“爺爺在世時講述過很多紅軍故事,受眾超過上萬人,每次講述四渡赤水故事的時候,他總是卷起大拇指,自豪地伸出四根手指頭代指四渡赤水。”

何木林總是卷起大拇指,自豪地伸出四根手指頭代指四渡赤水。

清明節將至,何莉和往年一樣,她都會和家人提前來到習水縣土城鎮青杠坡烈士陵園,祭奠自己的爺爺何木林,並為前來青杠坡祭奠革命先烈的游客講述爺爺的故事。

何木林總是卷起大拇指,自豪地伸出四根手指頭代指四渡赤水。

每次講述提及四渡赤水,何莉也會情不自禁地卷起大拇指,伸出四根手指,拿出她爺爺何木林當年傳承紅色基因、講述四渡赤水故事的標志性動作。至今,這個手勢已然成為游客到青杠坡合影拍照的必選手勢。

何木林1927年參加紅軍,在第五次反“圍剿”失敗后加入長征隊伍,從江西跋涉到赤水河畔。1935年1月,何木林在青杠坡戰斗中受傷,被當地老百姓趙銀州救了下來。

“爺爺的腿痊愈了,但與部隊失去了聯系,所以決定留在這裡。為了不暴露自己濃重的江西口音,保護救他的村民,爺爺就裝成聾啞人。”何莉說,“這一裝就是14年,他沒有在外人面前講過一句話,一直到遵義解放。”

很難想象,一個人如何做到14年“守口如瓶”。

老紅軍何木林的孫女何莉在青杠坡戰斗遺址向黨員干部講述四渡赤水故事。

何莉回憶,爺爺生前常挂在嘴邊的話就是“我們國家現在困難,咱家日子還過得去,就不要給國家添麻煩”。新中國成立后,爺爺的紅軍身份得到確認,政府發給他的公費醫療証,直到去世也沒用過一次。傷殘軍人撫恤金,他隻領了兩年就不再領取。后來,有人勸他申請路費回家鄉,考慮花費太多,便打消回家的念頭,只是一遍遍念家書紓解鄉愁。

“紅軍的精神,不只是不畏艱險困苦、不怕流血犧牲,還有懂得知恩圖報。”這是何莉從爺爺身上學到的。如今,何莉一家仍住在土城鎮長征街的老房子裡。他們把堂屋布置成簡單的展覽,參觀的游客都會到她家看一看、聊一聊。

老紅軍何木林的孫女何莉在青杠坡戰斗遺址向游客和士兵講述青杠坡戰役和四渡赤水故事。

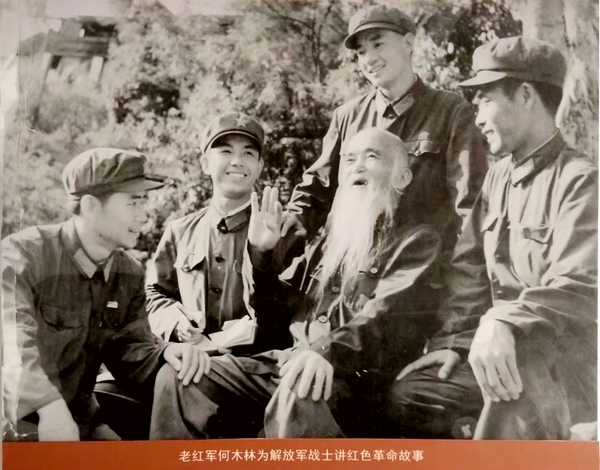

何莉指著一張爺爺何木林講課的老照片介紹,晚年的爺爺經常給祖國各地到土城參觀的游客講述青杠坡戰斗和四渡赤水的故事,帶大家一起唱紅軍歌曲,傳播紅色文化、傳承紅軍精神。

薪火相傳、一脈相承。何莉說,如今她在四渡赤水紀念館工作,“我也要一直用好爺爺講述四渡赤水故事的手勢,把紅色故事一直講下去,這是我的責任。”(文/羅利飛 習水縣融媒體中心供圖)

貴州頻道微信公眾號

貴州頻道微信公眾號 貴州頻道手機版

貴州頻道手機版 貴州頻道新浪微博

貴州頻道新浪微博 貴州頻道頭條號黔沿

貴州頻道頭條號黔沿