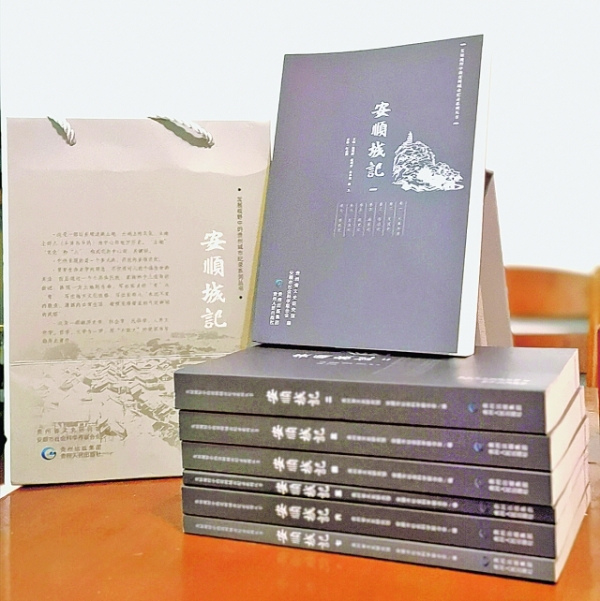

《安順城記》書封。

貴州師范學院印山書院及省文史館“山骨講堂”揭牌儀式現場。

貴陽日報融媒體記者 鄭文豐 文/圖

“打造一個示范、建好一個機制、搭建一批平台、產出一批精品”。貴州省文史研究館和貴州師范學院自簽訂戰略合作協議以來,始終秉持開門辦館、開放辦學的理念,共同探索館校合作新模式,打造貴州文化好品牌,深入挖掘貴州歷史文化、民族民間文化的自信基因,為貴州文化大發展大繁榮發揮智庫作用。

12月18日,隨著貴州師范學院印山書院及貴州省文史館“山骨講堂”揭牌儀式舉行,貴州地方歷史文化研究中心挂牌儀式暨《安順城記》首發式舉行,乃至《貴州文史叢刊》創刊四十周年發展研討會、紀念大會舉行,館校雙方朝著“共同組建一批高水平研究團隊、共同打造一批高層次研究平台、共同承擔一批貴州文化建設研究項目、共同產出一批高質量文史研究成果”的方向邁進扎實一步。

共建高端學術交流平台

當日,在著名文化學者錢理群等70余名省內外專家學者的共同見証下,貴州師范學院印山書院及貴州省文史研究館“山骨講堂”揭牌。一書院、一講堂,將致力打造貴州高端學術交流平台,深入推進貴州多民族優秀傳統文化進校園活動,切實將中華傳統文化融入課堂、深入人心。

具體來說,印山書院是貴州師范學院重點打造的中華優秀傳統文化的傳播和研習基地、貴州地方歷史文化研究基地、華文教育基地和貴州教師師德教育培訓中心,目的在於挖掘、傳承和弘揚中華優秀傳統文化,進一步堅定文化自信。印山書院由主體建筑、溯源廣場、思源廣場、文化長廊及孔子聖像廣場等組成,師生可追溯和了解貴州歷代鄉賢名家史料,感受優秀傳統文化的力量。

貴州省文史館開設的“山骨講堂”以“認識腳下土地、共塑黔山風骨”為宗旨,現已舉行近40期講座,是闡述中華優秀傳統文化和貴州地域文化民族文化的重要陣地。多年來,貴州省文史館名譽館員、中國人民大學歷史系教授毛佩琦和華東師范大學終身教授胡曉明,貴州省文史館館員張新民、何士光、張聞玉、熊宗仁、石朝江等先后做客講堂。

“‘山骨講堂’是貴州省文史館開門辦館的品牌項目。相信基於雙方的共同努力,‘山骨講堂’一定能在貴州師范學院落地生根,把中華優秀傳統文化特別是貴州優秀歷史文化發揚光大。”貴州省文史館黨組書記、館長王茂愛說。

貴州師范學院黨委書記石培新表示,館校聯合舉辦“山骨講堂”,為雙方共建高端學術交流平台打下堅實基礎。

共組高水平研究團隊

同日揭牌的貴州地方歷史文化研究中心,邀請錢理群、戴明賢、顧久三位著名文化學者為中心榮譽主任委員,張新民為主任委員,貴州省文史館館員、特約研究員及貴州師范學院骨干老師組成學術委員,凝聚省內外學者力量,致力於貴州地方文化、鄉土文化建設。

貴州地方歷史文化研究中心成立,拉開館校共組高水平研究團隊的序幕。按照館校雙方簽訂的戰略合作協議,雙方還將合作共建“貴州鄉賢文化研究中心”“貴州省文史資料研究中心”“貴州少數民族民間文化藝術研究基地”“貴州省教育文史研究基地”“貴州省書畫藝術創作與研究中心”“貴州清水江流域文化研究中心”等平台,並充分發揮人才優勢,根據需要組建文史研究專家庫。館校雙方可聘請對方專家學者擔任咨詢顧問或特聘教授,開展教學、科研及人才隊伍建設工作,促進貴州師范學院“雙一流”建設。

據介紹,通過共組高水平研究團隊,館校雙方將聯合研究貴州歷史、文化、宗教、書畫,在科研立項、評審及項目管理等方面開展交流與合作,共同承擔一批貴州文化建設研究項目。12月18日舉行的“發展視野中的貴州城市記錄系列叢書”《安順城記》首發式,便是館校雙方未來開展學術合作的一個范式。

由貴州省文史館主持,聯合安順市社科聯編修的《安順城記》(七卷),歷時七年出版。該書由錢理群、戴明賢、袁本良、顧久主編,杜應國擔任總纂,集合一支近百人的貴州“老、中、青”作者隊伍共同編著而成。這是一次在黨委、政府支持下的民間修史的嘗試,為快速發展的社會留存“地方檔案”,對地方傳統予以深度關注。

《安順城記》在地方志的體例、理念等方面均提出頗具創造性、實驗性、開拓性的構想。該書仿《史記》體例,又有創新,如“世家”部分被改換為地方世家大族傳記,既突出鄉賢歷史貢獻,也關注百姓風俗習慣、生活日常,還因地方特色設置了新條目。《安順城記》融文學、社會學、民俗學、人類學、歷史學、哲學為一體,用“大散文”筆調寫就,是一部以安順這塊土地、土地上的文化、土地上的人為中心書寫的地方歷史。

首發式上,錢理群用自身積蓄購買1000套《安順城記》,向貴州省內圖書館、史志部門及學校贈書,希望把《安順城記》的歷史研究、文化研究成果,轉化為文學資源、教育資源加以普及推廣,助力地方文化建設。

《安順城記》是“發展視野中的貴州城市記錄系列叢書”的第一部。據悉,在“十四五”期間,貴州省文史館將聯合貴州省師范學院等學術力量,啟動后續編寫工作。

共推高質量文史研究成果

在12月18日舉行的《貴州文史叢刊》創刊四十周年紀念大會上,錢理群、沈固朝、王金會、劉江、田文軍、王本朝、藍勇、歐陽禎人、高文強、張曉芝等省內外專家學者,以及《貴州文史叢刊》學術委員會成員、作者、編輯等70余人共聚一堂,捧讀《四十年來文與史——<貴州文史叢刊>創刊四十周年紀念集》《貴州文史叢刊四十年總目》兩部厚厚的集子,回顧各自與《貴州文史叢刊》的淵源,共議如何將《貴州文史叢刊》打造為高質量文史研究成果的重要發表陣地。

創刊於1980年的《貴州文史叢刊》,是改革開放以后我省率先創辦的學術期刊之一。多年來,《貴州文史叢刊》作為唯一以貴州文史為主要研究對象的學術期刊,致力於貴州文史的發掘整理、貴州文化特點的分析研究,刊載了許多有價值的文獻與研究文章,對貴州歷史文化研究作出很大貢獻。刊名雖冠以“貴州”二字,但所刊文章中有相當部分涉及全國性的學術問題。

《貴州文史叢刊》曾一度進入社科核心期刊行列,眼下是中國人文社會科學核心期刊(擴展版)。為助力《貴州文史叢刊》成長為全國性名刊、大刊,參會專家學者圍繞主題紛紛發言,集思廣益、獻計獻策。

“改革開放四十多年來,貴州的文化建設成就巨大。在貴州文化建設的過程中,《貴州文史叢刊》深度參與並擔任重要角色,已成為貴州省文史館的一張名片。”王茂愛說。

“館校合作的初衷,正是為了挖掘傳統文化的育人可能。通過貴州省文史館的資源和平台,貴州師范學院可獲取更多學習資源,將其轉化成高等教育資源,融合到科學研究人才培養中。”石培新說。

錢理群表示,希望專家學者心懷自信,重新思考地方文化研究的意義和價值,助力貴州文化實現大發展大繁榮。

貴州頻道微信公眾號

貴州頻道微信公眾號 貴州頻道手機版

貴州頻道手機版 貴州頻道新浪微博

貴州頻道新浪微博 貴州頻道頭條號黔沿

貴州頻道頭條號黔沿