“溫度22.1度、煙霧0%、方向向上……監測數據一切正常。”在貴州豫能安順煤礦調度室,調度員劉磊目不轉睛監控主井原煤皮帶情況。

不同以往,此次實時傳送來的數據來自一名新“同事”。今年6月,貴州首台井下巡檢智能機器人在安順煤礦下井。長40厘米、寬25厘米、高45厘米、重17公斤的機器人同事實時採集、存儲並傳輸礦井圖像、聲音、溫度、煙霧、甲烷等數據,讓劉磊深感安心:遠程監控,實時巡檢,省去了人力,效率還更高,安全又快捷!

青龍煤礦地面控制監測平台。龍章榆 攝

安全快捷的背后,是一場深刻產業技術“革新”。貴州煤炭資源豐富,儲量居全國第五,佔西南地區61%,有“西南煤海”之稱。然而,煤礦基礎薄弱、地質條件復雜、單井規模小、礦界范圍小等自然、歷史因素,讓貴州煤礦先天的優勢未能轉變為資源優勢。

2017年來,貴州全面實施煤礦智能機械化升級改造,通過政策、技術等方面探索創新,實現煤礦智能機械化水平在全國從“跟跑”變為“領跑”。

變革——

從“傻大黑粗”到“精耕細作”

“以前是在黑暗潮濕的井下,現在真正實現了地面採煤。”今年4月,貴州豫能新田煤礦1901綜採工作面投入生產。負責該工作面技術操作的張明明用鼠標輕點“啟動皮帶”按鈕,隨著語音提示,智能化採煤設備依次開啟,僅10多秒,強力膠帶運輸機將烏黑發亮的煤炭,從數百米深的井下帶出井口。

不止在生產方面,在兗礦貴州能化公司黔西青龍煤礦,服務企業內部管理的信息化系統、服務煤礦生產的智能生產系統、服務安全管理的智能預警監測系統已經成型,三套系統相輔相成,讓礦區管理、安全管理等各方面重新煥發新機。

青龍煤礦生產副總經理楊佳鑫舉例:依托三套系統,在採煤面,幾十台核心採煤設備實現遠程一鍵啟動控制,將人員從最危險、最艱苦區域撤離﹔井下最關鍵的電、風、水等數據全部上“雲”,實現實時監控、風險預判報警,擺脫了傳統人工巡查、層層匯報的安全巡查模式﹔而在復雜的井下綜合管理方面,僅井下人員定位就能精確到30厘米內,並能生成3D運動軌跡,還能與安全警報產生自動聯動……“簡直是煤礦產業的一次‘顛覆性技術革命’”他說。

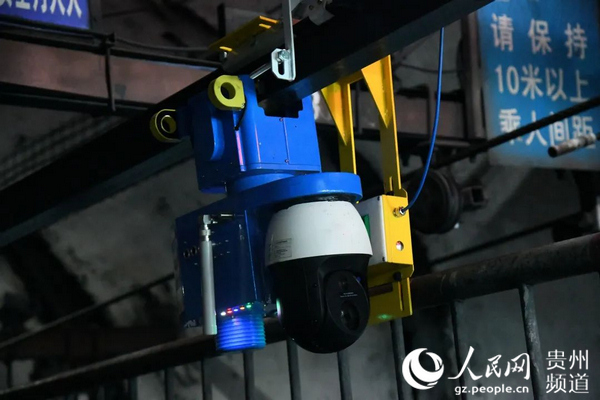

貴州豫能安順煤礦地面巡檢監測系統。耀小鵬 攝

作為貴州傳統支柱產業,長期以來,貴州煤炭“大而不強”:特殊的地理條件加上開採技術的相對落后,到2016年底,37.7%的煤礦採用爆破採煤,其余煤礦大多是普通機械化採煤。技術水平低換來的是生產效率的尷尬:煤礦數量位居全國第一,原煤產量隻佔全國的3%。“十二五”末煤礦全員工效775噸,低於全國840噸的水平。

轉型發展,迫在眉睫。對此,貴州以大數據為突破口,謀求貴州煤炭產業轉型提質增效。2017年來,貴州將大數據、物聯網、5G等技術融入煤礦行業生產管理各個環節。機械化減人、智能化少人無人提升煤礦安全生產保障能力﹔推廣煤礦機器人替代危險崗位,減少人員因素造成的安全事故﹔生產系統智能化,實現安全生產環節的資源共享、管理決策與生產過程有機融合,提高煤礦安全生產管理水平……

截至目前,全省煤礦減少井下崗位人員4500人,年降低人工成本3.2億元。產能利用率也提至87.5%,比2016年提高23.5個百分點,生產效率提高47%。

“傻大黑粗”變成了“精耕細作”。

破局——

從“觀望轉型”到“主動改變”

提出煤礦智能化建設時,青龍煤礦內部曾一度顧慮:礦區地質條件復雜,同時幾套智能化改造項目投入巨大,沒有先例的探索,會不會讓辛苦錢“打了水漂”?

青龍煤礦的疑惑,同時也是貴州煤礦智能化建設過程中不可避免的問題。在先天條件方面,貴州地質條件復雜、煤層薄﹔在技術上,改造技術路徑和標准尚是空白,需摸著石頭過河﹔另外,資金上也有缺口,貴州能源局的數據顯示,按照計劃每年需要投入28億元。系列瓶頸,讓煤礦企業甚至地方政府面對號召“猶豫不決”。

破題,貴州從頂層設計上著手。

安順煤礦主斜井智能機器人巡檢試運行,成為貴州首個使用機器人巡檢的礦井。圖為機器人在巡檢。耀小鵬 攝

能不能做?邀請權威專家論証,得出貴州復雜地質條件下可因地制宜實施智能化機械化的結論,及時編制《貴州省煤礦智能機械化課題研究報告》。

技術空白?一面創新技術榜單,聚焦智能化機械化改造的技術需要,梳理技術榜單面向省內外發布,改變征集科技計劃項目的傳統模式。一面率先出台《貴州省煤礦智能機械化建設與驗收暫行辦法》,提出“能源雲+地面集中平台+開採機械化+系統自動化+管理信息化”改造路徑,形成具有貴州特色的技術標准體系,填補技術標准空白。

資金不夠?貴州借政府、社會、企業“三方合力”解決資金瓶頸:在全國率先推動出台省級綜合支持政策,設立連續四年每年10億元煤炭結構調整轉型升級專項資金,用予獎勵﹔首創財政資金引導、社會資金跟進的投貸聯動機制,將財政資金與金融企業資金按15:85比例共投智能化機械化改造項目,政府引導、風險共擔﹔探索建立四方聯動融資機制,煤礦選定設備及廠商,金融機構出資購買,政府平台擔保,租賃給煤礦,煤礦分期支付租金。

……

“一攬子”舉措保障下,青龍煤礦“放開手腳”推進智能化改造。今年7月,青龍煤礦再算“開支賬”:公司改造投入近4000萬元。但目前已減少崗位約110人,光用工成本僅一年節約約1100萬。與此同時,增加了開採效率、減小安全風險成本,還為企業可持續發展積累了一批不可復制的核心技術,“收益遠高於了投入!”楊佳鑫說。

政策引領與“紅利”帶動,各地、各企業從“觀望轉型”到“主動改變”。截至2020年6月25日,貴州按產能計算採煤機械化率達到87.93%。同時已實現輔助生產智能化的生產煤礦194處,實施覆蓋率97.30%。全省已投入運行的智能化、少人化綜採工作面12個。

智能化採煤。張超 攝

目標——

從“實現領跑”到“持續領跑”

統計數據顯示,在量方面,當前貴州煤礦智能化覆蓋率達到97.30%,採煤機械化率已從落后全國13個百分點,到超過6.5個百分點。

在質上,貴州已獲得“六個第一”:出台全國第一個煤礦智能化建設、驗收標准、建立綜合管理體系﹔建成全國第一個民營企業復雜地質條件下薄煤層智能化採面﹔全國第一個開展透明智能化採煤工作面工程性試驗﹔全國第一個使用突出煤層掘進工作面智能遠程控制掘錨支一體機﹔全國第一個煤礦智能化建設項目獲煤炭行業最高獎項、10個煤礦智能化工程獲煤炭行業“太陽杯工程”獎和“優質工程”獎﹔建成西南第一個復雜地質條件下智能化採面。國家級標准——《煤礦智能化施工及驗收標准》由貴州省領銜編制,貴州標准正上升為全國標准。

“質”與“量”的成績表明,貴州煤礦智能機械化水平顯著進步,在全國已實現從“跟跑”到“領跑”轉變 。

青龍煤礦採煤工作面智能總控平台。青龍煤礦提供

然而,作為全國首個大數據綜合試驗區,貴州不滿足於“實現”,還志在“保持”。貴州省能源局相關負責人表示,將在鞏固和總結前期煤礦智能機械化建設成果的基礎上,全面啟動“2.0版本煤礦智能化”建設。

該負責人表示,自2017年貴州全面實施的煤礦智能機械化升級改造,實質上初級或部分系統的智能化,是為煤礦全面實現煤礦智能化發展打基礎和探索建設路徑、總結經驗做准備。

接下來,貴州將按照“先易后難,試點先行、逐步推進”的原則,分“示范啟動(2020年)、重點推進(2021—2022年)、全面實施(2023-2025年)”三個階段推進智能化綜採工作面、智能化綜掘工作面、煤礦機器人的研究及應用、智能煤礦建設工作,繼續推動貴州煤炭工作轉型升級高質量發展,為全國、全省經濟建設提供安全可靠的能源支撐和保障。

貴州頻道微信公眾號

貴州頻道微信公眾號 貴州頻道手機版

貴州頻道手機版 貴州頻道新浪微博

貴州頻道新浪微博 貴州頻道頭條號黔沿

貴州頻道頭條號黔沿