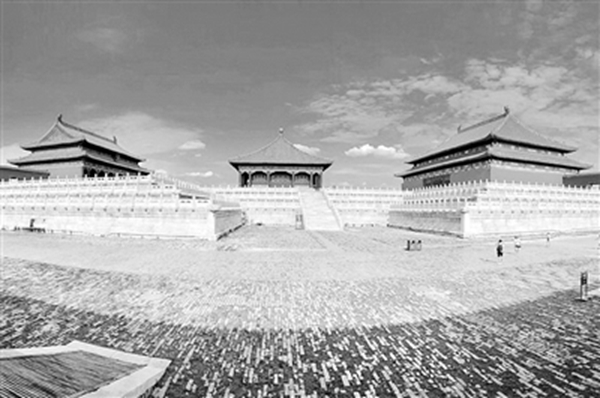

紫禁城中根據星象布置的建筑 周乾 攝

紫禁城是我國明清時期的皇家宮殿,有著世界上現存規模最大、保存最完整的木結構古建筑群。紫禁城不僅代表了我國古代優秀的建筑技藝和文化,還能夠反映古人對宇宙的科學認知,其表現的主要內容即古代天文星象。

我國古代天文學並非孤立的、客觀的科學,其構想和發展始終與古代復雜的文化整體結合在一起。我國古代天文學家為了認識星象、研究天體,很早便人為地把星空分成若干區域,國內稱之為星官,西方則稱之為星座。紫禁城的命名和布局與我國古代天文學中的星象有著密不可分的聯系。

“紫禁城”名字的來源與北極星有著密切關系。紫禁城在建成之初被稱為“皇城”,明萬歷年間才正式被稱為“紫禁城”。那麼,為什麼明清帝王的居所會被稱為“紫禁城”呢?這主要源於我國古代星象。三國魏時張揖撰《廣雅·釋天》記載:“天宮謂之紫宮。”我國古代天文學家,根據對天空的長期觀測,認為紫微星(即北極星)位於中天,位置永恆不移,為天帝的居所,並稱為“紫宮”。

北極星位於地球地軸的北端,由於地球的自轉,而北極星正好處在天球轉動的軸上,所以相對不動。古代帝王講究天人合一、天人感應,都自比為“天子”。既然“天帝”住在天上的“紫宮”,那麼他們在人間的住所也應該可以稱為“紫禁城”。

紫禁城建筑的整體布局與天宮中“三垣二十八宿”密切相關。自戰國以來,我國有多個對星官認識的論著,而“三垣二十八宿”說法較為全面地出現在唐代天文類詩歌集《步天歌》中。《步天歌》以三垣二十八宿為主體,介紹了31區包含的283個星官、1645顆恆星的位置。其中,“三垣”即紫微垣、太微垣、天市垣,是古代天文星官最重要的組成部分。“垣”即圍牆的意思,每個星區都有東西兩藩的星,圍成牆的形狀,故稱“垣”。紫微垣是指以北天極為中心的一片天區,東西兩區主要由十五顆星組成,相當於今天國際通用的大熊座、小熊座、天龍座等星座。由於它居於北天的中央位置,是三垣的中央,因而又被稱為中宮或紫宮。

紫微垣是天帝及后妃居住的地方。相應的,紫禁城皇帝及后妃居住的區域採取類似布置方式,包括乾清、交泰、坤寧三宮,外加其兩側的東西六宮,合計建筑十五座。太微垣位於北斗七星的南方,相當於今天國際通用的室女座、后發座、獅子座等星座的一部分。太微垣是天宮所在場所,亦是天帝行政之處。

相應的,紫禁城前朝建筑的布置,以太微垣天庭建筑布置相仿。太微垣中間有明堂三星,而紫禁城前朝與之對應有太和、中和、保和三大殿。太微垣中有逐步上升的三組星官,對應紫禁城前朝三大殿也矗立於三層台基之上。

“二十八宿”是黃道附近的二十八組星象總稱。我國古人根據日月星辰的運行軌跡和位置,把黃道附近的星象劃分為二十八組,俗稱“二十八宿”。古人觀測星象與今天不同,他們並不僅僅是去簡單地記憶某一顆星,而更重視觀測由某些星組成的象,這些星最終被連接起來,形成各種常見的圖案,從而建筑起古人觀象授時的觀象基礎。西漢史學家司馬遷所編《史記·天官書》把東、南、西、北四方每一方的七宿想象為四種動物形象,叫做“四象”,如東漢天文學家張衡所寫的天文學著作《靈憲》載有“蒼龍連蜷於左,白虎猛據於右,朱雀奮翼於前,靈龜圈首於后”。在這裡,左右前后即指東西南北四個方向。紫禁城四個大門即午門、神武門、東華門、西華門的方位亦與上述星象相關。

其中,位於南端的午門在外形上很像展翅飛翔的孔雀﹔位於北端的神武門在最初建造時,被命名為“玄武門”,后因避諱康熙名字玄燁而改為“神武門”。東華門和西華門,雖然在名稱上沒有體現出東方的蒼龍之位和西方的白虎之意,但建筑布置上則是獨居匠心。如東為太陽升起方向,皇子們的居所則布置在東華門區域,寓意“旭日東升”﹔西為日落方向,太后的居所則布置在西華門區域,寓意“人生圓滿”。

紫禁城中軸線上的幾座宮殿:午門燕翅樓四個角部的闕亭、中和殿、交泰殿、欽安殿的屋頂均為圓珠寶頂,其寶頂連線即為北斗七星形狀。其中,四個闕亭寶頂相連成勺斗﹔其余宮殿的連線形成勺柄。紫禁城中軸線北斗七星的布局形式喻意古代帝王被賦予天權,掌握了北斗七星就像掌握天地一樣統治天下。

作為曾經的皇家宮殿,紫禁城命名、布局中的天文星象可反映古代帝王將政治統治與自然規律相結合,賦予統治權力崇高之含義。但是,這並不妨礙我國古代天文星象為科學進步作出的重要貢獻,它是我國古人對宇宙及自然變化規律的主觀認識,並體現了我國古代工匠卓越的智慧和杰出的建筑規劃能力。(周 乾)

(作者系故宮博物院研究館員)

貴州頻道微信公眾號

貴州頻道微信公眾號 貴州頻道手機版

貴州頻道手機版 貴州頻道新浪微博

貴州頻道新浪微博 貴州頻道頭條號黔沿

貴州頻道頭條號黔沿