天問一號探測火星示意圖。國家航天局供圖

天問一號完美飛天。新華社發

7月23日12時41分,中國首次火星探測任務“天問一號”探測器發射升空。“天問”之旅的開啟,邁出了中國自主開展行星探測的第一步。探測器升空並進入地火轉移軌道后,將飛行約7個月的時間抵達火星附近,通過“剎車”進入環火軌道,並擇機開展著陸、巡視等任務,進行火星科學探測。

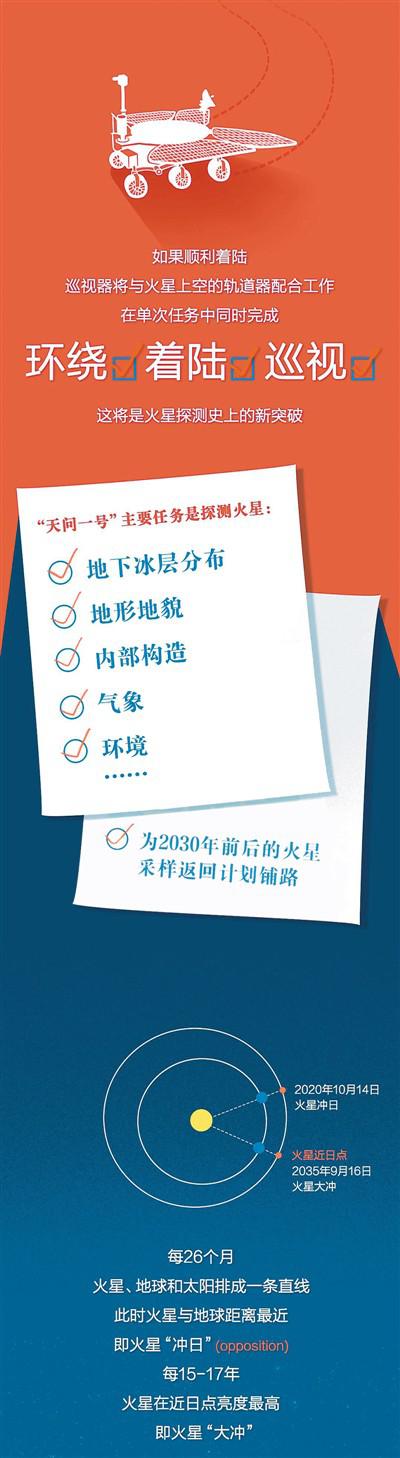

一次性完成“環繞、著陸、巡視”三步走探測方案,“天問一號”的壯舉在全球尚屬首次。如果任務獲得成功,中國將成為世界上首次探索火星即完成軟著陸任務的國家,並成為繼美國之后第二個完成火星漫游的國家。

對宇宙的追問、對行星的探索,寄托著中華民族的航天夢想。“天問一號”三合一的奔火之旅,將獲取珍貴的火星數據,推動中國深空探測邁向縱深。

漫漫“奔火”路

“剎車變軌”是關鍵

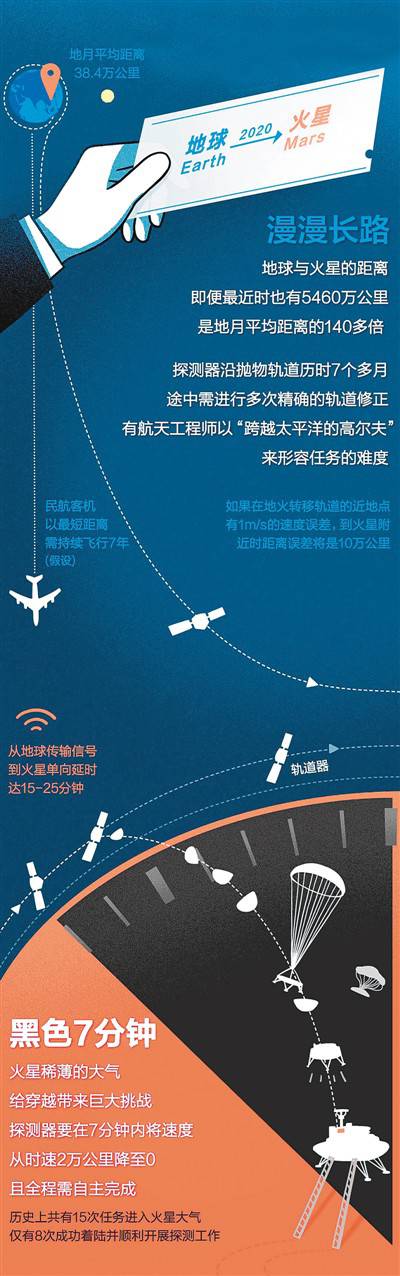

奔向火星,考驗重重。不論是長達7個月的地火飛行,還是進入火星軌道的“剎車變軌”,抑或最遠距離達4億公裡的測控通信……相比登月所跨越的38萬公裡,地球到火星幾千萬公裡的旅程,充滿著挑戰和凶險。

探測器在經過長途飛行后,如何成功被火星的引力場捕獲,是任務中的關鍵點之一。利用火箭助推,探測器獲得了擺脫地球引力的能量,使用精心設計的轉移軌道,探測器能夠最終順利抵達火星附近。

據專家介紹,“天問一號”升空后的漫長旅途中,科技人員會根據軌道的具體情況,不斷修正探測器的飛行方向。在飛向火星的過程中,能夠被火星引力捕獲的機會隻有一次。但在捕獲時,探測器距離火星僅400公裡,而探測器相對火星的速度高達4到5公裡每秒,因此到達火星附近時要及時“剎車”。

首次火星探測任務新聞發言人、國家航天局探月與航天工程中心副主任劉彤杰介紹,捕獲過程中,火星環繞器需要准確進行點火制動,如果制動點火時間過長,探測器速度下降過多,探測器就會撞上火星,如果制動點火時間過短、探測器速度過快,就會飛離火星從而無法進入環繞軌道,這對環繞器的自主導航與控制提出了極高要求。

實現完美捕獲,主要靠“自己”。被火星捕獲時,火星探測器距離地球1.93億公裡,單向通信時延達到10.7分鐘,地面無法對這一制動過程進行實時監控,隻能依靠探測器自主執行捕獲策略。

此外,在制動過程中,環繞器需要在自身出現突發狀況時自主完成相應處理,以最大限度保証火星捕獲成功。為了解決超遠距離通信問題,火星環繞器還裝備了測控數傳一體化系統,實現了系統重量輕、通信效率高、通信鏈路可靠的目標。

“恐怖7分鐘”

分離著陸難度高

被火星成功捕獲后,探測器便開始了在環火軌道上的飛行,這個過程要持續幾個月。但“天問一號”並非只是“繞圈奔跑”,同時還要為下一步的著陸停泊進行忙碌和准備。

如何選擇著陸地點?據專家介紹,火星車重量約為200公斤,由太陽能板供電。假使其在火星北半球降落,供電系統可能會因陽光強度不足而受到影響,所以比較理想的情況是在赤道附近著陸。目前可能的著陸區域為火星上最大的平原——烏托邦平原上的兩個初步站點。地面控制環繞器上的高分相機將對首選著陸區進行詳細勘察,並拍照成像,供著陸巡視器之后著陸。

確定著陸區域后,“天問一號”將降軌轉入兩器分離階段,即環繞器與著陸巡視器分離,火星車離軌著陸。與月球著陸情況不同,火星軟著陸動力下降過程時間很短,而地面測控時延十幾分鐘,因此要求控制系統具有更高自主性和實時性。環繞器需在短時間內完成3次調姿和2次變軌,才能夠精准、及時地完成與著陸巡視器的分離。

盡管這一降落的過程僅有7分鐘,但被稱作“恐怖7分鐘”的降落過程卻是整個任務的關鍵點。在此前,世界上還沒有一個國家能夠在首次探索火星的過程中完成軟著陸任務。不少航天專家指出,著陸器登陸火星表面的過程可謂“驚心動魄”,必須迎接一系列高難度動作和挑戰。

中國科學院院士、航天科技集團科技委主任包為民說,著陸時,火星探測器要在7分鐘內將時速從2萬千米降低到零,這需要融合氣動外形、降落傘、發動機、多級減速和著陸反沖等多項技術才能實施軟著陸,對軟硬件的要求極高。

據介紹,火星探測器在奔火的途中一直處於高速飛行狀態,在著陸之前,需要先將速度降下來。目前,在國際上主要有2種減速方式。中國以探月工程中的技術經驗作為基礎,通過4個階段逐步減速,最終使探測器平穩到達火星表面。

第一階段為氣動減速,通過“急剎車”方式,將速度從每秒4.8公裡降至每秒460米﹔第二階段開降落傘,把速度降到每秒95米﹔第三階段為動力減速,探測器的反推發動機點火工作,將速度減小到3.6米/秒﹔第四階段的最后100米為懸停避障階段,探測器將懸停在空中,對火星表面進行觀察,為選定著陸點做最后准備,最終穩穩抵達火星。

火星車巡視

分工合作探秘忙

著陸器在火星表面軟著陸成功后將釋放火星車,在火星表面進行巡視探測、火星地貌特征研究等多項任務。

7月22日,在“天問一號”探測器升空之前,中國火星探測工程正式發布了“中國首次火星探測任務天問一號1︰1著陸平台和火星車”,揭開了中國火星車的神秘面紗。

火星車前端豎立著桅杆,頂端的方形設備就像機器人的腦袋。頂端的方形盒子是火星車的“眼睛”,上面有幫助火星車避開障礙、實施前行實時探測的全景相機,還有識別礦物質成分的多光譜相機。同時,火星車還裝有4個“翅膀”——太陽能電池板。

除此之外,火星車還配有探測雷達、磁場探測儀和氣象測量儀,可以對火星進行全方位探測。裝在火星車上的次表層探測雷達將在抵達后對火星地表以下10米甚至100米深度的火星內部結構進行“透視”,探測巡視區表面土壤厚度、冰層結構,獲取火星地表和次表層超寬帶全極化回波數據﹔還可以探測巡視區次表層結構,獲取次表層地質結構數據。

據專家介紹,火星車的設計壽命為90個火星日。由於火星上的一天比地球略長(火星自轉周期約為24小時37分鐘),因此火星車將在火星上工作92個地球日。

包為民表示,由於遠距離數據傳輸的大時延,要求火星車必須具有很高的自主能力。同時,火星光照強度小,加上火星大氣對陽光的削減作用,火星車能源供給比月球車更為困難。這些因素都使得火星探測任務更具難度和復雜性。

在火星車於火星表面展開探測巡視任務的同時,火星環繞器也要忙碌工作。環繞器上共搭載7種有效載荷,可對地火轉移空間、火星軌道空間、火星表面及其次表層開展科學探測,獲取行星際射電頻譜數據、火星表面圖像、火星地質構造和地形地貌、火星表層結構和地下水冰分布、火星礦物組成與分布、火星空間磁場環境、近火星空間環境和地火轉移軌道能量粒子特征及其變化規律。

其中,中分辨率相機可對火星全球開展地形地貌普查,高分辨率相機可對火星重點地區開展局部高分辨率地形地貌詳查,拍下清晰的火星照片。

加速向深空

尋找人類新家園

隨著航天科技的發展,人類對於行星探索的興趣與嘗試與日俱增。其中,火星成為全球最為熱門的行星“旅行地”。截至目前,全球已有44次火星探測活動,但成功率僅有40%。由於火星相對地球距離最遠達上億公裡,對發射、軌道、控制、通信和電源等技術領域都提出了很高的要求。

既然探火如此之難,人類為何仍然對火星心懷向往?由於與地球環境最相似且相對距離較近,火星一直被視為人類生存的下一個家園,也是人類走出地月系統、開展深空探測的首選目標。

火星上是否存在孕育生命的條件?會不會成為適合人類居住的家園?此次發射窗口期,中國、美國、阿聯酋都已經或將要發射各自的火星探測器,多國競相進行火星探險,都是為了尋找更確定的答案。

專家認為,尋找地外生命和研究火星的形成演化過程是火星探測的兩大科學主題。火星探測不僅有助於探究火星生命的存在和演化過程等問題,更可借此了解地球的演化歷史和預測地球未來變化趨勢,為人類開辟新的生存空間尋找潛在目標。

劉彤杰表示,此次火星探測任務的工程目標是實現火星環繞探測和巡視探測,獲取火星探測科學數據,實現我國在深空探測領域的技術跨越﹔同時建立獨立自主的深空探測工程體系,推動我國深空探測活動可持續發展。而探測的科學目標主要是實現對火星形貌與地質構造特征、火星表面土壤特征與水冰分布、火星表面物質組成、火星大氣電離層及表面氣候與環境特征、火星物理場與內部結構等的研究。

完成火星探測任務后,中國的行星探測計劃將邁向縱深。據了解,2030年前后,我國將實施火星採樣返回、木星系探測等任務,目前正在開展關鍵技術研究。中國航天科技集團五院“天問一號”探測器總設計師孫澤洲說,火星探測將是中國行星探測的第一步,是深空探測領域從月球到行星的發展歷程中承前啟后的關鍵環節,也是未來邁向更遠深空的必由之路。(劉 峣)

知行合一看修文

知行合一看修文 美麗貴州行-務川

美麗貴州行-務川 我們的貴州會呼吸

我們的貴州會呼吸 你好,我叫貴州!

你好,我叫貴州! 貴州頻道微信公眾號

貴州頻道微信公眾號 貴州頻道手機版

貴州頻道手機版 貴州頻道新浪微博

貴州頻道新浪微博 貴州頻道人民微博

貴州頻道人民微博