|

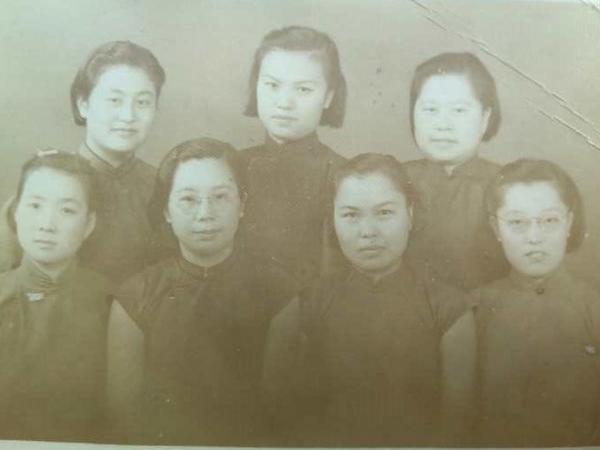

| 母親和她的同學們。前排左三為母親王欽明,右一為袁佳琴阿,左一為陳鮇阿姨,二排左一為劉美朝阿姨。 |

我的母親王欽明,1939年入校就讀貴醫,1944年從這裡畢業,從此開始了她一生的從醫經歷。

晚年的母親偶爾會給我們講起當年在貴醫學習的往事,那是戰火紛飛年代的一段歲月,母親的回憶裡卻少有戰爭的殘酷與血腥,多是青年學子的朝氣、友情與求知的渴望。我常被她所提及的老師們所震撼,他們是一代大師級的人物,值得永遠紀念並尊崇。從她每每談起這段往事的神態語氣中,我能強烈地感受到這段求學經歷對她來說是一種自豪、更是一份幸運。

正是這種感受,促使我想把它們記錄下來,母親年事已高,她的記憶有限。於是,我走進貴醫校史館,翻閱資料,嘗試著走近國立貴陽醫學院當年的那段歷史,與其說是幫助母親回憶往事,不如說是完成自己的一次心靈旅程。它不僅是我母親當年的一段求學經歷,也是一個民族的一代知識分子在國難當頭的一種頑強抗爭,一種對自己民族寄予無限希望的努力。

唯有教育,才能興國育人才,不論平時與戰時。

(一)

1937年,是中國人永遠忘不了的一年,盧溝橋發生的“七七”事變,標志著日本侵華戰爭的全面開始。南開大學校長張伯苓曾這樣記述道:“‘七七’變起,平津淪陷,南開於七月二十九日及三十日,大部分校舍慘被敵機輪番轟炸焚毀,是為國內教育文化機關之首遭犧牲者。數十年經營的學校毀於一時。”此時,華北已岌岌可危,“整個華北之大,竟容不下一張寧靜的書桌”。戰爭已經威脅到中國的教育,尤其是剛剛起步的現代高等教育。

那一年母親從北京慕貞女中高中畢業,考取了北平大學女子文理學院。她回山西老家探望父母,然而就在她返京的途中,鐵路被炸斷了,進京的路堵死了,剛剛考上的大學念不成了。大批的人開始逃往后方,一心求學的母親隻好隨著躲避戰亂的人流一路南下,輾轉奔波,她成了流亡學生。

此時,許多志士仁人意識到“苟不自強,奚以圖存,而自強之道,端在教育”。教育是一個國家的希望,尤其對於一個動蕩、混亂、貧瘠又處於戰爭中的中國。南開大學被毀后,教育部命與北京大學及清華大學合並遷往長沙,稱臨時大學,后復至昆明,改稱西南聯大。這是中國現代教育史上著名的一頁。

這一年的夏天,日軍入侵北平,私立北平協和醫學院(現中國醫學科學院 北京協和醫學院)43歲的熱帶病學專家、留英博士李宗恩,應教育部之邀正在南京商議成立武漢醫學院。不久八·一三淞滬會戰打響,這是中日雙方在抗日戰爭中的第一場大型會戰,戰斗極為慘烈。李宗恩隨即赴上海組建難民醫院,救助難民與傷兵。當年十月交通恢復后,他即返回協和辭職,離開了他熱愛的實驗室和課堂,奉命南下籌備武漢醫學院。他曾對自己的家人說,一旦協和插上了日本人的旗幟,我即使再熱愛我的專業,也絕不會在日本人手下做事。

由於戰事吃緊,武漢很快也淪為戰區,國民政府決定將醫學院改建在更為安全的西南后方——貴州貴陽。此時李宗恩接受了新的任命——國立貴陽醫學院籌備委員會主任。

貴州以多山著稱,一入貴州,便是望不盡的山嶺巒嶂,走不完的山路,艱險而使人驚懼,這是所有初入貴州的人最先感受的。一些在抗戰期間從淪陷區轉輾去貴州的文人,對此曾有過真切的描述。施蟄存1937年在《西行日記》中這樣記述:“中國之山,皆在黔中,此昔人之言也。車入貴州境后,即終日行崇山峻嶺中,迂回曲折,忽然在危崖之巔,俯瞰深溪,千尋莫止,忽焉在盤谷之中,顧瞻群峰,百計難出。險峨之狀,心目交栗······”正是這樣的地理環境造就了一道天然屏障,使得這所在抗戰中誕生的國立醫學院得以在貴陽建立。

(二)

戰時的流亡學生渴望能夠恢復自己的學習,也渴望能夠掌握更多的知識為國效力。國立貴陽醫學院的招生吸引了他們,分設在漢口、重慶、西安、長沙、貴陽等五地的招生處,迅速接收了300多名來自全國二十多省份的流亡學生,他們有的是失學的醫科學生及護士、助產士學生﹔有的是在其他院校就讀的學生。母親考取了這所學校。與她年齡相仿也走入這所學校的還有來自上海的廣東姑娘陳鮇,來自東北的袁佳琴,來自湖北的劉美潮等。日后,她們成了同學,再往后,她們成了終生的好朋友。

當年,去貴州的路雖然艱難,然而,老師們兵分四路,冒著敵機轟炸的危險,輾轉數月,安全的把學生們帶到了貴陽。此時,身為貴州省教育廳長的張志韓已經奉命在貴陽找到了臨時校舍即兩廣會館和三聖宮作為暫且安置地,可容納近千人。

一切都在有條不紊的進行。1938年3月1日國立貴陽醫學院宣告成立,臨危受命的李宗恩擔任了院長,他滿腔熱情的開展工作,憑著他的崇高威望,從協和等院校延攬了多名國內一流的教授,以解師資的不足。

每當回憶起李宗恩,媽媽總是浮現出一種敬仰之情。九十多歲時,她對李校長的印象依舊是清晰的。“他從美國回來,打領帶,講英文,很厲害。都叫他C·U·Lee李.他是一個了不起的人,從協和請來不少教授給我們上課。”

朱章賡教授來了,他1929年畢業於協和,是全國知名的公共衛生學專家,原任教育部醫學教育委員會常務委員兼秘書,並任中央衛生實驗院院長,他在國立貴陽醫學院擔任公共衛生學教授。

協和的楊崇瑞教授來了,這位全國知名的婦產科專家,擔任了貴陽醫學院第一任婦產科主任教授。

武漢大學的湯佩鬆來了,這位生物化學教授,成為貴陽醫學院首任化學科主任、教授和第一任訓導主任。

全國知名的外科專家沈克非,他原是中央醫院院長,協和醫學院教授,此時在貴陽醫學院擔任特約外科教授。

湘雅醫學院的張孝騫院長也來了,這位全國知名的醫學教育家和內科學專家,曾是北京協和醫學院內科學教授,在貴陽醫學院兼任特約內科學教授,還親自主持貴陽醫學院首屆畢業生的內科學畢業檢驗。

協和的內科學教授賈魁,在貴陽醫學院擔任第一任內科學主任、教授,並任第一任教務主任。

全國知名的內科血液病學專家楊濟時教授,1926年畢業於協和,在貴陽醫學院任內科主任、教授,兼任總務主任,后來成為國立貴陽醫學院附屬醫院創辦人。

王季午教授,北京協和醫學院醫學博士,全國知名的內科傳染病學專家,來到筑城,在貴陽醫學院任內科學主任、教授,並歷任教務主任、附屬醫院負責人和學院代理院長。

還有郭一岑教授,全國知名的心理學專家,在貴陽醫學院任人文科主任教授。

李漪教授,曾在北平大學醫學院、上海醫學院、陝西聯大任教多年,在貴陽醫學院擔任病理科主任教授。

林紹文教授,全國知名的生物學專家,在貴陽醫學院擔任生物科第一任教授。

嚴鏡清教授,1932年協和畢業,全國知名的公共衛生學專家,在貴陽醫學院擔任第一任公共衛生科主任教授。

尹覺民教授,曾任中央軍醫學校教授,在貴陽醫學院擔任第一任解剖科主任教授。

柳安昌教授,1928年協和畢業,在貴陽醫學院擔任第一任生理藥理科主任教授。

侯寶璋教授,全國知名的病理學專家,曾任華西大學病理學教授。在貴陽醫學院任病理科第一任主任教授。

張昌穎教授,原任協和醫學院教授,在貴陽醫學院任生物化學教授。

沈雋琪教授,全國知名的生理學專家,在貴陽醫學院擔任生理學教授。

王志均教授,全國知名的生理學專家,任貴陽醫學院生理藥理科主任、教授。

楊靜波教授,全國知名的外科學專家、在貴陽醫學院任第一任外科主任教授。

楊銘鼎教授,在貴陽醫學院任衛生工程專修科第一任主任教授。

等等,等等。

這些教授大多有留學的背景,是當時中國現代醫學各門學科首屈一指的人物。因為當時的李宗恩院長來自協和,而當時協和醫學院在此任教的教授又居多,所以有人把戰時貴醫譽為“小協和”。國立貴陽醫學院成為當時很多年輕人向往的地方。當時已在上海同濟大學醫學院就讀的陳鮇阿姨因仰慕國立貴陽醫學院的協和式教育,毅然從上海來到貴陽。

(三)

1938年6月1日國立貴陽醫學院正式開課。當時兩廣會館大部分作為教室、實驗室及圖書館,三聖宮和華嚴寺作為學生宿舍。

受命於危難之時的李宗恩校長親自制定了校訓:“誠於己,忠於群,敬往思來”。他說:“惟能對自己忠實,乃能言治事治學,欲建設合於中國內地政治經濟情形之公醫制度,尤須具有服務人群的精神。歷史教訓,故應重視﹔但我國千余年來擬古之惡習,實應糾正。建設新中國,仍應以現在及未來之社會趨勢為准則”。

校訓體現了一所學校的辦學宗旨,猶如一面旗幟,指引著剛剛誕生的國立貴陽醫學院。

據校史資料記載,當時醫科即醫本科,修業年限6年,招收的是高中畢業或同等學歷﹔理學院或醫學院肄業生,經編班實驗,編入相應年級。學生修完五年級教學計劃規定學分后,第六年進入畢業實習1年。醫本科的課程內容有:戰時救護、國文、外國文、物理學、生物學、普通化學、分析化學、心理學、有機化學、生物化學、解剖學、神經解剖學、組織學、胚胎學、生理學、藥理學、病理學、細菌學、物理診斷、實驗診斷、寄生虫學。這21門課是醫本科的前期課程設置,採取學分制。后期課程有:內科學、變態心理學與心理衛生、小兒科學、皮膚花柳病學、精神神經病學、外科學、實驗外科學、眼科學、耳鼻喉科學、矯形外科學、泌尿外科學、婦科學、產科學、公共衛生學、內科病房實習、外科病房實習、婦產科病房實習、內科門診實習、外科門診實習、公共衛生實習、產科門診實習、還有選科和放射學。一共23項,媽媽和她的同學們有幸在戰爭年代接受了完整嚴格正規的現代醫學教育。

當時貴醫的這種教學體制仿效美國,並受到英國醫學教育的影響,在教學計劃、教材使用、教學方式方法以及教學規章制度等方面,大部分吸收了北平協和醫學院的經驗,從某種意義上說,這是秉持協和精英教育的一種理念。由於教授們在學術上具有很高的造詣,醫學理念先進,教學實踐和臨床經驗豐富,使學生們獲益匪淺。更為可貴的是教授們在教學上高標准嚴要求,一絲不苟,為貴醫開創了嚴謹治學、嚴格訓練、艱苦簡朴的優良學風。在教學方法上,他們強調啟發式教學,重視培養學生的自學和獨立工作能力,同時還非常注重提高學生的外語水平,相當一部分教師在課堂上和臨床上直接用英語進行教學,並將英語列為第一外國語,德語為第二外國語。教授們授課風格各異,雖然是戰時,貴醫的教學質量始終保持在一個高水平。這種一流的教學給學生們留下終生難忘的印象,並打下堅實的醫學知識基礎。母親后來成為醫學院教授,她的授課風格備受學生稱道,與她在貴醫所接受的教育不無關系。

教授、實驗設備、圖書館是一個大學應有的三種資源,當時剛開學的國立貴陽醫學院實驗設備和圖書都很缺少。然而,在這些專家教授眼裡困難是暫時的,教材一時緊缺,老師們憑著自己扎實的學問,口授給學生﹔學生們在課堂上認真記筆記。校史館裡展示了一份顏色已泛黃,然而字跡繪圖卻極為精細的課堂作業筆記,那是媽媽的好友、貴醫48屆畢業生,曾任沈陽軍區陸軍總院神經內科主任、教授的姬子卿伯伯所記。七十多年過去了,姬伯伯當年在顯微鏡下的這份作業仍在激勵今天的學子。有的教材僅有少量的課本,學生們便輪流閱讀,有的同學排到了深夜,馬上起來抓緊時間看書記筆記。

實驗設備少,老師們帶領學生自己動手制作,他們制作的一些設備還參加了當時貴州省舉辦的手工制品展覽並獲獎。圖書有限,老師們通過關系到處聯系,並在國內有關單位商借,有出國的機會,便順便購買。

在有精神追求的人面前,任何物質的困難都是暫時的,都是可以改變的。

(四)

媽媽還記得當時在上各門實驗課時老師們的嚴格要求。比如生理學實驗時老師要求學生對實驗動物如象對待病人一樣,要按正常的手術程序,認真進行操作,絕不可馬虎從事,在注射藥物進行觀察時,藥品和劑量一定要精准核對,不得有誤,所描繪的記錄圖像,一定要精確,有些報告的繪圖紙上要用彩色鉛筆標明組織結構等方面的變化,同時還要用英文加以標記,否則重做。學生寫的實驗報告,老師批改為不合格的一定要重寫,否則不記成績。校史上曾記載,當時有一位田姓同學,在生理學實驗課作記紋鼓蛙腓腸肌的疲勞曲線實驗,他所做的曲線描繪合格,只是邊上多了一道白線,柳安昌教授檢查認為是廢品,令其重做,至今田同學仍保留著這份記錄,表達他對老師的敬仰和懷念。

學生進入臨床教學實習時,分得見習病例之后即須寫好完整病歷,並要求全面系統。病歷寫好后交指導教授當面進行批閱,如果字跡潦草,詞語不通順,詢問的病史或體檢不系統不全面,甚或有錯誤,都被老師一一指出或改正或重寫。

學生進入畢業實習階段,則更為嚴格地按照實習醫生的要求來做。實習生24小時值班制,每個實習生每天不論收多少病人也不論病人何時入院,在第二天早上8點主治醫師或主任查房前,一定要寫好完整病歷同時完成三大常規化驗。如果病人診斷為瘧疾或回歸熱,必須在血片上找到瘧原虫或螺旋體,讓主任檢查証實。“當時楊濟時老師查房,大家都很緊張,看到你病歷寫的不合格,他會很厲害的”,媽媽一直記得楊濟時主任查房時的情景。她記得有一次一位實習生的病歷沒有寫好,楊濟時主任看后即刻摔了過去,當場批評,毫不留情面。當時在場的學生都很緊張,但他們也永遠記住了這一幕,因為,醫生要對病人的生命負責,來不得半點的馬虎!

正是這位楊濟時,]1926年畢業於協和醫學院,獲醫學博士學位。1930年留學美國,后任哈佛大學研究員。1932年和1934年,兩次赴美國考察,接觸到當時最先進的醫療手段和設施。歸國后,先后擔任南京中央醫院內科主任,湘雅醫學院教授、教務長,在李宗恩的邀請下這位知名的內科血液病學專家來到貴醫,任內科主任教授兼任總務主任,后來是國立貴陽醫學院附屬醫院的創辦人。

1939年,貴醫建校一周年時他在一次演講中曾這樣對學生們說“你們都是醫學生或護士,我想大家對於這兩個名詞一定要有相當的認識!諸位要知道,你們所選擇的這項事業,它是由生命寄托著的職業!這種職業在世界上是最有興趣的一種,所有執行著這種職業的人們的生命應該是最豐富的!”

“由生命寄托著的事業”這句話讓母親記了一輩子。

在國立貴陽醫學院,幾乎每位教授都曾對學生講過這樣語重心長的話。

我想到關於著名醫學家教育家張孝騫的一段往事,他曾在國立貴陽醫學院任教一段時間,當年他曾是湘雅醫學院院長、內科學教授。對於不勤奮的學生,他會暴跳如雷,對不負責任的醫生,他會當面訓斥,甚至把寫的不合格的病歷摔在地上,絕不顧忌什麼面子。然而在給病人看病時,他總是親自用手給病人查體,手法復雜,哪裡深,哪裡淺,位置、角度都有考慮。他認為聽診器是幫助醫生了解病人最直觀的臨床感受,不管現代醫學的檢查手段多麼豐富,他都認為不可取代臨床直接觀察,而且每次聽診前,他都要用手把聽診器焐熱再放到病人身上。他說,我看了一輩子病,我總覺得一個醫生不管他的本領多麼高,他對病人病情的了解是無限度,無止境的。“如履薄冰,如臨深淵”這是他常挂在嘴邊的一句話,他說病人把身體生命都交給了我們啊,我們怎能不感到恐懼呢,他把“戒、慎、恐、懼”視為自己一生行醫的座右銘。當年,他曾在李宗恩院長的聘請下,在貴醫作客座教授並為首屆畢業生作內科學畢業檢驗。

寫到這裡,我不禁想起當年清華大學校長梅貽琦先生關於教育的那句著名的話:“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也”。此時的國立貴陽醫學院雖未有大樓,卻有大師也。

(五)

1940年2月2日,是國立貴陽醫學院值得紀念的一個日子。這一天晚上,首屆畢業典禮在學校的敬思樓舉行。會場布置得庄嚴隆重,校門扎了鬆柏彩牌,挂有兩副對聯,為“畢業即始業祝諸君鵬程萬裡”“新生繼舊生看吾校異彩常留”。李宗恩院長做了充滿感情的致辭:“諸位在此艱難困苦的非常時期,修畢大學醫科的學程,得到醫學士學位,我熱誠的向諸位道賀。但是從我的職務上,以及對於諸位的私誼上,都感覺彼此相處的時間太短了。我對於諸位有無限的希望,在諸位畢業離校的時候,願意從自己的生活經驗中提出一些重要的心得來貢獻給各位”,誠懇的語氣,諄諄的教誨,令許多畢業生終生難忘。從貴醫校史中我找到了當年李院長的這篇講話。

“我們無論求學、辦事,都必須有科學的態度”。

“僅有科學的態度還是不夠,如果沒有一種動力,所謂成就與進步還是沒有把握的。這種動力必須有健全而有意義的精神生活的人才有。”

“我以為一個人能夠有一種固定的事業欲,也可以使他的精神生活達到健全而有意義的境地,因為有固定的事業欲的人必然是意志堅定的,必然能夠不惜犧牲為他的事業向前做艱苦的奮斗,”

“這樣的人,他一定能夠從他的事業中得到滿足、得到他特有的樂趣,他活一天覺得有一天的意義,他的心境永遠是樂觀而積極的。”

李宗恩先生本身就是這樣一個懷有理想抱負的人。他16歲入讀上海震旦大學學法語,兩年后(1911)赴英國留學,1920年從英國格拉斯哥大學醫學院畢業,1921年獲倫敦熱帶病和衛生學院熱帶病學証書。1922年獲倫敦大學博士學位,1923年他回國受聘到北平協和醫學院內科工作。在協和工作的14年中,他潛心熱帶病學研究,並為我國培養出一代本土熱帶病學研究人才。他是我國著名的熱帶病學專家,也是一位優秀的教育家。44歲那年他被任命為貴陽醫學院院長並任熱帶醫學教授,在貴醫工作了9年,直到抗戰后的1947年調任北平協和醫學院主持恢復在戰爭中被關閉了6年的協和醫學院,成為協和第一個有實權的中國籍校長。他曾在1939年7月1日的國立貴陽醫學院的第20期院刊上發表題為《為什麼提倡健全生活的文章》,他激情地寫道“我們生在這樣的大時代中,我們要能夠擔負起抗戰建國的使命來。”“我們要提倡的是生理健全,心理健全和精神健全的健全生活。”“如果要在這三方面中指出哪一種比較重要的話,我的想法應該是‘精神’”。

“精神”二字一直是在艱苦的戰爭環境裡貴醫的老師們所提倡的。朱懋根教授1932年協和醫學博士畢業,1939年起在貴陽醫學院的外科任教,他在學校的演講中曾這樣激勵過師生:“希望全國上下,步調一致,打起開發的精神,鼓起創造的毅力,突破一切困難,一面盡量吸收外來的成果,一面還得努力一已的建樹,養成人人有開發的精神,創造的毅力,來救國救已。”朱懋根教授還說“至於醫藥學術,本是最復雜的科學,歐美各國,已早有基礎,新的發明,雖是方興未艾,而在應用方面,還在感覺不夠。反觀我國對新醫藥學術,還落后得很,幾十年來多方努力的成就,並不算多,還需要我們醫藥學界各守崗位,腳踏實地,加倍努力,發揮開創的情神,邁步前進,務以救大眾於水火,臻於康樂之境為目的。”

這也許是貴醫的許多老師當年奔赴到這裡的一種追求,他們既是某一醫學領域的專家,又是有獨立思考的教育工作者,在抗戰艱苦的日子裡,他們充滿了必勝的信心。今天看來,他們在當年講的這些話是有何等的眼界和胸懷——早已跨越眼前的戰爭,看到的是今后國家醫學事業的長遠發展。

(六)

那時的貴州雖然是后方,可日本人的飛機時常來轟炸,1939年隨著戰事吃緊,敵機不斷空襲貴陽,這一年的2月4日,正是農歷的臘月十六,發生了貴陽歷史上最為慘重的‘二、四’大轟炸,上午十一時后18架敵機飛向貴陽,進入市中心上空,投彈120多枚,被炸面積大體佔貴陽市區的七分之一,市內的繁華街區成為斷垣殘壁,一些文化單位被炸毀,這次轟炸也摧毀了貴陽醫學院的許多校舍,為了保護師生,學校臨時遷到市郊六廣門外的空地上搭建臨時院舍。在此之后,敵機又多次竄擾貴陽上空,不時投下炸彈。

跑警報,遷徙,成為當時貴醫師生的家常便飯。學生們和老師隨時都要跑防空,記得媽媽老年時多次笑著說道,“那時我們年輕,跑的也快,警報一響,老師就讓我們往外跑,跑的可快了,年輕啊!”我們問她怕不怕,“不怕!后來都習慣了”。此情此景,恐怕隻有經歷過戰爭的人才能夠體會到。當時隨父馮友蘭在西南聯大校區生活的宗譜回憶道“八年抗戰,七年在昆明。其中四年幾乎天天要對付空襲。轟炸,是我少年時的音樂﹔跑警報,是我少年時的運動”。

位於我國西南地區的貴州,海拔在1000米左右,冬無嚴寒,夏無酷暑。一月平均氣溫3-6度,七月平均氣溫22-26度,年降水量1000-1400毫米,是我國冬春陰雨天氣最多的省份。當時的臨時宿舍六廣門“住得很艱苦,是草房,下雨天屋子漏雨,劉美潮阿姨和我住上下鋪。我和陳鮇阿姨兩人擠在一個鋪上”,“冬天冷的時候,都是燒木炭,一個火盆,用它來取暖,”媽媽回憶道。貴醫這段患難與共的經歷,使媽媽和劉美潮、陳鮇阿姨三人成為一生的知己,幾十年書信往來彼此牽挂,直到她們的終年。

盡管當時的學習生活很艱苦,但年輕的生命永遠是樂觀的,積極向上的。媽媽常記起當年她如何從陳鮇阿姨那裡學會了剪裁,自己動手縫衣服,直到晚年,媽媽還能親手為她的孫輩剪裁小衣服。戰時的食物是緊張的,盡管貴陽是后方,生活條件依舊很艱苦。媽媽一直記得當時貴陽街上賣的一種煮毛豆,“整個一枝,我們就拿在手上,邊走邊吃”,她還記得與好友兩人分吃一塊糍粑的往事。她說那時如果有家在貴州的同學回家帶回一點好吃的分享時,大家高興地就像過節一樣。由於學生大多來自戰區,經濟來源斷絕,當時學校一律免收學費,並分別核借貸金。媽媽一直記得“當時念書是不交錢的,主要是對我們這些逃難的學生,但要有証明。每個月政府發6塊錢,夠用。東西很便宜。后來錢不夠花,我還賣過自己的舊衣服”。

生活條件雖然艱苦,但老師與學生們積極樂觀,共克時艱。

艱難困苦,玉如汝成。

(七)

一代人有一代人的底色。

當年抗戰伊始,國家面臨危亡之際,梅貽琦先生曾充滿信心的對清華大學的師生們說“我們現在,隻要謹記住國家這種危急的形勢,刻刻不忘了救國的重責,各人在自己的地位上,盡自己的力,則若干時期之后,自能達到救國的目的了。我們做教師做學生的,最好最切實的救國方法,就是致力學術,造就有用人才,將來為國家服務”,“國家雖弱,正氣不可不存”。

李宗恩、楊濟時、朱章賡還有其他眾多貴醫的教授學者,他們以自己的實踐再次証明了一個事實:中國現代大學的生長,是有一個較大規模和顯著的教育家群體,因為每一所大學的成長都與教育家相連,如蔡元培、蔣夢麟之於北京大學,梅貽琦、潘光旦之於清華大學,張伯苓之於南開大學,竺可楨之於浙江大學,唐文治之於交通大學,李宗恩等之於國立貴陽醫學院······無論是國立、省立、私立還是教會大學,教育家有各不相同的文化和教育背景,其主體是留學回國的知識分子。這些大師正是現代大學的人格化象征。他們在不同方向上的可貴探索,豐富著生長中的現代教育文化。他們薪火相傳,使作為外來文明的大學精神,逐漸在華夏大地生根,形成一種自由知識分子的共同文化。這種多元化和多樣性的實踐,成為早期中國高等教育最重要的生態環境之一。戰火來了,他們毅然選擇南下,盡管大西南的條件艱苦落后,但他們寧肯在自己的天空下吃苦,也不願在敵佔區苟且的活著。他們在極其簡陋、艱苦的環境中傳薪播火,弦歌不綴,在慘烈的抗日戰爭中結出了最豐碩的教育之果。這種努力成為現代教育圖史上一個輝煌的坐標,一座真正的高峰。

抗戰期間誕生的國立貴陽醫學院,它的校歌是這樣唱的“我武維揚,國勢方張,吾校應運,設於貴陽。發揚民族文化,樹立科學信仰,適應時代需要,責任在吾黨。推行公醫制度,保障邊民健康,適應地方需要,責任在吾黨。敦勵學行‘誠’為寶,服務人群‘忠’是尚。展思將來,敬念既往,諄諄校訓,毋忘毋忘!”

80年了,這首校歌每天仍會在校園內響起。

(八)

媽媽在貴醫的學習期間成績優秀,實習期間她是總住院醫師,畢業后被留到當時成立不久的國立貴陽醫學院附屬醫院婦產科做助教。抗戰勝利后,她隨王季午院長去了浙江醫科大學,成為一名講師,后來去北京協和婦產科林巧稚教授那裡進修一年多。1950年她從協和進修結束,響應當時支援老解放區的號召,告別了浙江醫科大學來到東北沈陽的中國醫科大學婦嬰醫院工作。

從20世紀50年代開始,媽媽擔任了30余屆學生的婦產科教學主講,並組織編寫早期學生的婦產科教材。作為老師,她教風嚴謹,授課生動清晰﹔學生臨床實踐中,她要求嚴格指導具體。作為婦產科主任,從醫50余年,她做手術無數,接診無數。在她從醫的漫長歲月裡,帶領婦產科始終把病人的安危放在首位,中國醫大附屬二三院的婦產科,不僅是學校醫院的重點科室,也在省內國內有較大的影響。

從上世紀五十年代起,她蟬聯了十余屆沈陽市政協委員、后任常委。退休后,她積極提倡並參與創辦了《中國實用婦科與產科雜志》,並參與雜志的稿件審閱,多年任該雜志的名譽主編,並於1994年榮獲全國實用醫學創業獎。由於她在我國醫療衛生事業中作出的突出貢獻,1992年獲國務院政府津貼。2016年她獲得第三屆中國醫師協會婦產科分會“婦產科好醫生——林巧稚杯”榮譽。

2017年9月,媽媽走完了她的一生,她把自己多年的積蓄全部交給了她熱愛並奉獻一生的婦產科事業。她生前所在的中國醫科大學附屬盛京醫院婦產科成立了王欽明婦產科學獎學金,每年獎勵四名家境貧寒品學兼優的婦產科學研究生,如今已是第二屆了。

國立貴陽醫學院也是我父母相識的地方。當年爸爸是跟著金大雄老師從甘肅蘭州省立醫院輾轉來到貴陽醫學院的,在醫事職業科做教員,同時做病理科技術員。金大雄當時與爸爸年齡相仿,他1935年畢業於濟南齊魯大學,1938年來到剛成立的國立貴陽醫學院后,一直從事寄生虫教學工作,在這裡執教60多年,為寄生虫教學、科研、防治做出了突出的貢獻。據媽媽回憶,當時爸爸曾在上病理課時輔助學生觀察標本或做實驗。那時他很年輕,下課后有時還和學生一起打球。因為媽媽念書很用功,深得一些老師的喜歡。媽媽回憶道“金大雄夫婦很看好你爸,李貴真曾對我說,這個人不錯。”

貴陽醫學院的相識,成就了我父母心心相印、白頭偕老的一樁婚姻。

在人生的旅途中,每個人都要經歷多次的選擇。每一次選擇也許是偶然的。可有的選擇卻會影響終生。當年抗戰期間就讀貴醫的學生,他們雖然在戰爭時期流亡、求學,然而他們又是幸運的,有幸得到當時頂級醫學專家的授課,有幸遇到一位熱情堅韌的專家型校長。這些醫學界的大師們,他們在貴醫的時間因種種原因是短暫的,然而卻是他們精神、學識用力迸發的一段時間。當時他們正值人生的精力最充沛,學識厚積薄發的階段,他們把這段時光給了貴醫,給了這些來自祖國各地的年輕學子。畢業后他們很快迎來了新中國的誕生,滿載著在貴醫所學到的一切,在祖國各地的醫學院校和醫院裡開始了自己的事業,成為共和國醫學史上一支重要的力量。他們與老師們一樣,用畢生的心血和智慧從事醫學事業,贏得了社會發自內心的尊重。僅以我母親的幾位大學同學為例,陳鮇阿姨是洛陽市第一人民醫院著名的兒科專家﹔劉美潮阿姨是大連醫科大學的婦產科教授﹔袁佳琴阿姨是世界人工晶體中國天津培訓中心創建人、著名的眼科專家,她的愛人步豐駒教授是天津醫科大學的著名教授,也是媽媽的同學,還有沈陽軍區總醫院的姬子卿伯伯是著名的神經內科專家。。。。。。

在今天貴州醫科大學花溪新校區的文化牆裡,有一面“教壇先驅”牆,上面雕刻了36位在貴醫建校初期的杰出先輩,他們栩栩如生、形神兼備,宛如當初他們在校時的樣子。李宗恩、楊濟時、朱章賡、王季午、王志均、嚴鏡清、金大雄……

他們默默地注視著來來往往的學生們,注視著這座已有八十年歷史的學校。這裡曾留下了他們在抗戰期間最堅韌的一種抵抗和力量。每個從他們身邊走過的人,都會情不自禁的駐足瞻仰。今天的貴醫已經更名為貴州醫科大學,早已發展壯大了。敬往思來,學校格外珍惜抗戰初創時的那段經歷,珍視那段曾有的醫學界學術大師雲集的輝煌,也珍視那些在抗戰中就讀這所學校的學子們——當年他們畢業后帶著母校的傳統奔赴四方,如今早已花開大地······

謹以此文獻給當年貴醫的學生——我親愛的媽媽和她的同學們

獻給我敬仰的李宗恩院長和那些在抗戰期間來到貴醫的教授專家們

獻給一直在貴醫辛勤耕耘的所有老師們

獻給母親那代人的年輕校友——今天的貴醫學子們

感謝貴州醫科大學校史館的大力協助(馮寧寧)

貴州頻道微信公眾號

貴州頻道微信公眾號 貴州頻道手機版

貴州頻道手機版 貴州頻道新浪微博

貴州頻道新浪微博 貴州頻道頭條號黔沿

貴州頻道頭條號黔沿