这里房屋别致、生态优越、环境整洁、民族文化浓郁,一条条硬化的乡村道路四通八达,一家家红苗风情农家客栈张灯结彩,呈现出一派美丽乡村风貌,这就是我驻村的地方——马鬃苗族乡龙台村。

我叫瞿崇印,是贵州省桐梓县营商环境建设局的干部,2016年到马鬃苗族乡龙台村担任驻村第一书记。驻村4年,参与和见证了龙台村翻天覆地的发展变化。

瞿崇印。龙艳 摄

龙台村是马鬃苗族乡三个少数民族聚居村之一,位于延绵的大山之中,全村辖4个村民小组758人,其中苗族占总人口的83%,建档立卡贫困人口有43户127人,为省级二类贫困村,2019年底,已实现全部脱贫。

2016年,得知自己被选派到马鬃乡龙台村当驻村第一书记时,我的心里很忐忑。虽然来自农村,参加工作以来干的也是农村活,但是做村干部,还真是头一回。至今我还记得第一天到龙台村看到的场景,道路泥泞、房屋破旧,脏乱差随处可见,群众生活困难,我感到无从下手。为找到工作的突破口,帮助群众们摆脱贫困,我便开始走村窜户,了解各家各户的情况。从加强基层党组织建设、带领村发展集体经济、帮助贫困户脱贫致富着手,主要围绕“两不愁三保障”抓脱贫和基础设施建设。目前,已完成公路建设21公里,连户路2公里;建水池29口1131立方米,安装水管11000米,群众安全饮水达到了全覆盖;还安装了电信、移动网络,手机信号实现全覆盖。

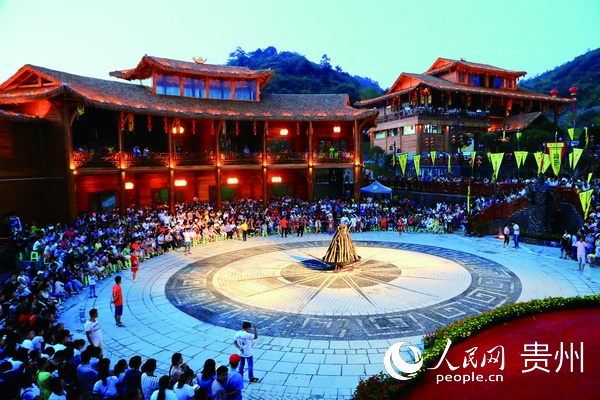

马鬃苗族乡龙台村全景。龙艳 摄

产业发展上,紧紧围绕乡村旅游,突出刺绣和茶竹旅一体化发展,已建成红苗旅游度假区1个,实施红苗风貌改造153户,黔北民居改造16户,红苗风情街一条,组建红苗民宿综合合作社1个,打造乡村旅馆28家600多个床位,发展方竹种植近5000亩等。

在乡村旅游发展上,我印象最深的就是我们村曲垭组的贫困户杨银学,我们一次又一次的动员他开乡村旅馆,他死活都不愿意,一会儿担心没有资金,一会儿又说开起没游客来住,当时的我急得没有办法。为做通他的思想工作,我天天往他家里跑,并帮他向银行申请特惠贷。看到我们大家都在为他忙前忙后,他终于同意了,于2018年开起了乡村旅馆,每年2.6万元的纯收入,日子越过越好。

桐梓县马鬃乡红苗客栈生意火爆。娄伦权 摄

在龙台村,像杨银学一样靠乡村旅游脱贫致富的人还有很多。每年夏季,到这儿来避暑的游客络绎不绝,乡村旅馆生意火爆,红苗蜡染刺绣也冲出国门,销往国外,群众的人均年收入也从以前的6000元增加到12000元左右。

马鬃龙台村的红苗客栈。娄伦权 摄

乡村治理上,过去的龙台村村内时常发生偷、抢等不文明现象。我们村党支部大胆探索,走出了一条适合龙台村发展的“三治(自治、法治、德治)融合、苗汉融合、产业融合”的新路,让群众在学习法律中感受民族文化的魅力,在弘扬民族文化中享受社会的安定和谐。通过这几年来我们不懈的努力,龙台村先后荣获“中国少数民族特色村寨”“贵州省民主法治示范村”“遵义市全面小康创建市级示范村”“贵州省锦绣计划巧手脱贫基地”“示范妇女之家”等荣誉称号。

瞿崇印帮扶的贫困户马朝应。龙艳 摄

龙台村越来越好,我陪伴家人的时间越来越少,想念家人的时间也越来越长,对他们的亏欠也越来越多。2018年我帮扶的贫困户马朝应突发心脏瓣膜病,病情特别严重,需要住院治病,恰巧这个期间我的母亲患了胰腺癌。为了让马朝应能顺利住院,我没能好好照顾母亲,母亲离世是我这辈子最大的愧疚。不过,看着马朝应在我们的帮助下不仅病好了起来,现在的日子也越过越好,再看到龙台村这些年的变化,群众们脸上幸福的笑容,我想这就是我帮扶路上最幸福的收获。

马鬃红苗。龙艳 摄

马鬃龙台村。龙艳 摄

接下来,我将本着初心,持续做好脱贫攻坚成果巩固工作,抓好生态旅游这个产业,深度挖掘马鬃的民族文化,带领群众把刺绣蜡染产业做大做强。同时,继续加强乡村法治建设,让每一位群众都知法、懂法、守法、用法,让群众们的生活过得更好!(文/龙艳)

贵州频道微信公众号

贵州频道微信公众号 贵州频道手机版

贵州频道手机版 贵州频道新浪微博

贵州频道新浪微博 贵州频道头条号黔沿

贵州频道头条号黔沿