紀錄片《花溪故事·霞客行》第一集全網上線

1月14日,十集人文系列紀錄片《花溪故事·霞客行》第一集全網上線。本集主題為“初見”,它以徐霞客與花溪的詩意初見為引子,講述了歷史上諸多文化名人與十裡河灘、花溪公園、黃金大道城市生態人文走廊之間的動人故事。

劇照。

“東方游聖”初見花溪

“又南三裡,曰大水溝,有一二家在路側,前有樹可憩焉。”一生丈量山河,以實証為言的徐霞客,在其所著的游記中,用這樣極具遐想的詞句記下與花溪的詩意初見。風景舊曾諳,當時他或許也憶起故鄉江南。

“大水溝”的地名一直沿用至今,從“一二家”的寂寥,發展為時下多民族聚居的熱鬧光景,與周邊的孔學堂、貴州大學、貴州民族大學、貴陽市民族中學、清華中學毗鄰而居,“有樹可憩焉”更成為世人的神往和寄情。

浣溪沙裡轉新聲,“稍折而東,則大溪自西南峽中來”,花間側聽是流鶯,“有九鞏巨石梁,南北架溪上,是為華仡佬橋”,至此處,一方秀美的山水畫卷在移步換景中完全推展。

劇照。

花溪公園前世今生

150年后,清乾隆五十二年(1787),徐霞客曾深情駐足的地方,因為當地舉人周奎父子的營造而起了新變化,花溪公園雛形可見。周奎率家人先后在花溪河畔建樓、筑閣、種樹、壘壩。周奎之后,其子侄孫輩仍然盡力培植修葺花溪園林,開辟道路。

當地舉人周奎。

民國26年(1937),劉劍魂就任貴陽縣長。第二年,他接受地方建設委員會秘書羅浮仙建議,將原名之花仡佬改為花溪,以便雅俗共賞,寓意“花開四季,碧水長流”,並以顏體親書“花溪”二字,刻石勒碑於濟番橋(今花溪橋)頭,至此花溪得以定名。同時將花溪公園整體建設作了精心規劃,先后建成了“清暉樓”“飛雲閣”“棋亭”等建筑物和“濟番橋”等石橋,並親自題“生聚教訓”摩崖。

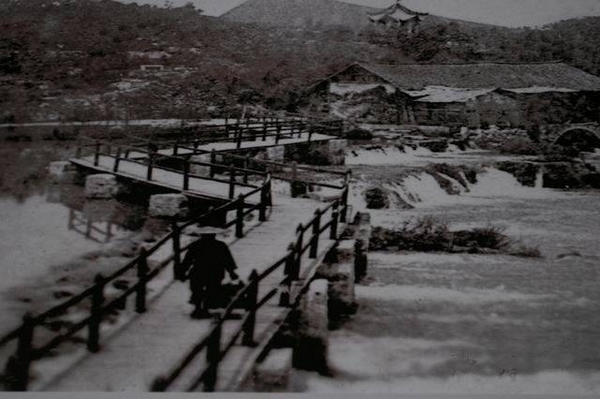

1940年代的花溪公園壩上橋。

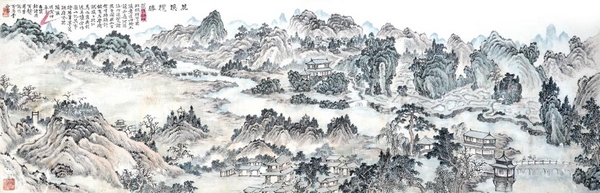

據劉劍魂之子劉雍先生回憶:“1939年的時候,花溪公園建成。當時貴州最有名的畫家,叫桂百鑄的老先生。他就畫了一張花溪攬勝圖贈送給我家父親。以紀念花溪公園的落成。 ”

桂百鑄《花溪攬勝圖》。

文化名人初見花溪

星沉溪底當窗見,雨過河畔隔座看。集山水人文、田園野趣、園林營造、自然風光於一體的花溪公園連同整個花溪,驚艷著每一次初見。著名作家林同濟在60多年前說過:“花溪有一個字可以形容——秀!花溪風景、人文、歷史之‘秀’,可與江南任何名勝爭衡。”著名文學家陳伯吹寫道:“過貴陽而不上花溪,如入寶山而空手歸來。”

文化名人愛在花溪

遲日江山麗,春風花草香。依偎著城區的花溪公園,巴金先生和他的愛人蕭珊女士,就曾在花溪小憩舉行婚禮,成就一段佳話。婚后,巴金又繼續留在這裡創作,完成了《憩園》這部小說,花溪小憩也因此改名為憩園。如今,園內仍保留有巴金紀念館。憩園還見証了著名畫家徐悲鴻與夫人廖靜文、李宗津與夫人周珊鳳等文化名人的愛情傳奇。

巴金先生和他的愛人蕭珊女士。

花溪伉儷愛在花溪

“婚前是在(花溪公園)壩上橋,我給她照相,她在橋下。”93歲高齡老書法家龍淵泉和車素珍夫妻伉儷70余載,愛如初見,累月經年。“(剛認識時)她在青岩,難得見一次,都是寫信。當時我記得特別記憶深刻的是我們信裡的一句話:海枯石爛不變心,就是這樣一句。”

93歲高齡老書法家龍淵泉。

願得一心人,白首不相離。他們的故事始於花溪,也美好著花溪。所以,和大多數人一樣,花溪,既是他們習以為常的人間煙火,也是最珍視的人間淨土。

龍淵泉翰墨丹青伴一生,黑白間書寫的是一方水土,一生故事,但無論寫字,亦或作詩,他的墨寶下,幾乎都是他和愛人車素珍關於花溪的記憶。

秀美花溪。

“披黃蘆葦皓首搖,放鶴洲閑釣魂銷。幾對靚鳧聲聲啼,啄波輕蕩水雲嬌。”

2009年12月,花溪公園獲批為貴州省首個國家城市濕地公園,每逢節假日,游人如織,消夏避暑,流連駐足。公園內有抗日名將戴安瀾將軍的衣冠墓,如今是貴州省愛國主義教育基地,常有民眾前來獻花緬懷。

抗日名將戴安瀾的衣冠墓。

過往的歷史,我們無法親眼見証那些燦爛的瞬息,但有幸,留下的故事給予了我們足夠的遐想。

當你漫步在古典雅致的鄉賢裡,感觸著這裡的一磚一木,仿似尋著歷史的足跡,與清暉樓和借花草堂來了一場跨越時空的牽手與寄語。

與君初相識,猶如故人歸。花溪,便是如此,朝花夕拾,嫗翁白首。其景也珍,其情也真。“幾步花圃幾農田”,秀美如斯。

秀美花溪。

據悉,十集人文紀錄片《花溪故事·霞客行》由貴州省貴陽市花溪區策劃出品,通過視頻+音頻方式,以徐霞客1638年游歷秀美花溪的行程為主線,把徐霞客在花溪的游蹤首次以影像創新方式進行表達,記錄其在花溪所留下的文化足跡與花溪鮮為人知的故事,展示“達人所之未達、探人所之未知”的精神境界。

《花溪故事·霞客行》於1月6日起,每周更新一集,在喜馬拉雅、騰訊視頻、嗶哩嗶哩、小紅書、抖音、新浪微博、攜程旅行等多平台播出,並透過YOUTUBE等平台實現國際傳播。(花溪區委宣傳部供稿供圖)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量