貴州醫科大學附屬醫院為風箏“割喉”患者重啟人生

30厘米傷口 一場與時間“賽跑”的急診手術

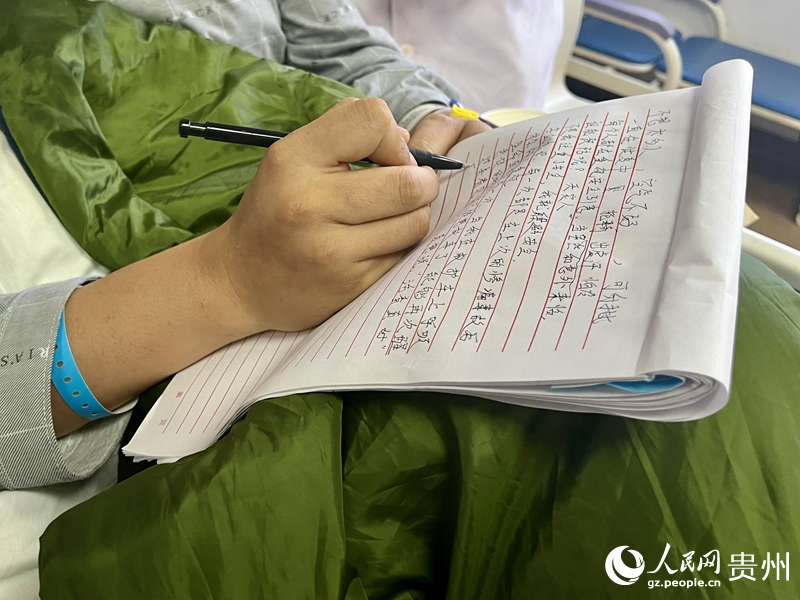

“能夠再次醒來看見愛我的人和我愛的人,我想說,活著真好,感謝我的救命恩人。”5月14日,付先生躺臥在病床,一筆一劃寫下自己重獲“新生”的感受。

龔正鵬醫生與陳華容醫生為付先生解釋病情。人民網 李麗萍攝

時間回到上周。5月9日下午4點左右,家住貴陽的付先生下班后,一如往常騎著摩托車,沿花溪大道返回家中。然而,途經十裡河灘公園時,他迎面“撞上”一條“看不見的風箏線”,脖子被割開一個大口子。

5點左右,付先生被同事送到貴州醫科大學附屬醫院。無法發聲、呼吸急促,鮮血染紅了紗布,情況非常緊急。

5點5分,接到急會診電話后,耳鼻咽喉頭頸外科總住院醫生陳華容一路小跑,趕到急診搶救室。

“切口長約30厘米,深度達2至3厘米,頸前皮膚、肌肉、軟骨完全斷裂,下咽及喉腔完全暴露在外。”陳華容醫生回憶,付先生當時處於極度危險的狀態。

醫生詢問付先生情況。貴州醫科大學附屬醫院供圖

“患者情況危急,需要緊急手術,轉運過程中要做好搶救准備!”在與患者家屬簡單溝通病情后,陳華容醫生緊急聯系手術室,安排綠色通道准備手術。

呼吸費力!就在准備轉移患者至手術室時,付先生艱難地用手比畫,表示自己呼吸困難。

考慮到可能是喉腔腫脹或血性分泌物堵塞氣道,陳華容醫生立即與急診科醫生馬子劍溝通,為患者進行氣管插管,維持呼吸道通暢。與此同時,爭分奪秒完成術前必需檢查及備血后,付先生被平穩送往手術室。

“頸部割傷后最大的危險就是呼吸堵塞,其次才是失血。”耳鼻咽喉頭頸外科主任、主任醫師龔正鵬表示,第一時間解決患者呼吸通道的問題,為后續開展手術救治奠定了良好基礎。

付先生回家路途中挂在樹上的風箏線。貴州醫科大學附屬醫院供圖

麻醉、清創、縫合……憑借嫻熟的技術,耳鼻咽喉頭頸外科主任醫師梁亞與陳華容醫生密切配合,快速打開傷口並確定破損血管,及時縫線結扎出血血管,再仔細逐層縫合頸部傷口。

“手術有驚無險,患者轉危為安。”歷經2小時14分鐘的搶救,付先生安返普通病房,梁亞醫生和陳華容醫生舒了一口氣。

“今天做了頻閃喉鏡檢查,喉腔黏膜稍腫,局部見肉芽,還需等傷口長好。”病房裡,龔正鵬醫生耐心為付先生解釋恢復情況。“恢復得好的話,再過3至5天應該就能出院了。”他補充說道。一旁的付先生眨了眨眼睛,像是有了信心。

“當時我用戴著騎行手套的手阻擋了一下風箏線,否則后果不堪設想。”談起這次意外,付先生仍心有余悸,他表示,那段路上經常看到電線上懸挂著風箏,危險早已潛伏。“生命真的隻有一次,大家日常一定要提高安全意識,當災禍突然降臨時才能迅速反應、保護自己。”他感觸頗深。

付先生寫下自己的感受。人民網 李麗萍攝

針對近來頻繁出現的風箏線“割喉”事件,龔正鵬醫生提醒大家:“如遇類似狀況,一定要第一時間送醫,旁人在掌握基本救護常識的前提下,應幫助患者保持呼吸通道暢通,同時盡量減少出血。”

傍晚,雲層散開,陽光照進窗台,付先生看了看窗外,在紙上寫下這麼一句話:“在救護車上呼吸急促的時候,我都想放棄了,感謝醫生們全力救治,讓我能重新感受生命的美好。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量