畢節七星關:烏蒙絕壁開“天渠”

烏蒙磅礡,雄關漫道,山巒疊嶂,高橋飛架。來到貴州省畢節市七星關區生機鎮,調研組被眼前的景象震撼:重重巍然陡立的懸崖峭壁上,條條人工開鑿的水渠嵌在絕壁腰間,遠望好似盤龍橫空出世。走在溝埂上,一路往上越行越險,頭頂是垂立的岩塊,腳下是崎嶇狹窄的山路,空懸的一側是幾百米的崖壁,另一側是峭壁下的涓涓渠水。隻嘆當年的修渠英雄怎樣智勇,方能在這垂立的崖壁上生生開出水渠來。

說起劈山引水,人們往往想到著名的河南林縣(今林州市)紅旗渠。

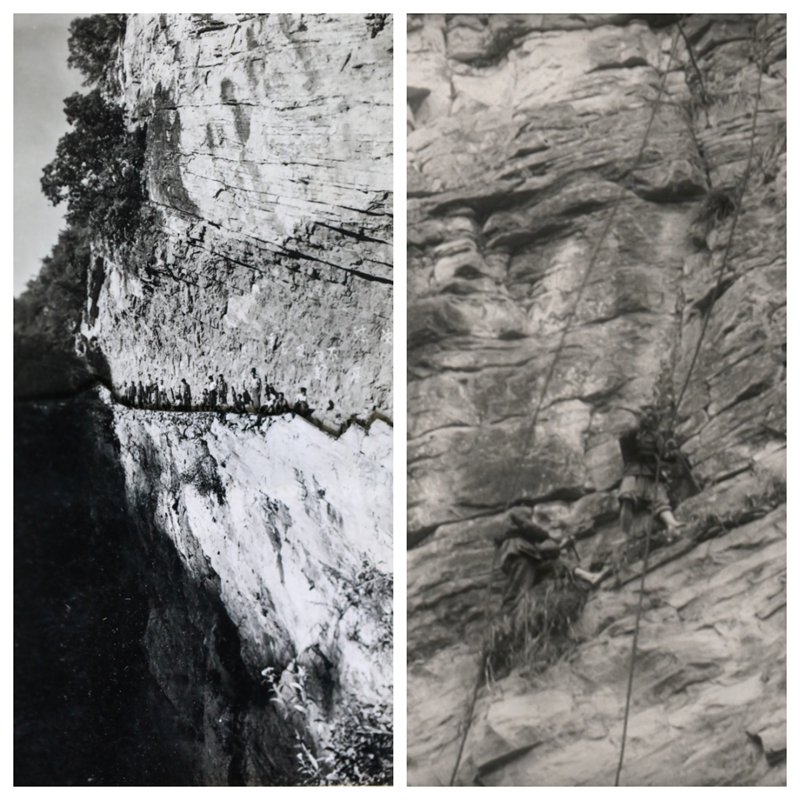

貴州省畢節市七星關區生機鎮的“絕壁天渠”,開鑿在烏蒙大山的懸崖峭壁之上(拼版照片):左圖為天渠俯瞰景觀,當中橫割開懸崖的一條“裂痕”即為引水溝渠﹔右圖為天渠近景,懸空部分為幾百米高的山崖,峭壁間是水渠。七星關區融媒體中心供圖

高山隔千裡,與紅旗渠引來的漳河水相仿,生機鎮的水渠懸空開鑿在半山腰,導引山巔之水灌溉土地、哺育人畜。早在1956年,第一條懸空水渠“衛星渠”就在這裡動工了。此后,在基層黨組織和廣大黨員的帶領下,全鎮人民開鑿了40多條水渠,總長300多公裡,建設了20多座山塘水庫,總容量200多萬立方米,描繪了一幅凌空高懸、逶迤蜿蜒的山河圖。其中,10條水渠在雄奇險峻的高山絕壁中穿過,被人們稱為“絕壁天渠”。

山高水少 生機人苦無“生機”

在人們的印象中,貴州總是以山清水秀的形象示人,集聚著黃果樹瀑布、赤水河、烏江等山川勝景,又都說黔地“天無三日晴”,是我國陰天最多的省份,不是缺雨之地。那境內的生機鎮又何至於劈山修渠引水呢?

歷史影像(拼版照片):左圖為人們在懸崖峭壁上修鑿水渠的歷史照片,右圖為修渠人從山頂垂吊下來,懸在崖間施工的畫面(當年拍攝的紀錄片截圖)。七星關區融媒體中心供圖

七星關區(原畢節縣)位於貴州西北部,處於川滇黔三省交界處,烏蒙山橫貫其境,地形以高原、山地、丘陵為主,盆地、谷地、峰叢等交錯其間。七星關屬亞熱帶季風氣候帶,降水量整體不少,但降水時間分配不均勻,集中在夏季,其他季節雨水少﹔由於山地多、地形復雜,立體氣候突出,降水地域分布不平衡,位於東北部的生機鎮是畢節境內的少雨地帶。

生機鎮缺水,更大一部分原因來自工程性缺水,即特殊地質條件和地理環境下,如果水利設施建設不足就會缺水。生機鎮的地形像一隻張開的手掌,境內5座大山形同手掌的五指,岩石陡如刀削,山體高大、溝壑深邃。地勢東南高西北低,從海拔1900多米的罩子山一直延伸到海拔500多米的赤水河邊。生機鎮屬於典型的喀斯特岩溶地貌,岩石裂隙發育、透水性好,地表水留不住。山坡陡峭,雨水順著山勢沖刷而下,難以存留。加之這裡歷史上一度石漠化嚴重,土壤層薄,加劇了水土流失,可謂“天上下雨地下漏”。高透水性地表也增加了打窖存水的難度,在防水材料不足、防水工藝水平不高的條件下,隻能用水缸存留一點“望天水”。

烏蒙莽莽,不僅導致存水成了難題,還加劇了取水的困難。可溶性岩石和流水侵蝕導致溶洞多,地下水位低,一般深度的水井打不出水。地形地勢決定了水不會往高處流,赤水河水被高山阻隔,繞著村庄蜿蜒而過,“水在山下流,人在山上愁”。引低谷河水到高山村庄落差太大,在沒有現代化電力設備的情況下難以實現。赤水河夠不著看得見,山勢險峻、崖高坡陡,依山而居的人們下山取水道路崎嶇,來回路途遙遠,費時費力不說,也難以支撐正常的生產生活用水。

生機鎮的水缺到什麼程度呢?當年的歌謠這樣感嘆:“生機公社山連山,遠望大河喊口干。缸裡沒有三碗水,既愁吃來又愁穿。”生機鎮的鐮刀灣村解放以前幾十戶人家隻有一口水井,水井還被土司手下的頭目霸佔,農民們隻能到更遠山寨的水井旁排隊守水,來去都要翻山爬坡,山路彎彎,坎坷不平,往返一趟快走也要3個多小時,搖搖晃晃挑回來的水有時隻剩半桶。人們吃水都非常緊張,洗漱洒掃都舍不得多用一點,更別提澆灌庄稼、養殖牲畜了。

年過八旬的許光福是土生土長的生機人,他回憶起缺水又缺糧的日子,飢渴交迫的記憶至今猶新:“我們有地,但是沒水養不了庄稼,隻能種點野菜、紅薯、苞谷。”苞谷是當地人對玉米的俗稱,玉米面做的苞谷飯,就著野菜做成的酸菜。“小時候吃白米飯想都不敢想,苞谷不夠酸菜來湊。”許光福說,“酸菜刮油,怎麼也吃不飽。”

隻能認命地一直渴下去、窮下去嗎?

戰天斗地 劈山鑿出“衛星渠”

在鐮刀灣村,農民們有了土地,有了組織,感受到了空前強大的領導力量和集體力量,對興修水渠、擺脫干渴的期待更強烈了,信心更足了。七星關區檔案館裡保存的文件,記錄了鐮刀灣村農民的聲音:“有共產黨的領導,花的工夫再多,我們也不怕!”

當時,盡管百廢待興、物資匱乏,但是黨和政府積極回應農民缺水盼水的呼聲。畢節農水局克服交通、人員、經費等困難,幾次派技術人員前往鐮刀灣村勘測,著手解決群眾生產生活用水問題。

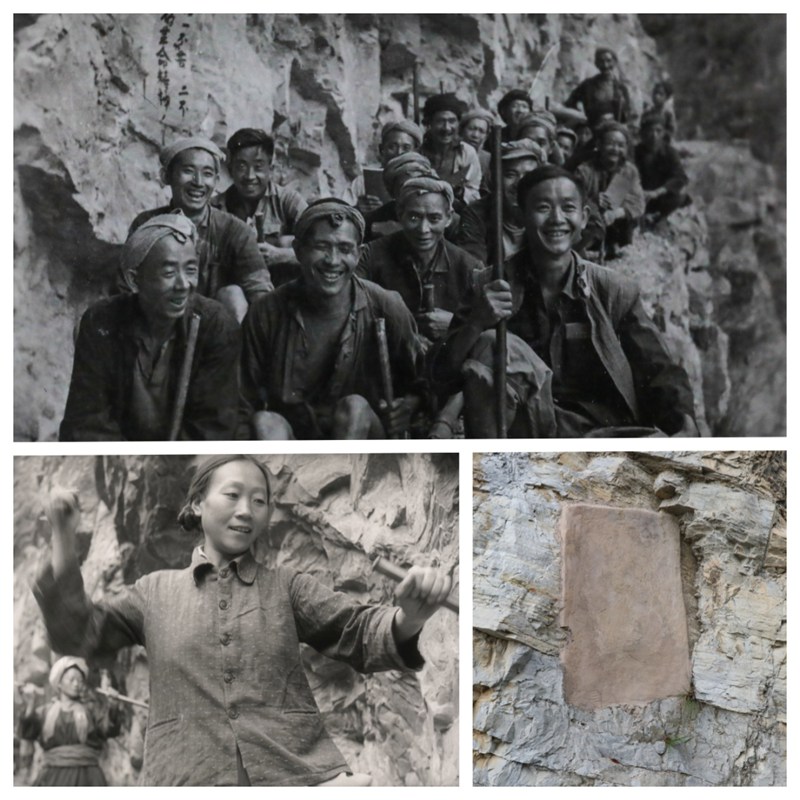

天渠英雄的贊歌(拼版照片):上圖為當年開渠隊伍在山間合影的歷史照片﹔左下圖為正在鑿石開渠的女同志留下的歷史影像(當年拍攝的紀錄片截圖)﹔右下圖為人們在修渠隊員犧牲的地方立下的無字碑,至今仍保留在天渠旁的山崖間。七星關區融媒體中心供圖

然而,在壁立萬丈的懸崖上劈山開渠絕非易事。幾批水利人員前來勘探,都因地形險峻認為現有技術條件不可能開通水渠。“看懸崖地勢的時候,有人一抬頭帽子就掉到山谷下面去了。”參加過修渠的吳文明說,“太危險了,都說打不成。”

“這溝能成。”徐榮卻觀點不同,語氣堅定。徐榮,這是一位講天渠故事的英雄人物。他曾參加過抗美援朝戰爭,做過工程兵和偵查兵,有一定的爆破知識,身手也靈活,復員后進入畢節農水局成為一名技術員。1956年10月,國慶節剛過,徐榮來到鐮刀灣村。他沒有被險峻的山勢嚇退,而是挂著從戰場帶回來的望遠鏡,背著測量用的三角支架、銅線、吊線,帶著12個熟悉山裡情況的本地青年實地勘查了40多天。徐榮認為,以鬆樹岩山頂的泉水為源頭,在山腰岩壁上鑿開一條水渠,能夠引水進村。確定了方案,徐榮立刻向單位報告。

當時的畢節農水局圍繞徐榮的方案進行了激烈討論。不少同志提出,山岩近乎垂直,根本沒法施工。徐榮提出了解決辦法,用吊繩把人從山頂吊下來,打炮眼、放炸藥,先炸出工作面,然后在絕壁上摳出山坳,再在山坳裡打出水溝、砌起溝沿。可是,大家認為,徐榮的辦法實在太危險了,且不論到哪去搞那麼多工具和炸藥,光是把人從山頂垂降下來就令人不寒而栗。但徐榮一再爭取,列舉了許多戰斗工程的成功例子﹔鐮刀灣村也不斷向相關部門表達強烈的修渠願望和決心。經過反復研究討論,縣農水局批准了修渠方案,委派徐榮擔任水渠工程技術員,並千方百計幫助提供了部分鋼钎、大錘、炸藥等修渠物資。

准備修渠的事傳開了。又有人勸徐榮,幾撥人都覺得打不成,憑什麼你就成。面對勸阻,徐榮意志堅定。聽說修渠的事終於有可能夢想成真了,鐮刀灣村民既激動又有點擔心。村裡的老人回憶,王鐵匠一家就不信,人怎麼能從懸崖上滾下來挖山呢?徐榮請大家相信自己,一條山溝難不住人!

“怕不怕?怕。干不干?干!”水潤肥田的渴望、人定勝天的斗志,沖散了對天險山難的恐懼。一天也不再耽擱,當年農歷臘月二十,鐮刀灣村6名黨員、12名共青團員帶頭,組成了第一批60多人的修渠隊,跟著徐榮一頭扎進大山。

山崖石壁高峻陡峭,手不能抓、腳不能落,修渠隊員們敢想敢干,腰挂繩索從山頂垂降,懸在幾百米的崖壁上,手握鋼钎、錘子,撬石頭、打炮眼。“他從山頂滾下來,一會兒勘測,一會兒埋炸藥。我們跟在他后面干,一點一點,連炸帶挖。”吳文明講起和徐榮並肩作戰的經歷。人吊在繩子上還要挖山鑿石,可不像現在動作電影裡演得那般輕巧,而是跟蕩秋千似的一會兒打橫、一會兒倒挂,搖晃不定、忽左忽右,全身的重量都系在腰間的一根粗粝繩子上,連保持平衡、直起身子都要較著勁、耗費巨大體力,還要一手拿著鋼钎、一手拿著錘子,用近乎原始的工具鑿劈堅硬的岩石,平均下來一人一天最多隻能打5個炮眼,常常一天隻能打兩三個。

吊繩拴在山頂的岩石縫隙間或者樹根上,人吊在半空悠悠蕩蕩,身下就是百米深溝,一旦繩子出現問題,后果不堪想象。曾有隊員掉下來撬石頭,沒想到拴繩子的樹跟著翻了,連人帶樹落下了山崖。為了保証懸吊施工的安全,必須有人在山頂經常檢查繩子的磨損情況。大山巨石嶙峋,鑿著鑿著遇到懸岩擋住了修渠的線路,隊員們就利用就近的原始山洞打隧道,十厘米、十厘米地“摳”石頭,艱難推進了半年多,才打通70多米的隧道。

風險高、難度大的施工,除了吊懸崖、挖山洞,就數爆破了。“有一次,我剛轉身,炮就爆了。好在只是一些米粒大的碎石射進后背,隊員們用針幫我挑了一天才挑干淨。”左遺朝是第一批跟著徐榮上山修渠的隊員之一,他回憶說,正兒八經的炸藥是稀缺物資,而修渠隊的黑火藥威力小,有時候隻能炸出一點碎石。有一處叫老虎嘴的地方,放了80多炮才把一塊巨大的懸岩炸下來。為了提高爆破的威力,隊員們也顧不得導致“啞炮”的危險,干脆用導火索把好幾份火藥連起來點燃。為了提醒大家提高安全意識,徐榮吊著繩子在山岩上寫下“同志們注意安全”“安全第一”。

當年人們根據地理模型研究討論水利工程建設方案。七星關區融媒體中心供圖

“那時候,包括我在內的6名黨員處處爭先,遇到急難險重任務總是搶著干”,左遺朝自豪地說。有危險黨員沖在前,有困難大家一起上,隊員們發揮聰明才智,諸葛亮會不知道開了多少次,難題遇到一個解決一個。炸藥不夠,徐榮帶著隊員們挖硝土、熬硫磺、燒木炭,自制黑火藥。沒有水泥,用黃泥巴拌石灰做成灰漿砌筑溝埂。有人受傷,就敷點草藥,休息幾天接著干。隨著施工作業面的擴大,修渠隊伍逐漸壯大,懸崖上吆喝聲、敲打聲此起彼伏,鐮刀灣村敢教山河換新顏的豪氣在崇山峻嶺間回蕩。

那是一段激情燃燒的歲月,也是一段悲壯如歌的歷史。開渠人要面對的苦難,遠不止惡劣的自然環境和艱苦的生活條件。徐榮扎根鐮刀灣不久,他的妻子和一歲多的大女兒也來到村裡。一天,女兒突發高燒,山路難行,無法及時就醫。徐榮痛失愛女,把孩子安葬在鐮刀灣村的山梁上。就當村民們以為徐榮被悲痛擊垮、水渠再也修不成的時候,徐榮回到了山裡。

晴天響雷鑿絕壁,戰天斗地開天渠。隊員們把鐮刀灣村第一條劈山開鑿的水渠命名為“衛星渠”。他們一錘一錘,一炮一炮,憑著簡陋的工具,一年零兩個多月鑿通主渠8公裡,其中在絕壁開鑿的距離超過1.3公裡,打通2個山洞。當嘩嘩的水聲在山間響起,為田地帶來了滋養,為村民帶來了希望,他們仿佛聽到了世上最動聽的旋律。

渠道通水了,可是徐榮覺得,光有水不夠,要想過上好日子還得有路。他又和當地干部群眾商量,准備把修渠炸開的溝沿開成山路。然而,就在搬運修路用的炸藥時,意外發生了。開渠英雄徐榮,他走了,走的時候年僅29歲,他的小女兒剛剛出生7天。鐮刀灣村為了表達感恩與紀念,把村裡的水井命名為“徐榮井”。

1958年,衛星渠獲得了國務院授予的最高水利建設成果獎。

天渠縱橫 烏蒙兒女盡英雄

鐮刀灣村的成功,讓其他村子都看到了擺脫干渴和窮困的轉機。到20世紀70年代,生機人民用懸崖吊人、斧劈錘鑿、火藥爆破、挖土筑壩等土辦法,在烏蒙大山的陡峭岩壁上鑿出條條水脈。

一場劈山引水、改土造田、改變山河面貌的浩大工程建設,離不開堅強有力的領導、靈活高效的機制。當時的畢節地委、縣委和水利部門,多次派干部深入修渠現場,指導工作、鼓勁打氣,支援糧食和物資。為了平衡農閑和農忙,按照黨委領導、自願報名、群眾推薦的原則,黨員團員和積極分子、技術骨干等帶頭組建起長修隊。山上,實行定額管理制度,統一安排勞動、記工分﹔各個戰斗小組按照分段包干的原則,開展紅旗競賽﹔有的還成立了黨小組,“把黨旗插在山頭”。山下,男女老少齊動員,為長修隊員縫制衣服、打草鞋,為工地燒石灰、編吊繩﹔在完成農業生產任務的同時養豬、編藤筐,千方百計搞點副業賺錢,支援修渠一線。

烏蒙巍峨,英雄遍地。他們是智勇雙全的能人,他們是甘於奉獻的先鋒,他們還是千萬普普通通、吃苦耐勞的新中國農民的剪影——有人長期吃住在山上,洞當房,石當床﹔有人“三十晚上不下山,大年初一接著干”﹔有年輕人組成的“黃繼光連”,7天7夜不下懸崖﹔有女同志組成的“劉胡蘭排”“穆桂英排”,在大山裡留下半邊天的霞光﹔有以工地為家的“新愚公”,一家三代齊上陣,水渠不通不下山﹔有同心合力的開渠夫妻,丈夫犧牲后,妻子用一根扁擔挑著籮筐裝上兩個孩子,繼續奮戰愛人未修完的渠……

偉大出自平凡,英雄來自人民。世界上沒有從天而降的英雄,隻有挺身而出的凡人。在天渠修建過程中,烏蒙山的英雄兒女們先后有16人獻出了寶貴生命,他們大多犧牲在二三十歲的大好華年,50多人重傷,近千人輕傷,不少人落下的傷病伴隨一生。萬山叢中,壯懷激烈,烏蒙山脈響徹天渠贊歌。

如今,天渠旁的危崖上,仍然能不時看到當年的標語“樹立愚公精神 踏著困難前進”“水利是農業的命脈”“自力更生 勤儉辦水利”……這些文字雖然隻留下石灰涂抹的印記,卻閃耀著那個年代崇尚奉獻、眾志成城、團結奮斗的光芒!

清水長流 生機鎮煥發“生機”

山高水少疑無路,天渠引水旺“生機”。昔日貧瘠干涸的荒山野坡,變成了山水田園。

今天的生機鎮,傳承天渠的英雄精神,乘著新時代的東風,踔厲奮發、拼搏向前。七星關區融媒體中心供圖

生機人珍惜來之不易的渠水,奮力挖山造田、種植果林、養殖牲畜。與組織修渠同步,鐮刀灣村農業生產互助組動員村民開墾草坡地、荒山,渠修好時已經新開墾了200多畝田地。慶坪村的天車洞天渠修通后,最大年紀75歲、最小年紀55歲的9位老人,組成“老愚公”戰斗隊,用三年時間把兩個亂石遍地、荊棘叢生的荒山溝開辟成25塊梯田。坡上村的村民在大隊支部的帶領下,日夜奮戰兩個冬春,硬是靠著人背馬馱在石埂上鑿出塊塊梯田,在落澗溝天渠的滋養下,逐漸種上了果林。

如今,10條天渠中,衛星渠、高流渠、鎮江渠等8條依舊水流潺潺,哺育著全鎮5萬多畝耕地和3.5萬余人民。孫家堰渠、峨峰岩渠已不再通水,但仍作為當地群眾生產生活的通道而發揮作用。

在各級黨組織的領導下,在各級各部門的大力幫扶下,生機鎮鉚足干勁兒把山歌唱響、把水經念好。組織農民大力發展沿河立體生態農業,把山地海拔落差大的特點轉化為農業優勢,種植萬畝柑橘、萬畝李子、萬畝刺梨以及蜜柚、石榴、板栗、葡萄等特色作物﹔高速公路越山河而通,農作物有了銷路、變成了農產品﹔農業特色產業逐具規模,產品加工鏈、價值鏈日益延伸﹔拓展銷路、創新營銷,山林特產端上各地人民的餐桌。到2020年11月,生機鎮1334戶5846人建檔立卡貧困戶全部脫貧。2021年生機鎮黨委榮獲“全國脫貧攻堅先進集體”榮譽稱號。

現在的生機鎮,公路通到家門口,自來水通進每家每戶。“擰開水龍頭就能喝到干淨水,這在過去想都不敢想。”生機鎮黨委副書記、鎮長周衛華說,“現在,我們加固提升了灌溉水渠,扎實推進高標准農田建設,打造農產品展銷中心,助推鄉村產業多元化發展。”生機鎮還探索做活鄉村旅游文章,在充分調研農戶意願的基礎上,盤活農村閑置用房,統一裝修了150間民宿。在畢節市和七星關區支持下,生機鎮挖掘紅色旅游資源,在鐮刀灣村建成絕壁天渠陳列館,落地中共畢節市委黨校七星關區現場教學點(絕壁天渠)。

天渠流下了汩汩生命之源,更留下了感人至深、催人奮進的寶貴精神財富。絕壁天渠陳列館裡保留著一座殘碑,那是1964年8月群眾為紀念修渠人而立的,碑上“世代不忘、永遠感謝”幾個大字仍然清晰可見。陳列館廣場上矗立的“英雄亭”,寄托著人們對修渠英雄的崇敬之情。“崇尚英雄才會產生英雄,爭做英雄才能英雄輩出。我們要把絕壁天渠的故事挖掘好、講述好。”畢節市委常委、七星關區委書記李勰認為,新征程上,發揚這種戰天斗地、頑強拼搏、團結奮進的精神,再大的困難也一定能克服、再遠的目標也一定能實現。

烏蒙奇絕,群山為証。絕壁天渠流淌的不僅是滋潤土地、灌溉庄稼的清冽甘泉,更是不畏艱難、追求美好生活的奮斗精神,是鼓舞人們攻堅克難、拼搏奮進的澎湃激流。天渠開鑿距今已超過一個甲子,歲月如白駒過隙,精神卻歷久彌新。今天的烏蒙兒女,正以更加昂揚的姿態,朝著美好的生活奮發向前。(丁虹、陳海東、程范域、宋慧穎、劉名美)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量