黔西南州博物館:文物講述“交往交流交融”故事

初夏時節,藍天白雲,風和景明。微風輕拂,繁花綻放。走進黔西南州博物館,仿佛穿越到遠古的時間隧道。靜靜擺放在展櫃裡的一件件珍貴文物,猶如一部部生動的歷史書籍,記載著中華民族悠久的歷史和熣燦的文化。

游客聽取講解。

“看到舊石器時代的砍砸器,才知道黔西南的歷史好悠久呀!”

“這柄一字格青銅劍制作太精美了,還是鏤空的呢!”

“東漢俳優俑太有意思了,憨態可掬,栩栩如生,精雕細琢一樣!”

“五一”假期,絡繹不絕的人們帶著孩子來到博物館,與古老文明親密接觸,深入了解這片古老土地上的歷史文化。仔細觀看文物的游客,一邊聆聽工作人員的講解,一邊交流贊嘆!

“12000多年前,貓貓洞興義人就生活在這裡了。大量加工精致的石器、骨器,說明‘興義人’已進入‘智人’階段。”雲南來的麥舒林先生看到古人類化石,感慨地說。

游客參觀文物。

黔西南州博物館共有文物4000余件(套),其中一級文物32件(套)、二級文物13件(套)。撫琴俑、銅車馬、提梁壺、搖錢樹、一字格劍等文物已列入國家精品文物名錄,每一件文物都具有獨特的歷史價值和藝術魅力。

撫琴俑。

“出土於興仁交樂的撫琴俑,距今已有2000余年。面部滿臉春風,表情生動傳神。他膝上的琴和身上穿戴的衣帽,與同時代中原地區人們的穿著服飾如出一轍。”講解員生動有趣地介紹。

游客通過講解員對文物前世今生的介紹,了解文物背后的故事,通過有形有感有效的方式,加深對中華文化符號和中華民族形象的理解,不斷增進對中華文化的認同。

據悉,黔西南古屬夜郎,公元前109年,即漢武帝元封二年,夜郎歸漢,融入中華民族大家庭。五尺道直通西南地區,開啟同內地的互動與交流往來。

博物館展陳的古銅鏡、玉器、青銅器和“巴郡守丞”印等,清晰地反映出夜郎各民族與內地和中原地區連續不斷交往交流交融的歷史,大大豐富了中華文明的核心內涵,最終形成了你中有我、我中有你,誰也離不開誰的中華民族共同體。

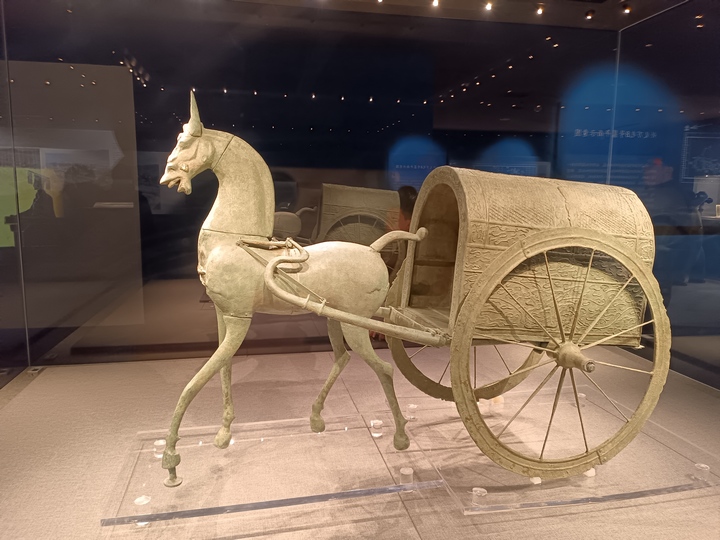

銅車馬。

“這輛銅車馬,整體青銅澆鑄,形象生動,制作精美,是國內發現比較罕見的大型銅車馬。”博物館館長龍虎表示,銅車馬對研究東漢時期南北盤江流域的社會、經濟、文化具有重要意義,成為西南地區民族融合進一步加強,民族文化交流日益頻繁的實物証據,深刻反映了黔西南悠久的歷史和文化繁榮。

中華先民創造的時代器物,既是時代精品,更是中華文明的鮮明印証。

跟隨著文物的足跡,游客們深刻了解和親身感受中華民族文化的博大精深和獨特魅力。通過文物的華麗外觀和精湛工藝,充分展現了古代藝術家的想象力和技術造詣,生動再現中華民族共同體形成發展歷史,講述著鑄牢中華民族共同體意識的黔西南故事。

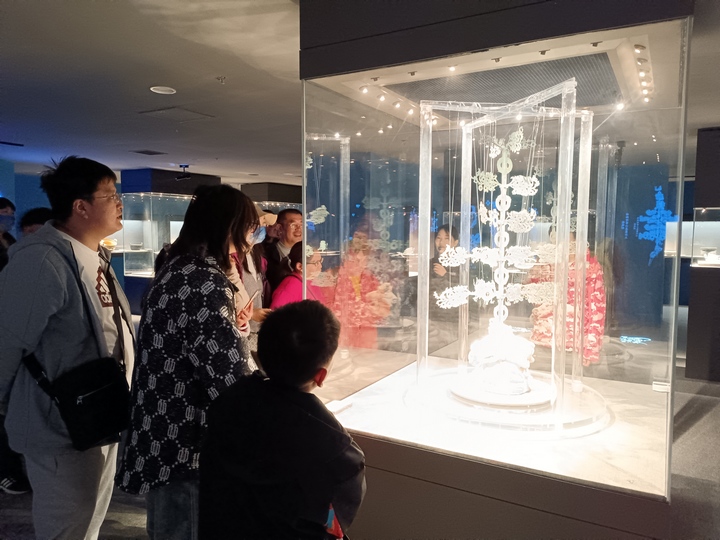

游客在觀看搖錢樹。

“博物館就是要讓文物說話,讓歷史說話,讓文化說話。”龍虎深切地說。

文物所蘊含的歷史、藝術、社會價值和民族文化意義深遠,引導各民族群眾,特別是廣大青少年牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念,增強對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的高度認同。

游客通過這難得的歷史之旅后,發自內心為中華文化的燦爛輝煌歷史感到驕傲和自豪,充分領悟中華文明突出的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性,更加增強鑄牢中華民族共同體意識的堅定信念。(文/圖 陳湘飚)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量