地道風物:如何看懂中國第一山地省的多彩文化史詩?

6月10日,是中國的第七個文化與自然遺產日,貴州,是一片你意想不到的人文熱土!

作為中國的“山地公園省”,貴州的世界自然遺產數量位居全國第一,125.8萬座山頭裡,貴州的中國傳統村落與中國少數民族特色村寨數量位居全國第一(截至2020年),塑造出“文化千島”。在貴州,兩漢可以遇見夜郎,銀飾與大歌多彩交織,山川之間有千人千面的地戲軍儺,也蘊藏著革命年代的璀璨星火……

山川迭起,水道縱橫,多元的貴州地貌是多彩文化的基礎。圖為烏江陽關河。劉德權攝

古今交融、繽紛絢麗的文化樣態,在貴州處處可見。貴州文化,正是一首由世人行跡與天地偉力共同造就的多彩史詩!

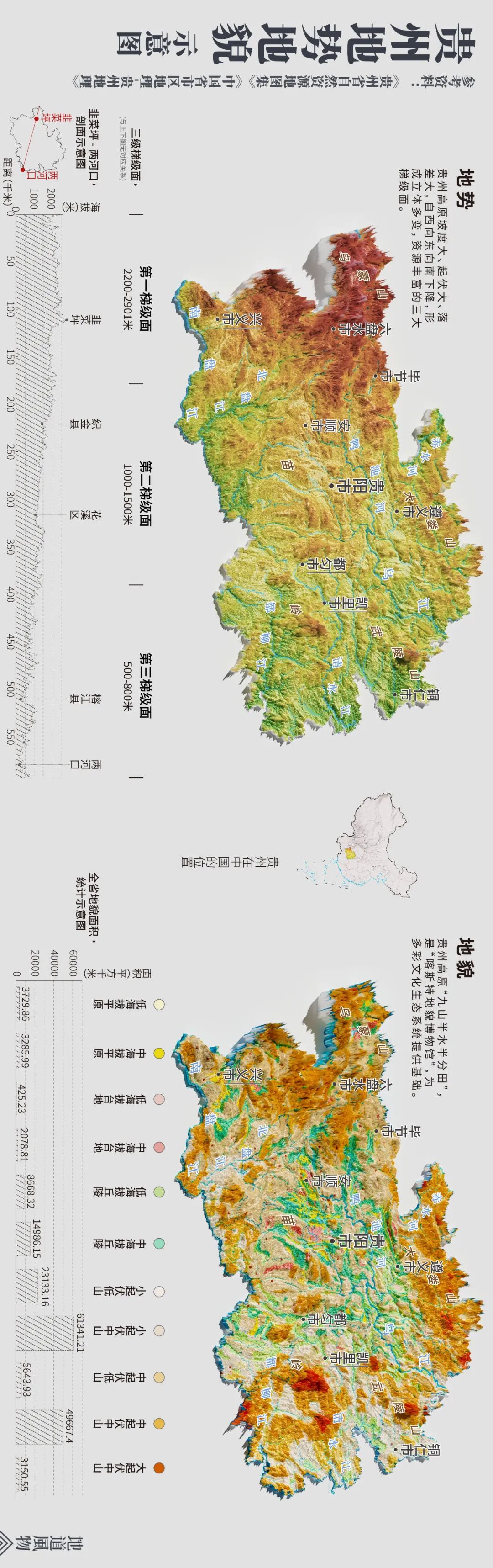

貴州,有92.5%的面積為山地丘陵,這首史詩的基底,自然在其“西高東低、三級台階”的山地格局之間——

貴州地勢地貌示意圖。田東玉制圖

貴州高原西部,烏蒙山、大婁山如兩條巨龍,載著畢節、六盤水兩顆明珠,撐起貴州海拔最高的第一級“台階”。兩漢的使者、氐羌的山民、南方絲綢之路上的行商……踏著數十萬年前“貴州人”的足跡,共同在這裡勾勒出貴州人文的悠遠輪廓。

赫章韭菜坪上的慶典。龔小勇攝

中部的第二級“台階”,是從貴陽、安順一帶遠接遵義的丘陵山川,人事物象在一處處山地省彌足珍貴的“萬畝壩子”裡交融、沉積,變為六百年前的“大明風華”、王陽明的“龍場悟道”,也是兩晉到宋元明以來,銘刻在黔中大鬆山墓群諸多珍寶上,八方來客 “美美與共”的詩篇。

“千人千面”的安順屯堡地戲隊伍。秦剛攝

由這一黔中的高地向北、向東、向南,第三級“台階”的山川如洶涌波濤,傾斜而下,溝通中原、巴蜀、嶺南等地的文脈,匯聚出一處處人文洞天——“梵天淨土”矗立西南﹔赤水河上流淌著美酒,也是一條文化長河﹔雷公山下,一處處苗侗村寨錯錯落落,叢聚出民族文化的世界焦點……

與其說以上的廣袤地域是貴州高原第三級“台階”,不如說是一片明珠密布的文化之海。

那麼,貴州這宏大的山地省文化格局,從哪裡來?

貴州,從哪裡來?

我們這裡所說的貴州,一是由億萬年的時光塑造而成的貴州高原,二是中國歷史上的第十三個行省——貴州。

貴州高原,是中國南方最年輕的土地之一。14億年前的“梵淨運動”,令貴州山野一舉浮現世間。此后,二十余次地質運動,令貴州高原幾經沉浮,奠定其由高至低,起伏多變的山地階梯格局。

北盤江大峽谷,是貴州地勢階梯落差的縮影。胡雲江攝

青藏高原截斷大氣環流,庇護著貴州,讓這裡成為地球同緯度上茫茫荒漠裡不可多得的一塊綠寶石。大規模而猛烈的地層抬升,與雲貴高原上相持的南北氣團“雲貴准靜止鋒”相合,氣候濕潤,雨水沖刷,在這片17.62萬平方千米的土地上,塑造了125.8萬處峰巒與984條10千米以上的大小江河。

荔波茂蘭喀斯特,貴州的喀斯特“綠寶石”。秦剛攝

“地球記憶博物館” “古生物王國”、中國坐擁世界自然遺產最多的省份、世界三大喀斯特之一“中國南方喀斯特”最大的成片分布區……一個個閃亮的稱號,都在昭顯貴州為什麼是中國的第一山地省。行走在這片大地上,每一處,都是時空變幻,一眼億年的山水峰巒。

貴州古生物化石代表—— 海百合。秦剛攝

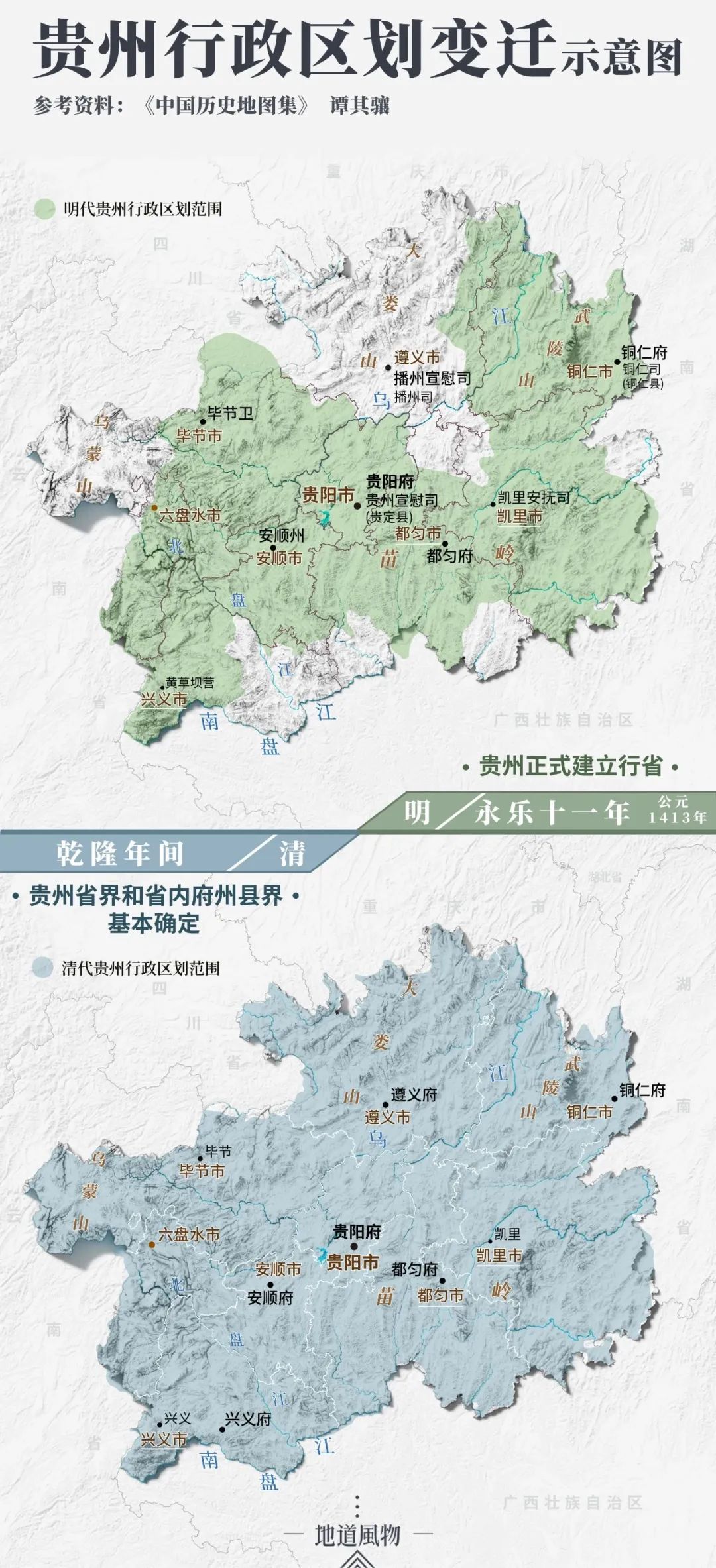

這是貴州作為山地公園的基本格局,而貴州作為一個省的誕生,則是因為610年前華夏統一的歷史進程。

明初,數十萬來自中國各地的明軍,由清水江入黔,經過今天的貴陽、安順,屯兵以征雲南,貴州作為西南樞要的地位愈發凸顯。明永樂十一年(公元1413年),朱棣下令設貴州布政司。在明軍鑄就北方邊關,平定南方大地這段推進國家統一的史詩裡,控扼西南的貴州,作為中國歷史上的第十三個行省閃亮登場。

被譽為“滇楚鎖鑰、黔東門戶”的鎮遠古城。曹經建攝

最初的貴州省域,由湖廣、四川、雲南三大行省析分而出,此后的三百年裡,雲南烏撒府(威寧府),四川遵義府,湖廣鎮遠、偏橋、平溪、清浪、五開、銅鼓六衛及天柱縣,廣西荔波縣及西北部南盤江、紅水河北岸地,紛紛“加盟”貴州,貴州省域面積擴大近1/3,終於在清乾隆年間基本定格。

貴州行政區劃變遷示意圖。聰聰制圖

省域的確立,也是對基本文化架構的奠基。古今四方的文化,在貴州這片年輕的熱土上會師——中原文化之廣納百家、巴蜀文化之閑適從容、湖湘文化之瑰奇浪漫、民族文化之繁麗多姿、夜郎文化之曠古神秘、兩漢文化之悠遠中正……共同交匯出貴州文化的關鍵詞——多彩。

塑造了這一多彩文化的,正是古今天下的貴州人。

貴州人從哪裡來?

什麼是貴州人?

洪荒年代的史前“貴州人”﹔遷徙而來的中國古代四大族群﹔自春秋戰國時期開始就不斷涌入貴州的漢族移民﹔游歷貴州的天下精英,共同組成了貴州人的主體。今日貴州,則以群山裡的萬橋飛架聯通世界,令這個主體愈發多元豐厚。

源自中國古代四大族群的貴州多彩民族。左上:苗族﹔右上:彝族﹔左下:侗族﹔右下:仡佬族。馮大偉攝

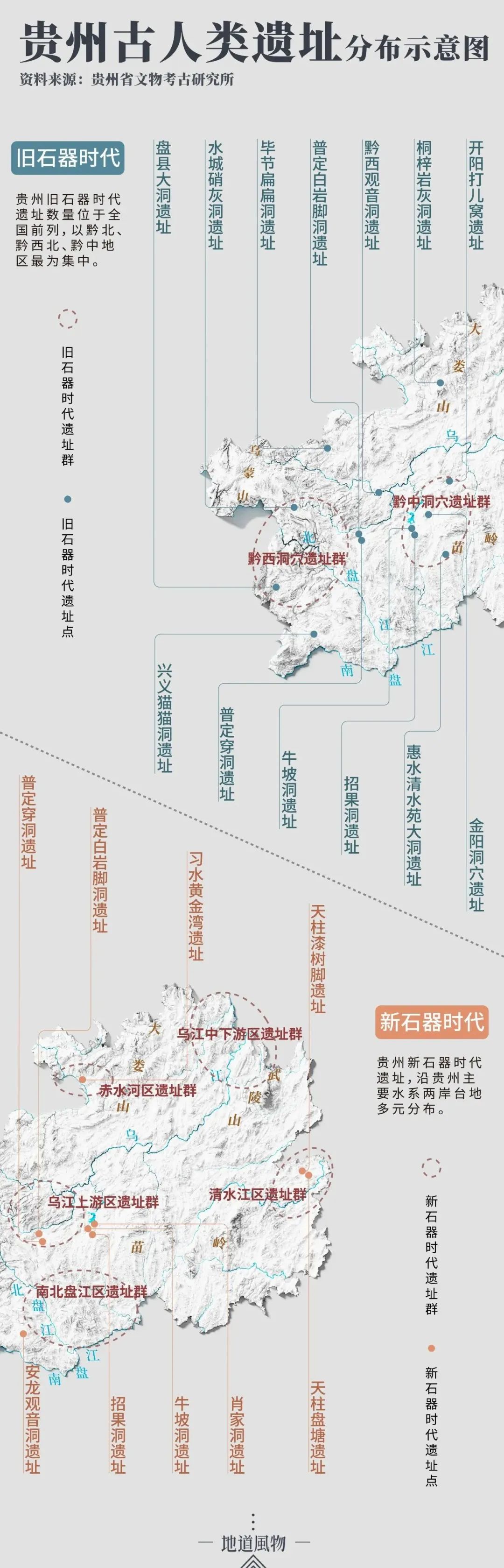

距今五六十萬年前,在今天的畢節、六盤水、黔西南、黔北一帶的高原山區,就有“貴州人”閃亮登場。由以黔西觀音洞為代表的數百處舊石器時代遺跡裡,我們可以看到一本由大地、河流和峰巒共同寫就的史書——晚期直立人 “桐梓人”、早期智人“水城人”、晚期智人“興義人”……貴州的古人類遺址串聯起古人類進擊的極簡史。

貴州古人類遺址分布示意圖。劉耘碩制圖

這是生活在貴州高原上的第一批先民。在中華遠古文明初興的“滿天星斗”裡,他們成為了執起中國南方文明肇興的火把的主力軍。

曠古的鼓點漸行漸遠,流動與融合成為此后貴州人的主基調。自商周秦漢以來,每當中原地區烽煙四起,放眼山水千萬重的大西南,貴州高原,正是一片安寧祥和的兵家不爭之地。

百濮族系在黔中、黔北一帶棲居﹔苗瑤族系由瀟湘水系向西而來﹔百越族系跨越都柳江、紅水河,一路北上﹔氐羌族系自西向東途經雲南、川西高原入黔……時至元代,蒙古族、回族等民族同胞亦進入貴州,如今貴州十八個世居民族的共生格局,逐漸形成。

漢族移民,也是這一格局的重要部分。早在春秋戰國時期,就有蔡、宋兩國的遺民開拓貴州山地。此后,漢代的“豪族”、唐代為守衛家國進入播州的將士、明代移民實邊的大潮、乃至抗戰軍民與三線建設的大軍……紛紛成為貴州發展的強大助力。

這其中,尤值得一提的便是明洪武十四年(公元1381年)朱元璋派大軍征戰西南后,近20萬“調北填南”駐守貴州的明軍。他們修建無數屯堡,連綴起中原、江南的文脈,亦和本土居民一起,開拓貴州的萬壑千山。

自稱“屯堡人”的明代漢族移民后裔。馮大偉攝

有人在這片山川落地生根,也有眾多過往來客,或以寄望與想象,記錄貴州的神秘與繽紛,或身入貴州,成為貴州文化的源流與推動者。

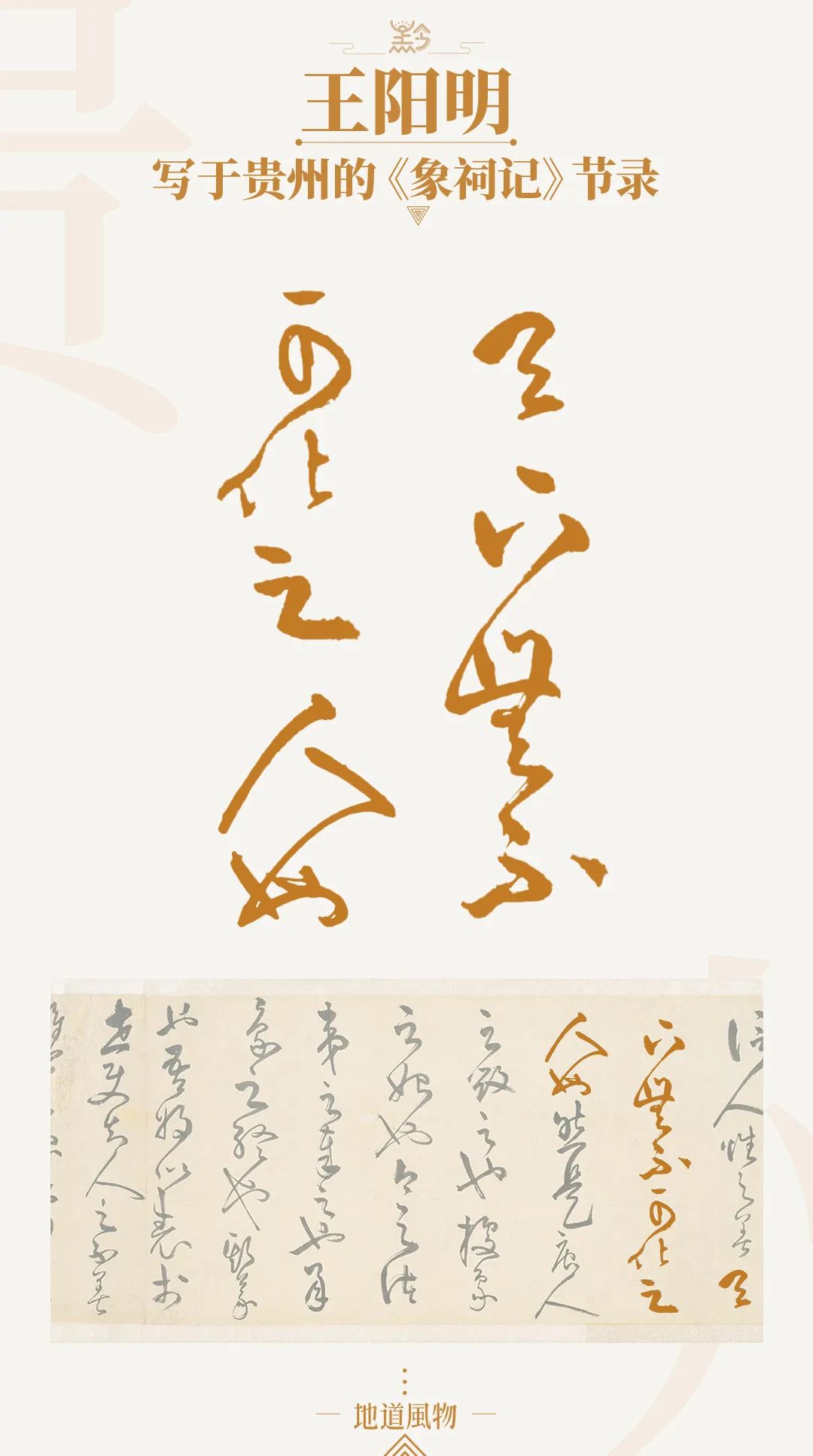

李白、孟郊、劉禹錫等大唐詩人吟詠貴州的詩篇萬世流傳,王陽明在貴州龍場悟道,並作《象祠記》,發出“天下無不可化之人”的宏願,徐霞客則以足步丈量貴州大地,勾勒出“磅礡數千裡,為西南形勝”“一溪懸搗,萬練飛空”等諸多黔地勝景。

王陽明在修文龍場悟道,開創心學。圖為當地的陽明文化園。徐慶一攝

如今的貴州,更是一處世界級熱門目的地。探訪文化的學人、避暑游冬的“候鳥”、鑄就萬橋飛架的建設者……都可以在貴州或追憶古今,或愜意游賞,或大展身手。

無論何時,貴州,都是一處百家匯流、廣納八方的寶地,自然也形成了“千人千面”的文化面貌。

貴州熱烈當代文化的代表——“村BA”。向憶峰攝

貴州文化,何以多彩?

貴州文化的多彩,是“天人合一”與“知行合一“兩大精神原色折射而成的。

一方面,貴州人長期安居於山野之間,面對時代的浮躁喧囂,自帶守和不爭的出塵逸遠﹔另一方面,多次自外向內的移民大潮,如同動力之源,令貴州人不斷跨越千山,於國家興亡之際拼搏奮起,成為文化生發的無限動力。

加榜梯田上“天人合一”的貴州村寨。傅鼎攝

從秦漢的“五尺道”“南夷道”、到元代設立“站赤”、明代建立五大驛道、清代開發水陸交通,再到如今的萬橋飛架,這個山地公園省在不同歷史階段裡,因為道路的逐步開拓,藏在大山褶皺裡的文化寶藏也被逐漸發現,從而燦燦生輝,成就一片人文山水和時光峰巒。

橋梁,開拓了貴州的山地交通。圖為烏江架五橋。貴州省交通運輸廳供圖

由西向東,進擊石器時代

今天畢節、六盤水山地的貴州第一“台階”,以及與其毗鄰的黔西南、黔北一帶,氣候濕潤、喀斯特洞穴眾多,正適合生靈繁衍。貴州最早的文明之光,便是從這裡開始。

舊石器時代的貴州史前文化,比起同時期黃河流域原始文明的繁盛,毫不遜色,由當時最重要的生產工具——打擊石器,可見一斑。

形態豐富的石器與骨器是貴州輝煌史前文化的縮影。九陽制圖

在水城硝灰洞,人們用更方便的 “銳棱砸擊法”砸出許多銳利石片,實現了一次五萬年前的“技術革命”﹔在盤縣大洞內,人們建立了一座修理石器的岩面“工作台”,打破了過去這種技術只是西方同期文化所專有的觀點。時至舊石器時代晚期的興義貓貓洞,已經出土了大量精致打磨的石器與骨器,儼然一處上古時期的山地技術中心……

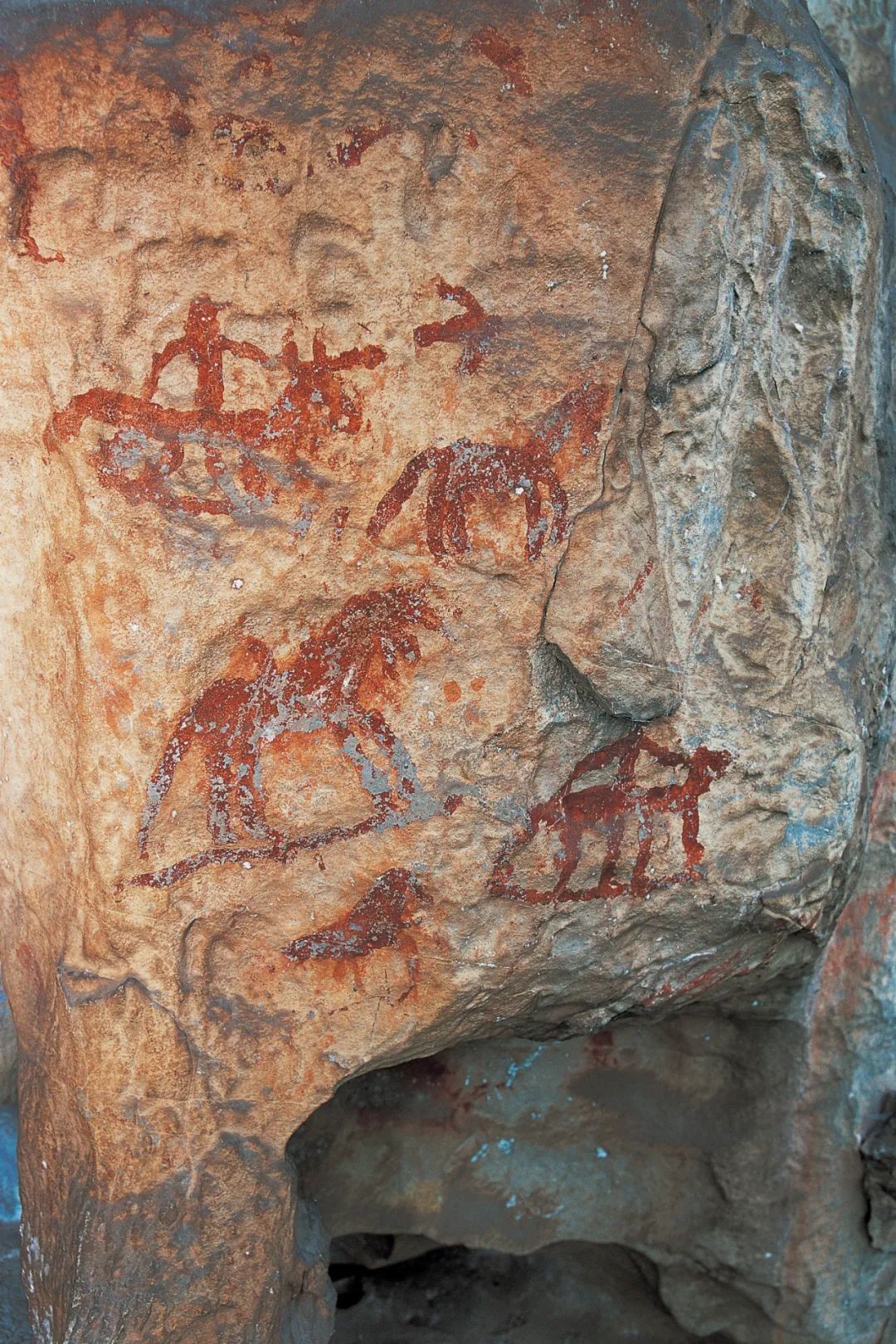

岩畫,是天然的“史書”,圖為有近萬年歷史的貞豐岩畫。盧現藝攝

等到了新石器時代與青銅時代,貴州先民們從高原上的第一“台階”走下,廣泛在北盤江、清水江、烏江、赤水河等江河干流及其支流“逐水而居”。由清水江河床上挖掘的青銅器可見,此時的貴州先民,已經由長江水系與湖湘的文化聚落產生溝通。這,正是先古時期南方文明交流融合的縮影。

貴州西北角,有條西南文化大走廊

時間來到秦漢,在這個華夏奠定基本架構的關鍵時期裡,秦統一六國后的“高速公路網”——馳道分出的毛細血管“五尺道”,以及在漢代由四川宜賓南下畢節的“南夷道”,進入到貴州西部高原山地的第一“台階”,並沿山勢彌散。於是黔北、黔西北與黔西南一線,成為了此時貴州文化舞台的主角。

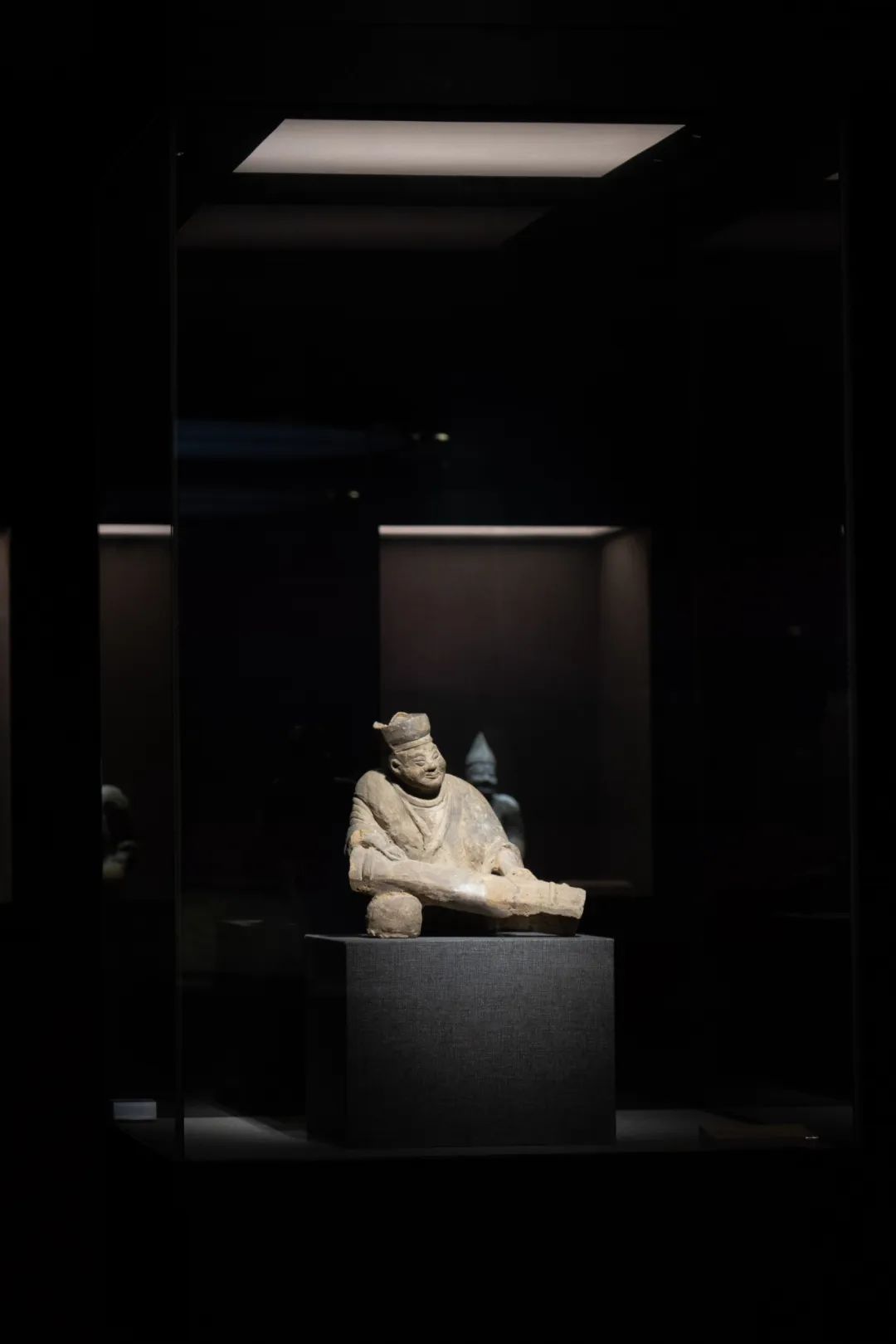

“套頭葬”銅釜,赫章可樂羅德成地出土,現藏於貴州省博物館。盧現藝攝

“西南夷君長以什數,夜郎最大”,在司馬遷的筆下,因中原王朝對中國南方的開拓,雲貴高原上的夜郎古國與西漢相遇,這是貴州區域第一次大規模與中原產生溝通——我們仍可由今日赫章可樂遺址裡的神秘“套頭葬”、普安銅鼓山上風姿凜凜,紋樣特異的青銅刀劍等文物,遙想當年夜郎古國的悠遠、神秘。

赫章可樂遺址發掘的“套頭葬”,這是獨特的西南民族喪葬習俗。貴州省文物考古研究所供圖

此時,貴州的這一文化舞台,正為漢代牂牁郡轄地。漢代“募豪民田南夷”,黔北“漢三賢”名載史冊,漢之一字,自此深深切入黔地。

黔西南出土的撫琴俑,安寧祥和,帶有巴蜀文化元素。陳偉紅攝

盡管牂牁郡的郡治仍是歷史謎題,但由黔西南的興義、安龍等地漢墓群的精美文物,譬如源承巴蜀文化的青銅樹與說唱俑,與嶺南文化、滇文化遙相呼應的羊角銅鈕鐘等,已然可見貴州作為西南文化走廊的雛形。如今作為貴州省博物館“鎮館之寶”的東漢銅車馬,則以其優雅風姿,見証了貴州融入中原文化的最初篇章。

黔北大地

“西南鎖鑰”的文化根骨如何煉成?

此后千年,作為西南通路上的重要節點,貴州在經濟、文化上逐漸積蘊。南宋時,北方馬道斷絕,於是南宋朝廷在西南開設馬市,產自黔西北烏蒙山區的好馬,經由黔中、黔北,便可進入廣西和四川的馬市,投入北方戰事。

茶馬古道,也是一條文化的通路,可見貴州的崇山峻嶺,已然逐漸不再成為文化流通、交融的阻礙。元代在貴州設立“站赤”驛站系統,這是貴州第一次被納入全國的“國道”交通。此時的貴州,已逐漸在國家戰略區位裡嶄露頭角。

六百多年來,貴州陸路交通有了翻天覆地的變化。田東玉制圖

那麼,貴州如何從群山之間的“不爭之地”成為 “國之藩籬”,在華夏舞台上迎來高光時刻?讓我們把時鐘撥回到公元1257年——

這一年,正處於南宋與蒙古戰事的關鍵時期。大婁山的天險重地之間,經營播州(今貴州遵義地區)數百年的楊氏土司,與南宋朝廷合力修建起一座雄關聯綴的堡壘“海龍屯”,亦有播州義士冉氏兄弟遠赴合州(今重慶合川區),筑起釣魚城遙相呼應,意圖依托山勢“以步遏騎”,令西南家鄉固若金湯。

黔北天險海龍屯,是宋元時期的咽喉重地。尹世林攝 / 遵義海龍屯文化遺產管理局供圖

此后,蒙古大軍果然折戟於釣魚城下,不得不迂回襄陽,另覓它路。並未投入使用的海龍屯,作為一處后來榮膺世界文化遺產的重要堡壘,仿若便是貴州地區此時作為西南咽喉的縮影。

修建了海龍屯的播州楊氏土司,相傳是唐代由山西太原入黔。唐代時,中央設置了經制州和羈縻州制度,烏江以南的貴州地域,便主要實行了“地方自治”的羈縻制度,這一兼容並包的特有制度,讓貴州的千山萬水之間,儀制寬鬆,居民生活安定從容。

唐代時,貴州地區烏江以北一帶主要為經制州,以南主要為羈縻州,圖為烏江銅仁段。翁俊華攝

以播州楊氏為代表,此時的貴州,有思州田氏、水東宋氏、水西安氏等眾多地方大族,他們在宋代起,就是受命中央統治地方的羈縻家族,元明時期則逐漸過渡為土司家族。在這種承續千年的“地方自治”裡,貴州以滴水容蓄之力,不斷沉積著自己的底蘊。楊氏土司墓葬群,正是一處此時貴州的文化珍寶。精致的宋瓷與金銀器,墓葬裡線條流暢圓潤的石刻,沉凝著貴州這一段和緩有序的悠悠歲月。

明代金鑲寶五鳳冠,1953年遵義高坪五室墓出土,現藏於貴州省博物館。朱銳攝

而今年的中國十大考古新發現之一——貴州貴安新區大鬆山墓群,更是一部活著的“黔中通史”。2192座墓葬(截至2023年1月),並非是什麼達官顯貴,隻埋藏著一位位普通人層層疊疊的生活。但我們卻能從朴實無華的生活用具,風格迥異的銀飾金妝,有異域風情的寶石玻璃裡,看到從兩晉一直延續到宋元明時期,跨越1400余年,生生不息的族群交融與多彩匯聚。

正在進行考古發掘的大鬆山墓群全景。貴州省文物考古研究所供圖

西南胸腹,如何變成文化熔爐?

六百余年前的貴州建省,如同一把打開山地寶庫的鑰匙。來自中原、江南的軍民,涌入貴陽、安順一帶,以這片相對平緩的貴州高原第二級“台階”為軍屯重地,繁衍生息,走向貴州各處。自此,貴州的中心樞紐被完全激發,其整體人文風貌,已然不是一時一地,一山一河的文化閃爍,而是隨著不斷發展的交通物流,逐漸奔涌全省的文化浪潮。

安順鮑家屯,是至今仍在興旺的屯堡文化村落。吳忠賢攝。

“調北填南”的明軍,大規模修建衛所城及城牆外的堡、屯、寨等軍事堡壘,今天貴州重要城市的分布格局,正為此時奠基。他們六百年駐守遠方,開拓群山的悲宏綿遠,與“大明風華”的種種往事,如今都深藏在貴州特有,中國典型的地方性區域文化——屯堡文化裡。

明代融入貴州的各地軍民留下了豐富的建筑文化遺存。雲山屯雲鷲寺。陸宇堃攝

更重要的是,東承湖廣、中原,西接雲南、廣西的滇黔大道(又稱滇黔楚大道)得以被全面打通。這條通路從湖南西部經由浣水一路向西,為黔中腹地源源不斷輸送養分,帶來人文積澱。譬如被稱為“滇楚鎖鑰、黔東門戶”的雄城鎮遠,正是在這條要道上,迎來中原各地的財糧風物,送去騎象而去的緬甸使節,成為重要的中國歷史文化名城。

鎮遠古城重要的文化通道祝聖橋。張晉銘攝

此后,以貴陽、遵義、畢節、福泉等一處處重鎮為節點,貴州通過官道、驛道、商道等復雜的路網體系,連接周邊諸省。乾隆初年,跨越川、黔、滇的赤水河道鑿通。貴州逐漸由控扼西南的要地,變成人事交匯的西南樞紐,在與中國各地的物質交換和大航海時代的世界物質大流動中,匯聚四方來客,商貿文化“漸比中州”。

黔中腹地的青岩古鎮,是明清以來的軍事、商貿、文化重鎮。徐慶一攝

“川鹽走貴州,秦商聚茅台”,川鹽入黔,四大口岸興盛,其中作為“仁岸”的茅台鎮,自此時以醬酒醇厚香聞世界。以黔酒為領軍,黔東北的茶青、黔東南的杉木、黔西北的漆器、黔北的絲綢……一種種黔地風物走出大山,馳名中國。

214處留存至今的各地會館,作為活著的貴州文化,就見証了明清時期天下商人匯聚貴州的風貌。秦隴的雄渾大氣、巴蜀的飄逸洒脫、荊楚的浪漫瑰麗、江浙的柔婉氣韻,都在貴州交融、沉澱為一處處雕梁畫棟、飛檐翹角。

貴州建筑文化,古今中西無所不包。三門塘劉氏宗祠。王濟文攝

在風物流變之間,貴州,同樣展現了廣納世界的氣度。來自大洋之畔的馬鈴薯與玉米們,滋養了山地民眾,辣椒自東南沿海溯江而上,在貴州最早被食用,此后在中國的飲食文化裡,掀起了一陣“滾滾紅塵”。

今日的貴州文化符號之一銀飾,正是貴州參與到世界物質大流動的縮影。當年黔東南密林裡的參天巨木,經由林木商人之手,成為中華各地煌煌建筑的干梁與骨架。而來自南美的白銀跨越太平洋,也在這一時期,藉由清水江上的杉木貿易網絡,在時代浪潮裡鑄造為苗族同胞的盛裝。

木材、辣椒、醬酒、茶葉,都是聞名中國的貴州風物。清水江木材放排。盧現藝攝

商貿興盛,家園建設,也推動文教積累。王陽明入黔三年,先有龍場悟道,后有“黔中王門”弟子在貴州各處興辦書院,散下文教星火。影響中國、東亞乃至世界的心學,亦是由此發端。

王陽明寫於貴州的《象祠記》是收錄在《古文觀止》裡的經典散文。圖為其名句——“天下無不可化之人“。九陽制圖

明萬歷年間,常年扶持寒士銳意向學的貴州巡撫江東之,在貴山之畔,南明河間的一塊巨石上主持修建了甲秀樓,這座貴陽的重要人文地標,以“科甲挺秀、人才輩出”之寓,在數百年間,見証了貴州如何以當時的“錢賦所出不及江南一大縣”的貧瘠,奮發趕上,涌現出“七百進士,六千舉人”的諸多俊杰之士,以“后發優勢”比肩中原。

甲秀樓,見証了貴州文教興起的歷程。張晉銘攝

商貿興盛,人才勃發,文化積蘊,貴州,即將在近代的百年風雲變幻裡,以一陣文化新風,驚動世間。

百年黔人出大山,黔地人文驚海內

如果說明清之際的貴州文脈是一條逐步壯大的長河,那麼晚清以來貴州文教的厚積薄發,便如同喀斯特瀑布,在“百年未有之大變局”間,激流迸發,遙挂九天。

安順文廟,石柱鏤空雕刻獨步全國。李立洪攝

首先,便是此時貴州人文的興盛。

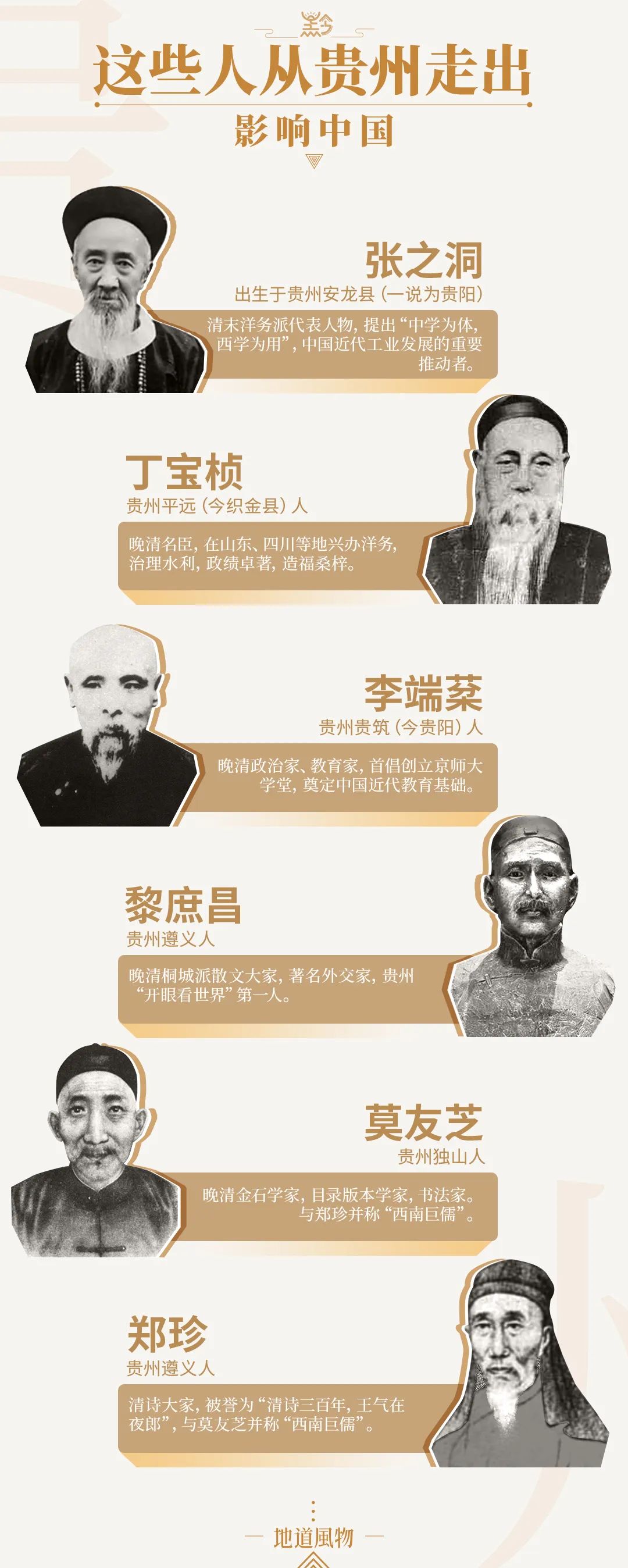

在遵義,小小一個沙灘村就誕生了鄭珍和莫友芝等“西南巨儒”。黔北詩文大家,號稱“清詩三百年,王氣在夜郎”。在興義老城西南隅水井坡山麓,一所筆山書院名列中國近代教育史冊。張之洞、丁寶楨、李端棻、樂嘉藻……貴州人不斷走出家鄉的靈山秀水,在此風雲際會之時,開眼看世界,聲名動中國。

清末民初,貴州涌現出一大批影響中國的人物。九陽制圖

由實業家華之鴻創建的文通書局,開創貴州首次出國溝通技術人員與採辦機器的先河,更與北京、上海等文化重地的重要出版機構,一同位列全國七大書局。抗戰時期,眾多學術名家來到貴州,文通書局順勢延請百余位天下學人成立編委會。竺可楨、茅以升、馮友蘭……一位位聲徹海內外的專家學人,或培育人才,或著書立說,在貴州掀起一陣文化新風。

其次,是貴州在近代工商業發展裡的嶄露頭角。

清溪鐵廠“天字一號”鐵錠。盧現藝攝

人們皆知貴州人張之洞在武漢興辦了漢陽鐵廠。但不為眾人所知的是,在漢陽鐵廠還在籌建的時候,中國人親手生產的“天字一號“鐵錠,已然在中國的第一座近代鋼鐵工廠鎮遠青溪鐵廠落地,為中國的近代工業發展鑄就了一塊重要的基石。

而貴州的紡織、絲綢、釀酒工業,亦在此時紛紛興起,來自茅台鎮的佳釀、都勻的好茶,均在此時為游歷西方諸國的樂嘉藻,帶上了巴拿馬的國際舞台,成就后世貴州茶酒文化的一抹亮色。

浙大西遷時將杭州制茶工藝帶入貴州。圖為遵義湄潭茶工業博物館木制紅碎茶生產線。夏小西攝

而此時黔地黔人上下一體的家國情懷,更是值得感念。每一個近代歷史上的重大節點裡,貴州人的身影都奮勇向前,從未落后!

公車上書,有96名貴州士子聯袂簽名,人數位居全國第二﹔辛亥舉義,貴州是第七個全國成功實現共和革命的省份。抗戰時期,貴州以西南之重的位置,成為承載全國人流物流的大后方。晴隆二十四道拐,是連接東南亞戰事的生命之線。獨山血戰,則挫敗日寇進軍西南的圖謀。

抗戰大后方“生命線”,貴州晴隆二十四道拐。徐世鵬攝

這些歷史節點的重中之重,莫過於1935年的黔北重鎮遵義。遠道而來的紅軍戰士,與貴州軍民一起,在這裡成就了中國歷史上的一次偉大轉折。廣闊的貴州山區,留下豐厚的紅色文化積澱,讓貴州成為“長征國家文化公園”最重要的建設省區之一。

紅軍“四渡赤水“的重要戰場丙安古鎮。熊永紅攝

文化千島是貴州

多山的貴州,自古以來就是諸多民族的聚居地。中華五十六個民族,都在貴州留下自身的印跡,更有18個世居民族在此開拓出獨特居所。山水的縱深,讓貴州成為全國,乃至全世界活態民族文化保存最為豐富多樣的地區。

在貴州,山水有靈境。

312個中國少數民族特色村寨,約佔中國少數民族特色村寨的19%,位居全國第一。在貴州的山川裡走一走,你可以看到天在田中,人行其上,又有苗鄉吊腳樓、侗寨的鼓樓與風雨橋,在雲霧青山裡層層疊疊,正是華夏文明 “天人合一”理念的最好呈現。

小黃村小黃侗寨千人侗族大歌。鄒學軍攝

在貴州,衣飾有千面。

對於貴州民族同胞,衣飾正是活著的史詩。一件節日盛裝,可飾有山川大地、日月江河。就連衣袖上的山形回紋,也訴說著漫漫遷徙的過往與來路。

貴州民族服飾紋樣多彩,技法多元。據統計,僅苗族服飾就有百種以上。苗疆故事民族服飾博物館曾麗供圖

譬如貴州的第一大少數民族苗族,盡管共唱同一首遷徙史詩,語言、儀式多有相似,衣冠錦繡,卻衍生出無數可能。黔東南的苗族多高腰衣、高腳褲,清爽干練,而安順、六枝等地的苗族多身著紋繡精美的長衣長褲,威寧、赫章等地的苗族,則又披著紋路古奧的氈毯,多了幾分高原山地的神秘曠遠。

銀飾,貴州民族文化最璀璨的符號之一。左上貴州畫報供圖﹔右上潘軍翔攝﹔左下盧現藝攝﹔右下李貴雲攝

在貴州,處處有佳節。

據統計,貴州的傳統民族節日有1046次(處),萬人以上參與的大型節慶有二百多次(處),可稱是中國最生機勃勃的節日海洋。

白族火把節。張從文攝

正所謂“大節三六九,小節天天有”,在貴州,春有“三月三”,夏有“六月六”,等到秋冬時節,豐收慶典更是接連不斷。貴州佳節,仍在不斷生發出新的活力。譬如“逢節必比賽”的村BA、村超,數萬觀眾一聲呼喝,籃球、足球等世界級運動便在貴州的山野之間沸騰。

根植大地,源於生活,貴州的文化能量,早已在數千年的奔涌中不可小覷,古老的傳承和時代的呼聲,依然在這片土地上飛速地激蕩、融合。

姊妹節。尹剛攝

貴州文化高原,當驚世界殊!

貴州,已然今非昔比。在125.8萬座山頭間,近兩萬座橋梁拔地而起,將“山地公園”變為“高速平原“。西南綜合交通樞紐,西部陸海新通道的重要節點,以及成渝都市圈、粵港澳大灣區、長江經濟帶的交匯之所,一個個貴州的新稱號,無不昭顯著這片高原熱土的未來可期。

跨越天塹的北盤江特大橋。曹經建攝

何為貴?有人說,從字形上看,“貴”恰好為“中國的一個寶貝”。沒錯,深藏千山之中的貴州文化珍寶,是時候被打開了!

所以,貴州文化的魅力何在?

她悠遠,是地球數億年的生命長歌,是綠水青山的生態“高地”﹔

她浩大,是五千年間人與山水的共相唱和,是六百年的高舉奮揚,知行合一﹔

她熱烈,是萬人奔躍的時代鼓點,是萬橋飛架的山地傳奇﹔

她深切,是令人流連的生命家園,是詩意棲居的心靈故鄉。

西南人文之勝梵淨山,是生態寶島,也是文化秘境。楊艦攝

時光鑄就峰巒,山水化作華章,這,就是貴州!

來源:地道風物

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量