贵州理工学院矿业工程学院:“三协同”“两融合” 着力培养高素质应用型人才

贵州理工学院矿业工程学院始建于2013年,现设有安全工程、采矿工程、智能采矿工程三个专业,其中安全工程和采矿工程两个专业先后获批为国家“双万计划”省级一流专业建设点,安全工程专业被列为省级专业综合改革试点专业,智能采矿工程专业为教育部新备案的新工科专业。

矿业工程学院现有专任教师33人,其中正高级职称6人,占比18.2%,副高级职称17人,占比51.5%;具有博士学位教师28人,占比达84.8%,硕士学位教师5人,占比15.2%。多名教师分获贵州省五一劳动奖章、贵州省教学名师、贵州省省管专家、第一届贵州优秀科技个人、贵州省青年科技奖、全国煤炭青年科技奖、全国煤炭科技创新人才、贵州省优秀青年科技人才。

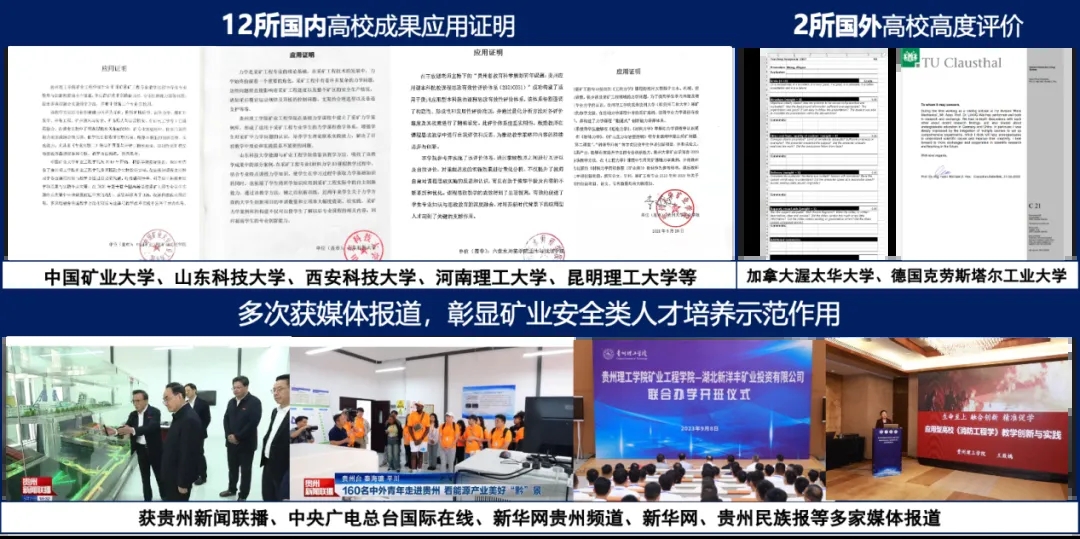

矿业安全类人才培养示范效果逐步显现。

校企融合、校校合作,“三维协同”培养高素质应用型人才

学院教学团队紧紧围绕贵州省“六大产业基地”重大战略,针对贵州煤矿行业高风险特点,发挥校企融合、校校合作的优势,提出“思专协同、科专协同、创专协同”三维协同的人才培养理念,致力于培养能够胜任现代矿山安全的高素质应用型人才,助力“富矿精开”。

在“思专协同”方面,围绕“红色矿山”精神和“绿色发展”理念,形成理论课程红色资源、“井下武工队”实践平台、校企双导师协同育人、“矿业精神”文化四轴共育的课程思政育人体系,培养学生“争做矿业‘生力军’、井下‘武工队’,研究真问题、护航大安全”的使命感。

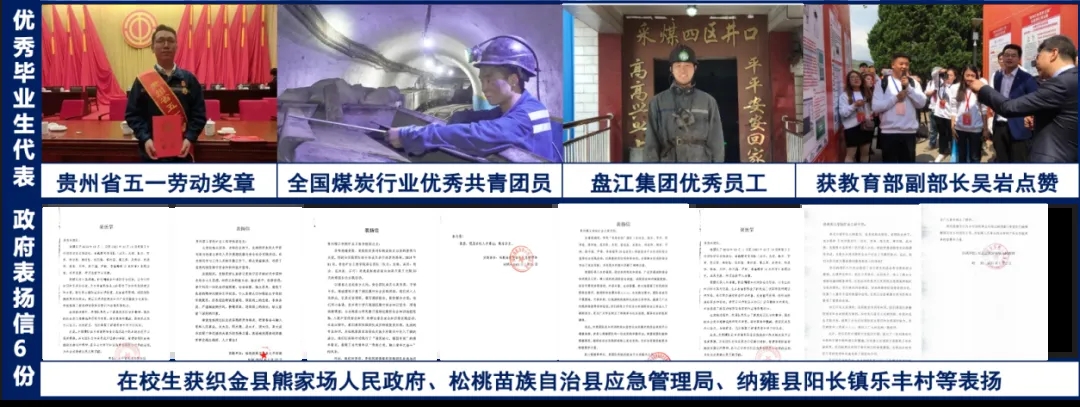

立德树人成效显著。

在“科专协同”方面,构建“人才引领、成果转化、联合育人”的“三高”人才培养路径。通过高层次科研人才引领组建本科生科研团队,指导学生第一发明人授权专利40项;通过高水平科研成果(7项国家科技奖项、5项省级科技奖项、9项国家级和32项省级项目)转化,创立了课程体系、教学环境和评价体系“三位一体”的人才培养实施途径;通过与高水平高校南京工业大学联合育人,共同指导学生实际参与科研项目。

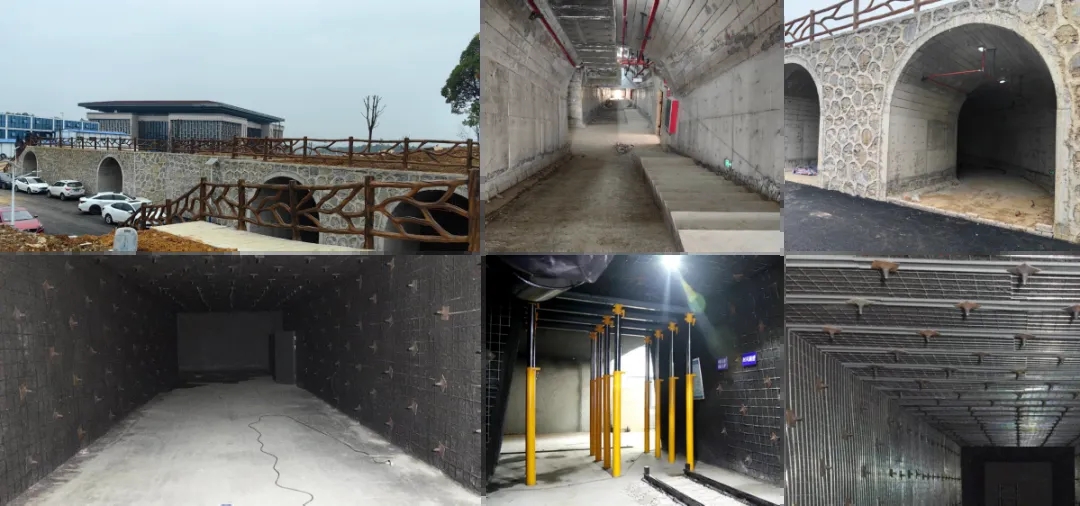

在“创专协同”方面,打造实践型教师团队,创立递进式创新实践教学“四平台”。分层次搭建了基础实验平台、省级教学实践平台、科研创新平台和校企政共建平台;耗资3375万元打造校内仿真模拟矿井;引进8家优质企业激励创新实践,实现了矿业安全类人才全方位多口径专业化、实践化的创新培养。

“四层面、八要素、两融合”,构建专业创新人才培养体系

学院以智能采矿工程专业和采矿工程专业为重点,结合学校定位和办学传统,不断深化创新创业教育改革,力求扭转学生中普遍存在的“采矿就是挖煤”的顽固、陈旧观念,引导学生树立采矿是一门学科的思想,从“顶层设计、条件保障、教学实施、专创训练”四个层面出发,凝练出专创教育改革的“八个要素”,将创新教育与专业教育深度融合,形成“四层面、八要素、两融合”的专业创新人才培养体系,并通过课程、实践、成果三个方面的融合,推进创新人才培养体系实践。

课程融合。例如,传统基础力学教材中没有采矿案例,难以有效衔接后续专业力学课程,学院教学团队将采矿力学案例应用于基础课程,专业课程中应用基础力学知识,并通过创新项目与毕业设计等培养学生解决采矿工程中安全问题的能力,全过程贯穿“安全第一、生命至上”的课程思政元素,形成“融通式”力学创新能力培养课程体系。

建设中的校内仿真模拟矿井。

实践融合。7门专业课程融合形成3个实验库,设计12个综合实验项目,实现多课程实验融合教学。

成果融合。以项目、竞赛为驱动,以论文、专利为产出,开展第二课堂与“科研导师制”,围绕贵州“四新”“四化”中新型工业化存在的焦点问题,促使学生产出以采矿为主,融合安全、岩土、信息化、自动化、智能化等多学科领域的优质成果。学生历年来成果与专业相关度达70.4%,融合其他学科成果达63.4%。

学院多项教学成果得到多家媒体报道;荣获贵州省教学成果奖特等奖1项、二等奖1项,其中《“三维协同”矿业安全类应用型人才培养的探索与实践》项目获贵州省高等教育教学成果特等奖;《矿山压力与岩层控制》获省级一流课程,《消防工程》《旅行安全与旅游文化》获省级“金课”;采矿工程实践教学平台获批省一流平台(培育)。

学院在校学生以及毕业生勇于实践、积极进取,活跃在社会实践以及工作岗位上,涌现出一批优秀先进典型,得到各界广泛认同。(图/文 贵州理工学院矿业工程学院)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量