把何其芳研究推向新高度

——貴州師范大學周思輝教授的何其芳文學道路研究

近年來,學界對於何其芳的研究已經有很多成果了,僅學術論文就多達五六百篇,還不包括數十篇學位論文﹔至於研究何其芳的學術專著以及何其芳傳記,筆者粗略統計也有好幾種﹔此外,全國性的何其芳學術研討會也已開過好幾次,在何其芳的家鄉四川萬縣,還成立了何其芳研究會,會刊也已出了若干期。

據了解,貴州師范大學周思輝教授的這部《從“夢中的道路”到“革命的路”——何其芳文學道路研究》,仍有一種沉甸甸的厚重感。周思輝教授視野的開闊,研究的深入,史料的翔實,細節的豐富,分析的透辟,讓人印象深刻。

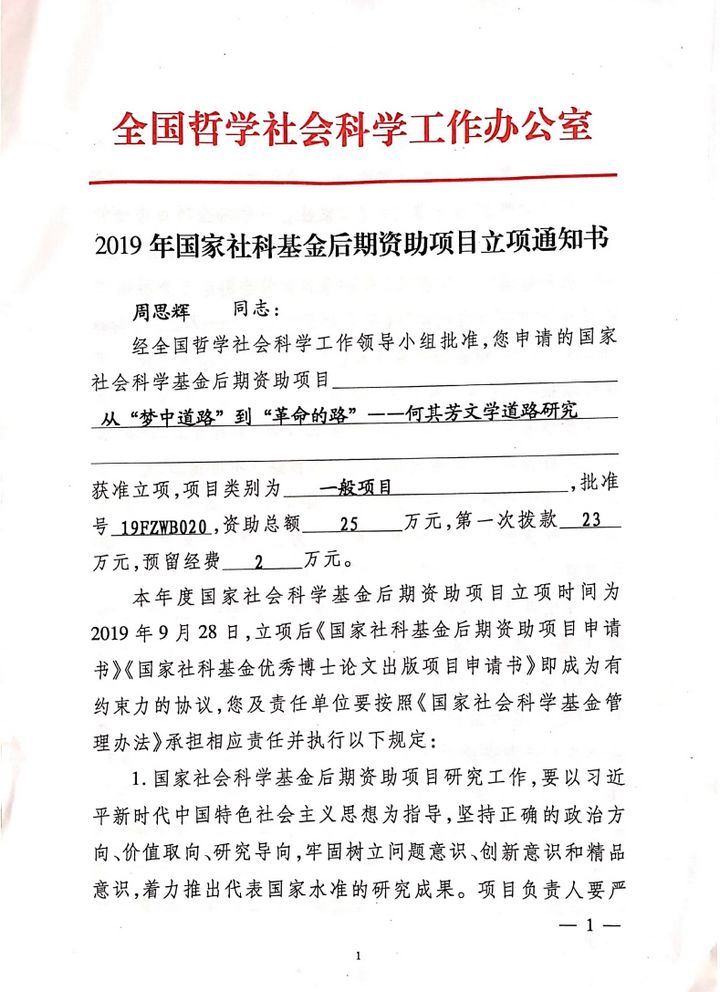

國家社科基金給予立項。受訪者供圖

這是一部綜合性研究、全面評價何其芳一生文學追求與文學成就的學術專著。全書十二章,不包括緒論,差不多有50萬字,拿在手裡的很厚重。前六章從何其芳的新月時期、京派時期,一直寫到延安時期。這是何其芳文學道路最重要的歷史階段。因為這一階段已有相當多的研究成果,而且研究也比較深入,要有新發現,要寫出新意殊為不易。但這一歷史階段在何其芳的文學道路上又特別重要,因此也是思輝的研究用力最深入、也最見功力的部分。后六章大體是對何其芳1949年以后文學活動的全面深入研究,包括后期的現代詩、古體詩、散文、譯詩、文藝批評等。其中第十一章又對何其芳最重要的作品《預言》又作了深入地回顧性、總結性、探索性研究。總體的輪廓可謂“其芳可以採,其清可以濯”(語出王陽明:《悟真錄》之四)。

據悉,何其芳新月時期和京派時期的詩作是思輝研究的起點,也是難點和重點。眾所周知,何其芳青年時期的思想與藝術追求有著虛幻的、唯美的特點,解讀這一時期青年何其芳詩作有一定的難度。一般的文學史對此僅一帶而過。而周思輝正是從這裡入手,依賴翔實的史料和豐富的細節,對青年何其芳的思想的藝術作了深入的分析。愛情、青春、夢是分析的重點,尤以對夢的闡釋較為深入和細致。周思輝教授的這部分論述,對當前這一階段的何其芳研究是一個不可多得補充。

經過新月時期的磨煉,思輝認為京派時期是何其芳的成名時期。思輝用的是“成名時期”而不是“成熟時期”,這是有見地的。因為此時時代的苦悶和個人的苦悶還在困擾著何其芳,比如他與另一位青年詩人畢奐午就還在相互鼓勵,摸索著前行。同時,思輝也發現,京派時期的何其芳已開始從刻意遠離現實、遠離政治轉向了對現實的關懷。並認為《雲》這首詩是何其芳思想轉變的一個宣言。這是一個重要的觀點,是思輝的一個新發現,也是一種大膽的推論。事實上,何其芳思想藝術的轉變是一個漫長的過程,我們過去的階段性劃分,極容易忽略其過程的復雜,而周思輝的研究注意到了其中的若干細節,他以翔實的史料、資料為依據,作了令人信服的分析。思輝教授認為:1936年何其芳在山東萊陽寫詩的時候,思想已開始發生變化,這種變化即是由刻意“畫夢”轉向“關心人間的事”。但是,思輝也指出,此時的何其芳雖然思想已經發生了變化,但在詩歌藝術上卻還是雕琢的、精致的、唯美的。思輝認為這也體現了何其芳自身的矛盾性和復雜性。可以說,周思輝對何其芳新月時期、京派時期思想和藝術的研究有著自己獨特的分析,他的見解總是不落窠臼,論述中時見新意,這是非常難得的。

“何其芳文學道路研究”,這是周思輝教授全書研究的重點。與過去的研究相比,思輝的一個最重要的發現,便是何其芳無論思想還是藝術的進步,並不像已有的文學史所描述的那樣,是一個線性的、一直前行並且上升的過程,而是充滿了矛盾,其過程有猶疑、反復,甚至思想進步了,而藝術上對精致的唯美主義也還有種種難舍難分。這在“新我”與“舊我”的矛盾、延安文藝座談會之后的思想轉變,以及延安文藝座談會之后的創作諸章中,都有詳盡的分析。

事實上,關於何其芳研究,在為數不少的研究中,有一個人們耳熟能詳的熱點話題,即所謂“何其芳現象”,一般認為到延安之前和到延安之后,何其芳有一個思想和藝術的巨大轉變,而轉變的結果,是思想的進步和藝術的退步。周思輝教授認為這樣的結論其實並不為何其芳認可,他令人信服地指出:何其芳思想和藝術道路上一直存在著內在邏輯的矛盾,依賴詳實的材料,周思輝教授的分析可謂細致入微,打破了非進即退的二元對立思維模式。而即便是思想的進步,思輝教授也認為不僅發生得很早,而且教程復雜,在新月時期、京派時期就有跡可尋。到了延安時期,所謂思想的進步對何其芳而言也並不意味著對過去的全盤否定。思輝教授的研究,對何其芳思想藝術的這種內在聯系,分析得特別細致,且時見新意。

說到何其芳思想的進步,一個非常重要的事實是何其芳一度撇開了詩歌散文創作,而去致力於報告文學創作。對此,周思輝在他專著的第四和第六兩章有專門的分析,這是過去的何其芳研究較少涉及的領域。周思輝認為,何其芳“專心寫報告文學的企圖”是受了抗日救亡運動的影響,這在當時是一股時代潮流。1938年他與卞之琳、沙汀一起奔赴延安,三人的目的就是要到前線去收集創作報告文學的素材。此時的何其芳不僅不願意將自己早期的《畫夢錄》借給學生,他甚至說:“我倒有一點厭棄自己的精致”。有意思的是,有關何其芳轉向報告文學創作這一節,周思輝是結合著何其芳對沈宗澂論著的不認同來展開的,尤其沈宗澂對何其芳創作轉向的論述,何其芳並不買賬。同時,思輝教授也對何其芳的報告文學的代表作之一《我歌唱延安》作了精彩的分析。

周思輝教授的《從“夢中的道路”到“革命的路”——何其芳文學道路研究》還有一個視角容易被忽略,那便是對何其芳戲劇創作的考察。何其芳最引人注目的成就當然是詩歌和散文,但鮮為人知的是他也曾涉足戲劇創作。1933年寫於北平的《夏夜》便是何其芳一生唯一的一次戲劇創作。周思輝旗幟鮮明地提出:“《夏夜》這部戲劇研究界向來是作為詩歌《預言》的放大版,而忽略了其本身的魅力與價值。何其芳一生的創作涉及文學文體的各個方面,詩歌、散文、小說、報告文學、戲劇等方面,《夏夜》正是作為何其芳整個創作中的一環而不可或缺。它不是《預言》的放大版,也不是詩歌《夏夜》的注釋,而是一部富有何其芳獨語特色的獨幕劇”。對於戲劇,何其芳有著獨特的認識,他認為戲劇沖突和對話技巧是戲劇成功的關鍵。周思輝援引一位澳大利亞學者的話說:獨幕劇《夏夜》取法於梅特林克和霍普特曼,愛情的糾葛近於霍普特曼的《寂靜的人們》,而對話或內心獨白中詩一般的迷離,則直接模仿梅特林克。而即使如此,何其芳仍認為戲劇是“難以掌握的藝術形式”。這樣的分析在過去的何其芳研究中其實並不多見,是一個比較生僻的領域,思輝的分析論述,確實為我們開啟了何其芳研究的一條新路。

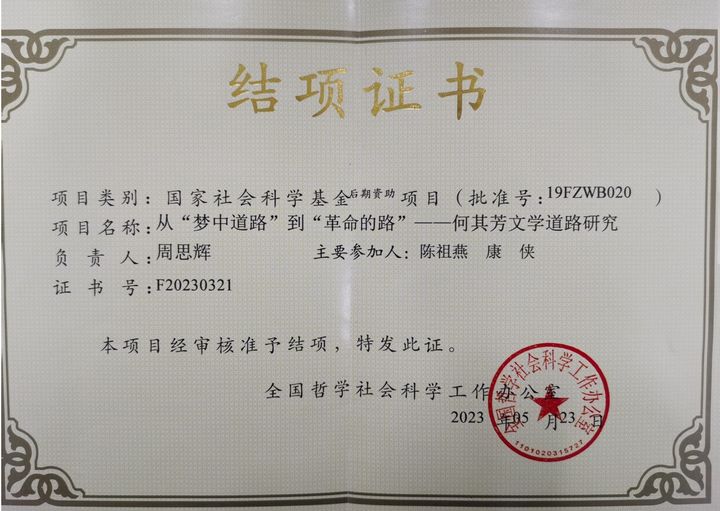

結項証書。受訪者供圖

全面、系統、完整,這是周思輝教授的《從“夢中的道路”到“革命的路”——何其芳文學道路研究》的特點。而更重要的是,思輝教授在研究中並不因襲成見,他總是想在研究中變換角度,並有所發現、有所創新、有所提高,從而提出新的見解。對1949年以前何其芳文學道路的研究是這樣,對1949年以后何其芳的研究也是這樣。在周思輝教授的何其芳研究中,1949年以后的內容大體佔了一半的篇幅。涉及中華人民共和國成立后何其芳的現代詩創作、古體詩創作、散文的編造、譯詩之路、文藝批評等。其中另辟一章,專門研究《預言》的隱微修訂與何其芳文學道路的轉型,這也是一種新穎的視角。

據思輝教授的研究,何其芳在中華人民共和國成立后的詩作,主要收在《何其芳詩稿(1952-1977)》中。思輝教授的專著對中華人民共和國成立后何其芳古體詩作的系統研究,是過去的何其芳研究較少涉及的領域,而思輝教授把此類詩作看作是1963年開始何其芳創作的第三個高峰期,並認為這個高峰期的出現,“與何其芳在詩歌形式上的轉變、對於唯美主義創作思想的堅守以及在當時的政治文化環境的影響下郁郁不得志的苦悶都有很大關聯”。首先,思輝教授對1963年以后何其芳的古體詩創作進行了細致的梳理,並結合當時的政治形勢及作者的心境,對其中較有代表性的作品進行了解讀(比如1964年的《效杜甫戲為六絕句》中的第四首和第六首),其次,將何其芳1963年至1977年的古體詩分作兩個階段,結合當時的政治形勢、社會環境及詩人的心境等,作了概括性的介紹與描述,其中包括何其芳生前未發表的作品。最后,則是對何其芳古體詩創作背后的信仰與堅守,何其芳古體詩創作的思想與藝術成就系統地分析與評價,在此基礎上,思輝認為這批古體詩作既有對公共話語、宏大抒情的應和,也有唯美主義的堅守。這樣的研究過去很少見,可看作是填補了何其芳研究的一個空白。

關於中華人民共和國成立后何其芳散文的選編以及晚年的譯詩之路,也是數十年來的何其芳研究涉及不多的領域,而周思輝教授用了整整兩章的篇幅,對何其芳在這個領域的工作進行了系統地梳理、介紹和研究。

由何其芳自己編寫的《散文選集》出版於1957年,都是作者1933年至1946年的舊作。這本散文集最值得關注的,一是篇目的選擇,二是何其芳為這個選本作的《序言》。思輝教授認為,這個《序言》中的一段話后來成為“何其芳現象”的一種詮釋與依據,“有幾個細節要注意:一是這本散文集編選與出版時的背景,即當時正在提倡‘雙百’方針,整個文學語境相對寬鬆,所以,何其芳無論是選作品入集子,還是作序言,更多的時候可以表露內心一部分真實的想法。二是他提到‘思想上進步’‘藝術上退步’應指的是散文、雜文創作,並沒有提到他非常擅長的詩歌,原因也很簡單,1942年延安文藝座談會之后他幾乎停止了詩歌創作,即使新中國成立初期寫的《回答》也遭受非議,所以他寫這部散文集序言的1956年9月,干脆就不提詩歌以及其他文體創作的事。三是這段話體現了他選編散文的困難”。所以,對何其芳的這本《散文選集》,思輝教授的研究主要集中在所選篇目的內容與特點上。另外,對這本《散文選集》出版后的影響也有獨到的分析。

對於何其芳的譯詩,思輝教授梳理得非常全面和細致,對譯詩的基本情況有系統的介紹,另外,對譯詩的思想內容和藝術特色也有詳盡的分析。其中最值得關注的,是思輝教授結合何其芳自身的心路歷程對譯詩所作的解讀。如“譯詩中的精神還鄉”“還原原詩的情感態度”等,都是極有特色章節。

無論1949年之前還是1949年之后,作者總是要在宏觀把握、微觀透視的基礎上,對何其芳文學道路的曲折過程做出獨特的分析。“見微知著”或者說“於細微處見精深”,這是周思輝教授難得的學術追求。(杜國景)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量