“印象畫派在貴州”畫展在貴陽開展

這是一次“山裡山外”的交流,也是了解貴州美術現象不得不看的展。

8月30日,“印象畫派在貴州”畫展在鐵建城內的貴陽國際時尚發布中心一樓開展,而就在該中心負一樓,“印象莫奈——時光映跡藝術展”也將延期至9月30日。

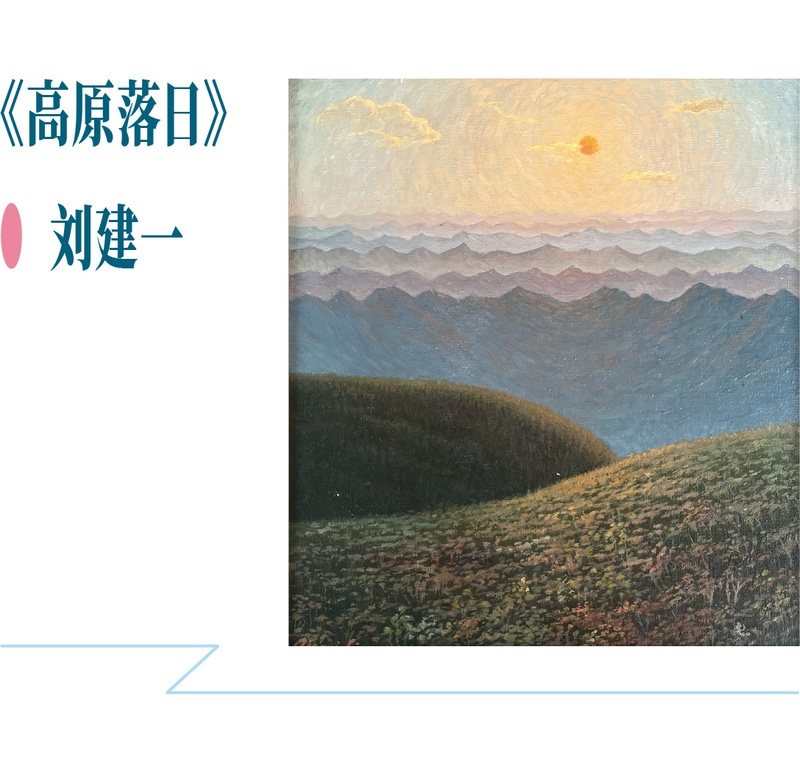

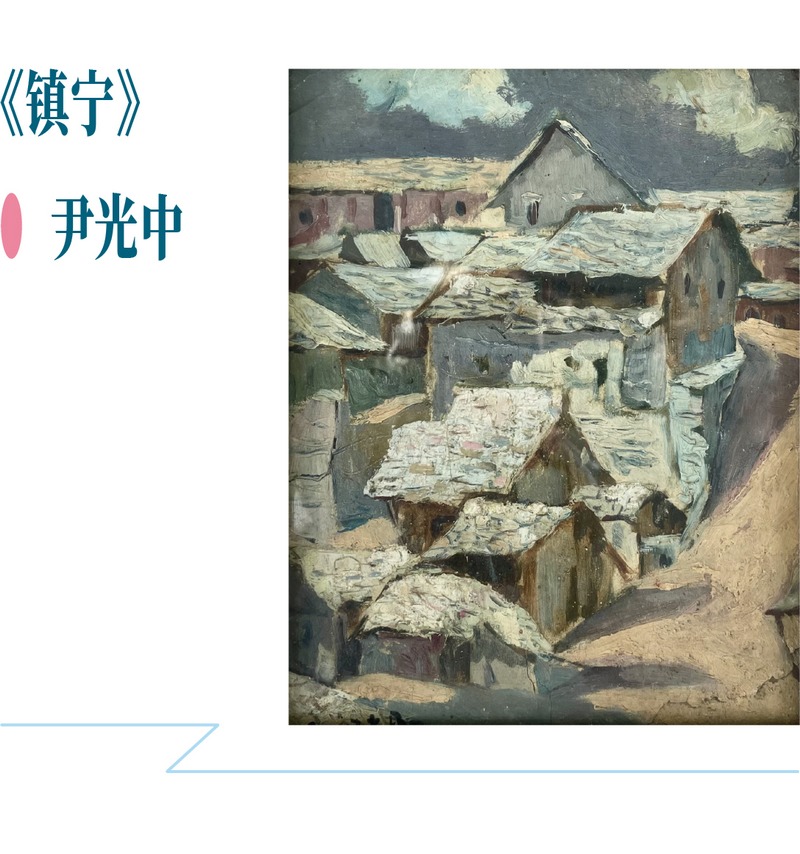

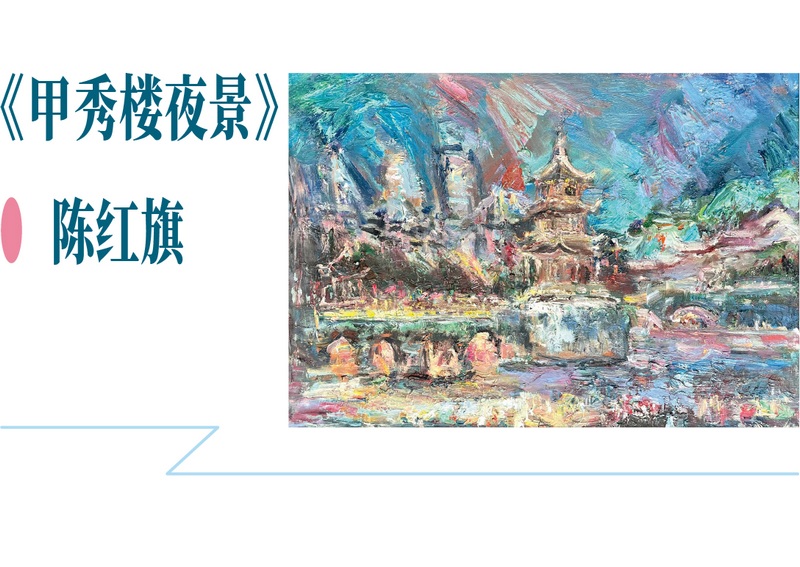

在一個文化空間,可暢享兩場藝術盛宴。“印象貴州”與“印象莫奈”的不期而遇吸引了眾多藝術愛好者前往一飽眼福。在“印象畫派在貴州”展覽現場,貴州名家劉建一的《高原落日》、尹光中的《鎮寧》、陳紅旗的《甲秀樓夜景》、廖國鬆的《靜物》、曾希聖的《梔子花》等作品,更是吸引了眾多藝術愛好者駐足品鑒。

展覽現場。

“這不僅僅是一次‘展中展’,更是一次中西文化交流的‘藝術實驗’。”展會相關負責人表示,本次畫展在很短的時間內,征集到了70多位貴州藝術家所創作的100多幅作品參展。參展人數和作品數量在貴州藝術史上頗為罕見。參展藝術家年齡跨度大,從20出頭到80高齡,代表和展現了三代貴州藝術家在“印象畫派”領域的實踐。

印象主義畫派的貴州實踐

“發端於法國的印象畫派在現代藝術的發展中具有裡程碑意義。在改革開放之初,中國藝術家突破了單一的審美觀,他們對外光色彩的藝術實踐,形式美的探索所形成的新藝術思潮對中國藝術觀念和方法的建構,發揮了巨大的作用。”在開幕致辭中,亞太動漫協會秘書長、貴州省經濟文化促進會會長王六一梳理了印象派在中國的發展史。

他認為,印象畫派在貴州的藝術實踐,成為了“貴州美術現象”的重要組成部分,“為了體現貴州藝術家在長達半個世紀的歲月中怎樣採用和借鑒印象派方法創作本土風景、靜物、人物肖像等作品,我們策劃了印象畫派在貴州畫展。”

展覽現場。

作為畫展的主辦方之一,中國鐵建地產貴州公司黨委書記、董事長侯思軍在發言中提到,今年的4月30日“印象莫奈——時光映跡藝術展”開幕時,在各位藝術家朋友的支持下,貴陽國際時尚發布中心藝術家委員會成立。

“4個月來,我們共同努力,把發布中心打造成為一個開放、包容的公共藝術空間,共同致力於讓藝術融入生活。”侯思軍說,在莫奈展期間,很多藝術家抽出時間,來到這裡客串講解員,不僅為今年的中法文化藝術交流作出了貢獻,還為市民搭建一座通往文化與藝術的橋梁。“印象畫派在貴州”畫展,有幸組織到這麼多的作品,不只是貴州藝術家群體風採的絢麗綻放,更是過去4個月以來的成果展示。

在開展儀式的“名家暢聊文化沙龍”環節,王六一與中國文促會版畫院副院長、中國國家畫院研究員、貴州版畫學會會長曹瓊德,貴州省對外文化交流協會會長何京,著名美術批評家、四川美術學院教授王林、尚院藝術博物館館長、洪江國際藝術村創始人、著名當代藝術家李向明,著名油畫家、本次展覽藝術顧問曾希聖,著名藝術家、本次展覽藝術顧問陳紅旗,以“印象派在貴州的發展和影響”為主要內容,為觀眾們分享了許多精彩的故事。

他們走出畫室刻畫“真實”

在與觀眾共同賞析畫作環節,作為本次畫展的策劃者之一,王六一為觀眾分析了貴州藝術家是如何借鑒發展印象派風格的。

現場沙龍。

他認為,作為西方現代主義藝術重要組成部分的印象派和后印象派,本身具有邏輯清晰的“線型”流變軌跡。中國藝術家對現代藝術和印象畫派的研習、吸取和本土化轉型,為我所用、自主革新的拿來主義,卻有著非線性的實踐與探索。

貴州藝術家秉承印象派畫家的傳統,他們走出畫室,深入原野、鄉村、街頭寫生,力求真實地刻畫自然,刻畫在變動不居的光照條件下的景物的“真實”。貴州的藝術家們還憑借自身的藝術稟賦與本土特色,在吸收印象畫派的技法的同時,強調主觀感受的再創造。他們還注重色彩的對比關系、體積感及裝飾性等,“兼收並蓄”,自成一派。

具體地追溯貴州藝術家對印象派方法的研習創作實踐,可以看到,得益於豐富的地域自然環境潛移默化的作用,藝術家們對西部貴州的自然風光具有深切的感悟,敏感捕獲貴州高原的風物形貌特別是本土“專屬”的光線和色彩,形成了具有地域特征和藝術家個體體驗特色的陽光、外光色彩類型。

“印象派技法,已經成為了全世界都能接收的藝術語言。貴州藝術家們用這種西方技法描繪本土地域特色,展現了貴州近幾十年,特別是改革開放以來的發展軌跡。”王六一說。

本次展出的作品范式跨度廣,從肖像到風景,從寫實到寫意到表現,可謂林林總總,氣象萬千。在他們的作品中,觀眾可以深切感受到藝術家們靈活融匯中國傳統文化的寫意與象征性,在色彩構成、語言修辭、媒介造型、筆觸抒寫上對畫面的嫻熟把握。他們通過作品抒發情感,表達了對自然的熱愛與對鄉土的眷戀之情。

畫家筆下的光影世界

本次展出的100多幅作品,時間跨度長達60年,有描繪貴州山水和建筑的、也有還原人物場景的、還有專注於靜物刻畫的,內容和題材非常豐富。

這幅畫創作於1974年,描繪了50年前貴州烏蒙山區的落日景象。畫面中,層層疊疊的山,籠罩在夕陽柔和的光線下。

同樣是描繪家鄉的太陽,莫奈的《日出·印象》創作於1872年,而劉建一的《高原落日》誕生於100多年之后。它們同樣都給人們留下了深刻的印象。與《日出·印象》注重“感覺”而非“細節”不同,這幅畫有較為清晰的輪廓線,將貴州高原風貌真實還原於畫紙之上。

劉建一是“貴陽五青年”畫展的策展人之一,如今已經定居海外。為了本次展覽,他特意將這幅畫從美國空運到貴陽。跨越50年的歷史長河,《高原落日》帶給人們的震撼,一如往昔。

作品賞析。

與法國印象派畫家一樣,貴州也有很多熱愛戶外寫生,喜歡追逐光影的畫家。尹光中就是貴州早期前衛藝術家的代表,他的畫作根植於貴州,藝術化地展現著這片土地的山水人文。

1968年,尹光中在來到鎮寧的一個鄉村,用畫筆記錄下了當地的民間建筑。排列錯落有致的石板房,在陽光下呈現出銀灰色。即便跨越了50多年,人們依然能夠體會到畫面中的空間感、縱深感,依然能夠沉浸於寧靜的鄉間生活中。

作品賞析。

在貴陽長大的陳紅旗,從14歲開始學畫畫時,就開始畫甲秀樓。半個世紀的光陰倏忽而去,已成為貴州省油畫藝術研究會副秘書長的他,早已記不清畫了多少幅以甲秀樓為主題的畫作。這幅《甲秀樓夜景》,他畫了兩次。第一次是2023年的一個晚上。甲秀樓附近,漆黑一片,看不清顏料,也看不清畫布。他借助城市微弱的霓虹,憑借自己對甲秀樓的印象,畫出了大致輪廓。一年之后的一個晚上,他再次帶著這張畫來到南明河畔二次創作,將細節填充完整。這是一幅具有現代性的畫作,畫面中色彩的沖擊感,讓甲秀樓融入了作者的情感,呈現出流光溢彩的唯美感。

作品賞析。

貴州藝術圈子裡,有一位“資深玩家”——廖國鬆。他喜歡畫畫、寫詩、寫作,在每一個領域,都有傲人的成績。這幅以兩個蘋果和一個罐子為主角的《靜物》,與西方后印象派的創作風格有幾分相似。色彩的對比、光影的處理、幾何圖形的剖析,都極其精准和深刻。畫面不僅僅在描繪蘋果、罐子和光線,創作者是通過客觀靜物表達主觀意識和情感。

當象征著純潔美好的梔子花與妙齡女子同框,當明媚的光線洒在女子身上,花朵的芬芳似乎透過畫布彌散開來,讓每一位觀眾如沐春風。

這是貴州大學藝術學院教授、貴州籍畫家曾希聖送給友人伴侶的一幅畫。與莫奈一樣,曾希聖也是一位“追光者”。畫面中清晰的明暗對比色調,足以窺見創作者對光源、光線、光影的“拿捏”,造詣頗深。

時光漸漸老去,當畫面中的女子再次欣賞此畫,一定能跨越時空,回到如星辰般閃耀的花樣年華。(文/陶陶 圖片由貴陽國際時尚發布中心提供)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量