貴州興鋰:實驗室裡的年輕人

貴州興鋰新能源科技有限公司航拍.姚寧攝

“如果把動力電池比作蓄水池,那麼,‘鋰’想的負極材料就能容納更多的鋰離子,讓水池更深。”

……

6月11日,筆者剛到貴州興鋰新能源科技有限公司研發中心實驗室門口,就聽到室內傳出一陣討論聲。

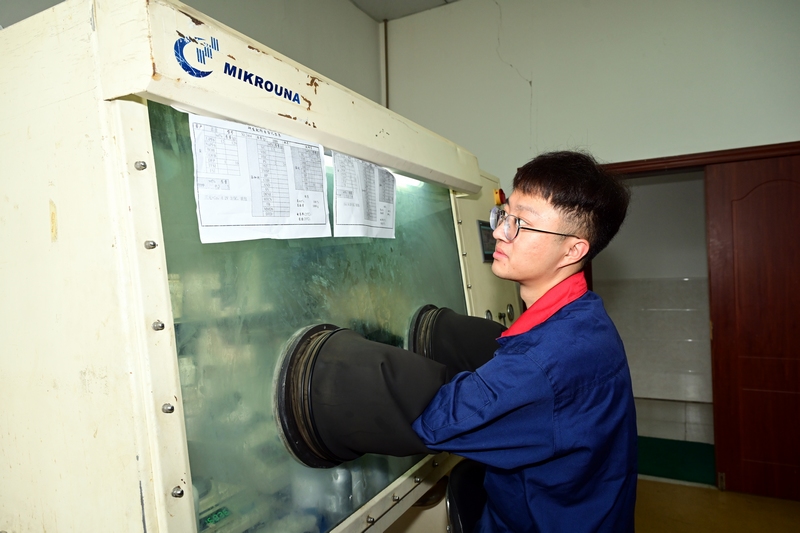

走進實驗室,隻見五六個年輕人正在緊張有序地忙碌著,他們有的在做實驗,有的在記錄數據……一派繁忙的景象。

剛才討論的兩人中,清瘦健朗的是公司技術部主任杜志偉,說話慢條斯理的是技術員潘建輝。

貴州興鋰是一家從事鋰電池電解液研發、生產和銷售的高新技術企業。

生產車間。姚寧攝

“目前,我們是貴州產能最大的鋰電池電解液生產企業。”公司董事長李興濤介紹說,公司於2017年8月入駐位於凱裡市的貴州爐碧經濟開發區,先后投資1.3億元,建成一期4條自動化生產線,年產電解液2萬噸,產品輻射西南地區和泛珠三角區域。

作為異軍突起的新能源產業,貴州興鋰成立之初,面臨技術、效率、成本、市場等諸多挑戰。

如何攻堅克難,走好新能源產業高質量發展之路?

“破解的關鍵,是發展新質生產力,而發展新質生產力的核心要素是科技創新。”李興濤說,公司創建伊始,便將創新理念融入企業發展“基因”。

公司注重產學研結合,巧借“外力”為企業發展添活力。先后與中國礦業大學、深圳清華大學研究院和廣東工業大學等科研院所建立緊密的合作關系,匯聚了眾多經驗豐富的博士、碩士,組建起實力雄厚的研發團隊。

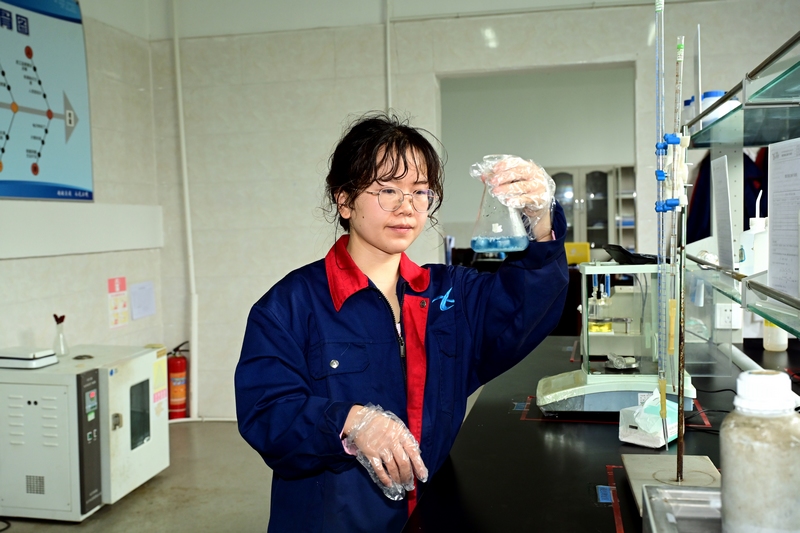

_檢測員正對剛下線的電解液進行最后的檢測。姚寧攝

公司廣納高層次人才,組建自己的研發團隊,搭建自主創新平台,加快推進企業駛入高質量發展快車道。

“我們主攻鋰離子電池正極、負極、電解液、隔膜四大主材研發,成果多次斬獲國際國內大獎……”說起公司取得的科研成果,李興濤如數家珍。

這一項項“硬核”科技成果的背后,凝結著貴州興鋰研發團隊的智慧與汗水。

電解液是鋰離子電池四大關鍵材料之一,被稱為鋰離子電池的“血液”。

2021年初,由李興濤領銜的攻關團隊,開始自主研發一種防脹氣新型鋰電池電解液項目。

該團隊主要由一批“90后”青年科研人員組成,平均年齡30歲,其中不乏博士、碩士等高層次人才。杜志偉、潘建輝、羅道航、雷敏、李兵、張天祥是研發團隊的核心成員。

當時,正值春節臨近,一場風雪過后,凱裡地區氣溫驟降,街上冷清了不少。

但在該公司研發中心實驗室裡,針對新項目的研發,這群年輕人卻討論得熱火朝天。

“大家暢所欲言,各抒己見,爭得面紅耳赤。由於意見不統一,團隊分成了三派。”當時的情景,杜志偉至今記憶猶新。

潘建輝認為,應該從鋰鹽的角度去考慮,提高電解液的抗氧化能力。

雷敏、羅道航建議,可以從添加劑的角度去嘗試,促進鋰鹽溶解。

李兵、張天祥則堅持,最好從溶劑的角度入手,增加碳酸酯類電解液的濃度。

“那就三個方案同時研發。”杜志偉回憶說,由於當時誰也說服不了誰,於是決定根據三個方案最后的實驗數據,來確定研發方向。

為了搶時間,科研隊員們每天“泡”在實驗室裡,加班加點查資料、做實驗。

“每隔兩三天才回家一次,晚上就睡在辦公室的沙發上。”杜志偉說,那是一份難以忘懷的青春記憶,更是一段刻骨銘心的艱辛歷練。

一年后,他們把研發出的電解液,送到鑒定部門進行測試。

當專業測試人員給注入電解液的電池接上電源后,電池慢慢鼓脹起來。

時間一分一秒地過去,正當大家認為實驗取得成功時,隨著“嘭”的一聲響,電池突然爆炸,液體流了一地……

試驗失敗了!

挫折面前,杜志偉和同伴們沒有氣餒。

一次次測試,一遍遍修正……

終於,在歷時兩年半、歷經上百次試驗后,防脹氣新型鋰電池電解液終於研發成功。

喜訊傳來,大家歡呼雀躍,擊掌相慶,沉浸在來之不易的成功喜悅之中。

“那天特別激動,成就感油然而生。”一向低調、沉穩的杜志偉也不禁喜形於色。

今年4月,這項成果獲得國家專利,處於全國領先水平。

_檢測員正對剛下線的電解液進行最后的檢測。姚寧攝

新質生產力激活企業高質量發展新動能,一項項科研成果加快走出實驗室,躍上“生產線”,走向國內外市場。

目前,該公司共獲得知識產權22項,其中發明專利2項,實用新型專利20項,擁有硅碳、鈦酸鋰、磷酸鐵鋰、高鎳等核心產品,廣泛應用於電動汽車、電動自行車、電動工具、儲能、5G基站、3C數碼電子等各個領域。

2020年10月,該公司獲得國家高新技術企業認証。2022年9月,獲得國家級專精特新“小巨人”企業稱號,實現了黔東南州本土民營企業“零的突破”。

2023年11月,該公司二期工程正式開工,規劃建設年產30萬噸電解液生產總部基地,投產后預計總產值可突破10億元。

奮勇爭先,百折不撓。實驗室裡這些年輕人,以實干擔當時代重任,用奮斗擦亮青春底色,讓青春在科技創新中閃耀。(李田清、楊峰、潘雪)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量