貴州民族大學“奮進新征程 喜迎二十大”系列報道

貴州民族大學劉佳琴:“脫貧攻堅這場硬戰,很榮幸我在一線”

初夏5月,在貴州民族大學社會學院2021級社會工作專業碩士研究生的課堂上,略比其他同學年長的劉佳琴聽課格外認真,並積極回答老師的問題。“工作4年后再回民大校園學習,我格外珍惜。我也經常懷念在基層工作的時光,艱苦而扎實的實踐對我現在的學習和研究很有幫助。”劉佳琴說。

年輕人就應該到艱苦的地方去鍛煉

2017年夏天,劉佳琴以四年綜測成績第一、獲貴州省優秀畢業生的優異成績,圓滿完成大學本科學業。當大家都以為她會去到某個知名企業或是報考省市公務員的時候,她的選擇讓人感到意外——主動報考六盤水六枝特區新華鎮扶貧工作站,進入基層工作。

“爸爸媽媽開始不贊成我去,朋友同學也勸我慎重考慮。”劉佳琴說:“我還記得,當我去提黨員檔案的時候,辦理檔案的叔叔看了我好幾眼,慎重地說,‘想好了沒有?你要去的這個地方很艱苦哦!’我回答他:想好了的。年輕人就應該到艱苦的地方去鍛煉鍛煉。”劉佳琴也是這樣回復父母、朋友和同學們的,隨后打起隨身的行囊。

從劉佳琴的老家畢節到六盤水六枝特區新華鎮,當時沒有客運直達,需要中轉4次大巴車。“一路顛簸,早上七八點出發,晚上七八點才到。”風塵扑扑到了工作站,站裡的同志領劉佳琴到宿舍先安頓下來。通過站裡的同志介紹,劉佳琴了解到新華鎮當時的大概情況和扶貧工作站的工作內容。“那時,新華鎮的脫貧攻堅工作已進入啃硬骨頭、攻堅拔寨的沖刺期。在前期的摸底調查的基礎上,政府明確了將130余戶村民搬遷至六枝特區塔山街道。接下來,搬遷戶的識別和檔案資料整理、錄入,協助村民搬遷,以及村民搬遷后的就業培訓……一系列工作都需要做實做細,全過程都要精准。“脫貧攻堅,不是輕輕鬆鬆就能實現的,這是一場硬戰。我在心裡早有准備。”劉佳琴說。

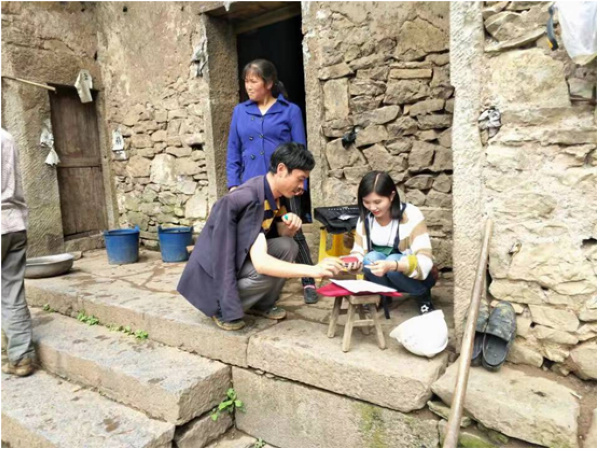

劉佳琴在六盤水六枝特區新華鎮走村串戶。

扶貧搬遷這場硬戰,很榮幸我在一線

每天早上七點出發,自備點干糧,劉佳琴便開始一天的走村串戶。“中午是回不來吃飯的,就以干糧作頓。晚上七八點回到工作站,需要對白天走訪的情況進行整理歸檔、錄入系統。有時候還要開會研判走訪的情況,弄到凌晨一兩點是常態。”劉佳琴告訴筆者,那時她完全沒有周末的概念,也幾乎沒有假期。

“一個原因是走訪量大。”劉佳琴說,為了防止錯評漏評錯退,除了納入系統的貧困戶,其他非貧困戶也要一並走訪,摸清底數。“另一個原因是搬遷戶數不斷在變。這也是扶貧搬遷工作中遇到的困難之一。”劉佳琴說,“搬遷對於村民來說,是個好事,但也有個接受和適應的過程。有些村民一開始不願意搬遷,對離開祖祖輩輩生活的地方,情感上不舍,情緒上也擔憂。這就需要我們去做大量的工作。把黨的政策給他們說明白,讓他們真正了解扶貧搬遷的意義,了解城鎮生活的樣子,堅定扶貧搬遷對自身貧窮命運的改變的信心。有些村民搬到城市后仍然不適應,生活方式不習慣,找不到職業道路,非常迷茫和焦慮,又想搬回農村。這個時候也需要我們去作大量的工作。多渠道聯系單位提供就業崗位,聯系相關機構因材施教開展就業指導和培訓、開展心理健康教育活動等等,目的隻有一個:讓居民們能夠找到留下來的信心。真正實現搬得出、穩得住、能發展、可致富。”

劉佳琴在扶貧搬遷點開展服務工作。

劉佳琴告訴筆者,搬遷戶的識別、檔案資料整理工作從2017年8月到2018年6月,持續了整整10個月。130余戶搬遷戶的資料,裝滿了整整一排文件櫃。2018年6月納入搬遷的村民終於離開大山,搬進了新房子。劉佳琴的工作也變得更加繁忙。

“小劉,某某家孩子找不到了!”“小劉,我不會用電梯!”“小劉,我家的門打不開了!”“小劉,我的孩子可以到哪個學校去報名?”“小劉,我家的戶口怎麼遷過來?”“小劉,我的低保能不能申請?”……隨著搬遷的進行,新入戶的“居民”遇到的問題層出不窮。“每天一睜眼,就有很多需要回復的信息。從早到晚,幾乎電話忙個不停、腳也不能沾地。”工作繁雜而忙碌,但劉佳琴總是耐心地解答著搬遷居民的疑惑,熱情地接待著來訪的每一位群眾,劉佳琴說:“村民們剛搬過來,從陌生到熟悉、從忐忑到安心,需要得到更多的引導和開解,我們的工作,就是及時回應搬遷居民的訴求,竭盡一切可能去提供咨詢和幫助。”

全心全意為群眾服務的劉佳琴,逐漸得到了大家的認可。“小劉,過來家裡吃飯!”“小劉,多來家裡走走!”“小劉,要經常來看我們”。然而,因為高強度的工作,半年多的時間裡,劉佳琴本就瘦小的身軀,由90斤暴瘦到70斤。有一次劉佳琴回家,母親看到骨瘦如柴的她,一把攔在懷裡,心疼得眼淚直往下流。劉佳琴安慰母親:“媽媽,不要難過,這是暫時的。脫貧攻堅勝利了,你女兒保証胖回來。”

2019年4月,六盤水六枝特區新華鎮脫貧攻堅考核驗收合格。“得到消息的那一刻,劉佳琴激動萬分。“我為我們的國家繁榮富強而自豪,為群眾摘下貧困帽子而高興,作為一名黨員,也為我能在這場硬戰中挺身一線而感到幸福。”劉佳琴說。

此后,劉佳琴又到畢節易地扶貧搬遷項目做社工,這一干,又是兩年。在此期間,劉佳琴也完成了自己結婚、生子的人生大事。

劉佳琴與女兒合影。

研路前行 在心裡種花,人生才不會荒蕪

四年的扶貧搬遷和社工工作,給予了劉佳琴豐富的社會實踐和工作經歷。“越是在復雜的工作中,我越發地覺得自己學到的東西還是不夠,越發地感到本領恐慌”。於是,在2020年底,她決定參加全國研究生考試。

扶貧搬遷項目社工的工作依然很忙,幾乎沒時間看書。劉佳琴常常在別人午休的時候,偶爾沒加班的時候堅持學習。“原本英語基礎就不好,畢業四年又很少接觸英語,她翻開英語復習資料的時候,發現幾乎所有的單詞都不認識了。那一刻,一種想放棄的念頭不由地涌上來。還好后面堅持下來了。”那時候的劉佳琴,是社工、是母親、是妻子、是女兒。她白天上班,晚上要照顧家庭,照顧不到一周歲的孩子。直到夜深人靜,家人孩子熟睡時,她便開始復習。而生活對她的考驗不僅如此。在工作、復習考研的過程中,劉佳琴的母親父親還先后生病入院。“那段日子,我每天奔波於單位、家、醫院,每天隻能睡3、4個小時,工作、生活、學習的辛苦,至今回想起來仍歷歷在目、百感交集。幸好,有家人的支持、有樂觀堅強的自己。”劉佳琴說。

越努力越幸運,功夫不負有心人,2021年7月,她收到了了貴州民族大學社會學院社會工作專業碩士研究生的錄取通知書。勤奮刻苦的付出也讓她在備考的過程中先后拿下了初級社工証和中級社工証。要知道,中級社工証通過率不到20%。

2020年7月,劉佳琴為搬遷群眾開展黨的歷史宣講。

“青春應該是無憾無悔的,青春應該是能吃苦的,青春應該是增強本領貢獻力量的。 在心裡種花,人生才不會荒蕪。”如今,再一次作為學生身份的劉佳琴,如飢似渴地開始了新一輪的學習,社區社會工作是她的研究方向。“畢業后,我還是會選擇從事社會工作。相信那時候的我,將以更好的自己,去為社會、為國家貢獻自己的青春力量。”劉佳琴說。(文/吳燕珍、鄧謙、趙川 圖/受訪者提供)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 貴州實施學前教育發展提升計劃

- 本報貴陽5月15日電 (記者蘇濱)近日,貴州省教育廳聯合省發展改革委、省公安廳、省財政廳等12家省直單位印發《貴州省“十四五”學前教育發展提升行動計劃》,明確提出到2025年,全省學前三年毛入園率達到94%,普惠性幼兒園覆蓋率達到85%,公辦幼兒園在園幼兒佔比達到60%﹔全省50%左右的縣(市、區)通過學前教育普及普惠國家認定,每個市(州)創建1所及以上一類省級示范幼兒園,每個縣(市、區)創建1所及以上省級示范幼兒園,每個鄉(鎮)建成1個及以上農村幼兒園集團化管理資源中心。 “十四五”期間,貴州繼續實施學前教育發展提升行動計劃,著力補齊學前教育短板,健全普惠性學前教育保障機制,提高普及普惠水平,提升幼兒園保教質量,加快建設特色教育強省,助力學前教育高質量發展。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量